我在美国就读的海斯堡州立大学(Fort Hays State University),座落在美国地理位置正中央的堪萨斯州内正中央的一个小城市——海斯(Hays)。就人口而言,这是一个不能再小的城市,仅两万人,而其中州立大学的学生就占了一半。

海斯有一条正街(Main Street),算是市中心,主要商业区不到百米。海斯真正的价值在于那条穿越城北、横贯美国大陆著名的70号州际公路,靠着这条连接东西海岸的交通要道,海斯变得四通八达。海斯城市虽小,但却是堪萨斯州西北政治经济和文化重镇,也是有名的爱丽斯县政府所在地。有名的艾森豪威尔总统和老布什的副总统多尔都出自附近的郡县。

整个堪萨斯州是一个大平原,美国的小麦粮仓。从飞机上往下看,象是一片沙漠平原。站在地上向四周眺望,极远处的地平线总是紧贴着低垂的天边。无论是高天白云,烈日当空,还是乌云翻滚,雷雨交加,一览无余赤裸仰卧的大地总让你觉得天离地怎么这么近,似乎天人之间,伸手可及,触手可摸。

开车走在高速公路上,永远只见一望无际、垄沟纵横有序、犹如格子笔线画幅般的金色良田,却从不见务农劳动的人影,这使我和秋玲心里有点纳闷。那就再到处去看看,从中部一路坐灰狗大巴士到纽约和东岸去,从北方与加拿大交界的巴法罗到南方弗吉尼亚的詹姆斯镇,看来看去,还是一样:在美国,广袤的农田里就是从来没有看见过一个正经务农的“农民”。我们真的开始郁闷了:美国不是一个农业大国吗?怎么没见有人种田呢?

到美国后第一个感恩节到了,我们当时都还对这是什么节有点丈二和尚摸不着头脑的时候,就被秋玲的一个英文老师凯萝邀请去她家做客。

秋玲因为陪读在家闲不住,就和一些台湾同学一起去学校补习英文,是免费的,而英文老师是教会的主日学老师(Sunday School),礼拜天都带他们到教会去。

老师的家离海斯大约20分钟车程,座落在大片的农田中。我驾着我在美国的第一辆福特车,开进她家几乎全新的独立大屋漂亮的车道,停靠在边上独立的三个车位的车库,我注意到他们有三辆车:一辆吉普车、一辆面包车、一辆轻型卡车。

女主人凯萝开门迎接我们。走进门厅,迎面抬头而见的是二楼延伸而出敞开式的过道月台,月台栏杆上素雅大方的灯彩引人注目。门厅左手是宽敞休闲的会客厅,右边是极具品位,装潢精致的书房兼收藏品房。凯萝向我们介绍了她的先生彼得。彼得带着我特别参观了他收藏的宝贝,除了装帧精致的圣经和百科全书外,我还观赏了他的古董左轮手枪、雪茄烟斗和一艘海军驱逐舰模型。想不到在这个偏僻的似乎没有什么文化传统的美国的荒野农舍中,我竟然找到了文化的踪迹!

我问起彼得的工作。他告诉我,他和妻子一起负责管理种植将近50公顷的田地。他们是自己的老板。

哈哈,美国农民?竟然不乏雅兴品位。

“你需要在田里工作吗?”我终于可以问这样一个困扰我们将近一年的问题了。

“不需要,我不在田里工作。你来看……”他带我来到另外一个房间。

这是一间宽敞整洁但陈设简单的房间。屋子中间放着一张长长的大桌子,上面有一架电话,电话两旁是一排排电钮开关,有点像船长的驾驶指挥台。

男主人拉开了屋内遮阳折叠窗帘,映入眼帘的是窗外一望无际交杂着深浅黄色和黑咖啡色土壤的秋冬田野。

“这就是我的工作室,我就在这里工作,从这里可以看到我的农田。这一排是灌溉按钮,这是喷洒按钮。我有全年播种灌溉日程表,如果我要撒种,或撒农药,我就打电话给我的承包商,他们会搞定。”

“他们怎么撒种的?我们怎么从来没有看见过田里有人呢?”

彼得看着我,笑了:“用喷气机(jets)啊。”

“什么?喷气?”我一下子没听懂他的英文。其实我就是根本不懂。

“用飞机(airplane),飞机来撒种,喷药。”彼得笑眯眯地比划着对我说。

我傻在那里,呆住了。噢,原来这就是美国的农业现代化啊!如此商业化!如此家庭化!如此生活化!我虽然在上海城市长大,但却每年都回浙江诸暨我父亲的山区老家,对中国“富饶”的农村一点都不陌生。而且从中学一年级起就几乎每年都到青浦去学农,毕业后又在安徽皖南山区部队四年服役时也是几乎每天务农,搞“小生产”,前后差不多有八年的时间“务农”,对中国农村的生产方式有着深刻的印象。而在我面前的这个美国农民家庭的生活,对我来说实在太不可思议了!我在脑海中浮现出我们中国的农民伯伯祖祖辈辈、世世代代面朝黄土背朝天的永恒身影。这已经不是什么农业机械化或现代化,而是生活和家庭化了的农业企业。

感恩节晚上火鸡大餐的时间到了,女主人请全家四代人,加上我们一家和另外两个中国同学一起,安静等待,由男主人祷告、感恩、感谢上帝这一年的赐福,然后正式开始晚餐。

这是我第一次在生活中近距离看到老外祷告,以前只是在电影上看见过。敬虔、神秘!这是我的直觉。我觉得这样的习惯很好,等人都到齐了再吃饭,这样很礼貌很文明啊!

感恩还能理解,但是,上帝?

感恩晚餐是自助餐式的。在用餐过程中我与主人的父母和孩子们交谈,得知这是他们年度家庭大团圆的特殊时光。他们的一个儿子刚从威奇塔(两百五十公里之外的一个大城市)回家,女主人的哥哥则从亚特兰大来看妹妹。

这实在有点让我吃惊。他们为什么要在感恩节,有点象我们的中秋节,在他们全家最繁忙、属于最私人的时间,邀请我们这些完全是外人的外国学生到他们的家,与他们全家一起用餐?美国人不是很自私很隐私的吗?不可思议!

我当然没好意思问。但男女主人和全家对我们热情而大方的招待,已经使我们感到他们早就将我们当家人而不是客人了。在晚上将要离开时,他们的几个孩子已经和我女儿楼上楼下嬉笑玩耍得不可开交,几乎掀翻了二楼过道月台。

此后每年感恩节,总有人邀请我们到他们家参加感恩节的晚餐,无论是“农民”、大学教授、技工、退休教师。而我发现,他们都是基督徒,都很自然地将我们当作家人看待,热情、诚恳、朴素、自然,并没有中国人对朋友和家人有时会让人尴尬的过分热情和强制性的好客。

这使我印象非常深刻。这些素不相识的外国人为什么要主动地有意识地这样做呢?我不仅开始对美国的感恩节及感恩的意义发生了好奇,而且也开始注意美国人的家庭观念以及基督教信仰在普通美国人家庭生活中的影响。

从凯萝和彼得的家开始,我慢慢地出乎意料地发现:美国人其实十分注重家庭传统,在某种程度上甚至比我们今天的中国人对家庭还要重视。每位教授的办公桌上一定会在醒目的位置放着他们配偶和孩子的照片;随便聊天时几乎每个人一定会自豪地提起自己的孩子和配偶,并问及你家的配偶和孩子的情况;如果远离家乡(美国是一个轮子上的国家,十有八九离家工作),每逢过年过节,几乎每个人都会与家人打电话联系或请假回家团聚;工作以外大部分场合,往往都是夫妻同行:特别值得注意的是,妻子往往是家庭主妇,开心快乐地在家相夫教子。这与我们中国人脑中形成的美国性开放、离婚率高、家庭崩溃的印象截然相反。

我大学的一位教授帕克的太太乔伊斯在教会认识了秋玲,经常来接送秋玲去教会,有时会到家中坐一下。有一次她来拜访秋玲时我正好在家,她很礼貌地问我是否允许她读一段圣经给我听。我虽然心里并不情愿,但出于礼貌尊重,就说可以。于是她十分高兴地打开圣经读了一段我似懂非懂、半知不解的圣经章节。然后她很用力很认真地对我说:“上帝爱你,上帝也爱June(秋玲的英文名),上帝爱你们全家,上帝……”

我看着她提到上帝时认真恳切的表情,我实在不知说什么才好。这是在美国啊!是愚昧无知?还是可怜好笑?她却十分真诚!要知道她可是我大学社会学教授的太太啊!她本人也是大学的英语教师。我心里知道她并不是傻!然而这对我而言,实在是太不可思议了!

我清清楚楚记得,当我母亲最后确诊查出晚期肝癌,我被告知她的生命最多只有三个星期之后,我独自步出龙华(肿瘤)医院,在自行车停车处,抓住自行车的把手,准备回虹口广中路家时,我噙着眼泪,仰望苍天,愤愤地对天对自己说:没有上帝!这个世界没有上帝!

我也曾在出国后常常坚决地对自己说:我这一辈子不会再有任何信仰。绝不再有!

但是现在,“上帝”却悄悄地找我来了!

就在我还在心里暗暗可怜甚至有点讥笑他们的“落后”、“无知”时,我自己却陷入了真正“可怜”的危机,而这个危机竟让我亲身体验了美国人——从普通人到政府体制——对生命、人和家庭最基本的认知理念,而这一理念从最深层面去看都离不开对上帝的认知,或者说,没有对上帝的信仰,美国人最基本的价值观形成的来源和基础都根本无法解释。

不知怎么搞的(是的,不知怎么搞的),秋玲怀孕了!

对当时的我来说,这个消息简直象是灭顶之灾。我当时正处于研究生项目的最后一年,读书压力自不待言,为养家糊口缴交学费偿还债务,每天平均要工作8-10小时,还常常入不敷出,只能勉强维生。纯粹打工和读书的时间平均每天占据了我16个小时!

而且秋玲没有医疗保险。据了解,当时在美生一个孩子大约需要八千美金。我的天哪!这是我当时打工一年的收入,也是全家一年的生活开销啊!而我当时出国所借的一万美金尚未还清,银行也毫无存款。

我陷入了走投无路的境地。

乔伊斯和凯萝得知秋玲怀孕后,马上帮秋玲找到医生,陪她去检查。

第一次看医生回来后,秋玲对我说:“不去看了!每次要四十块呢,介贵呃!”

我当时打工的小时工资是美国最低工资,每小时四块两毛五。

热锅上的蚂蚁忽然想到流产,何不快刀斩乱麻呢,干净利落呢?流产比较简单,应该便宜多了吧?

打听下来,一万美金,竟然更贵!真正不可思议!在中国可都是免费的!如果生孩子比流产便宜两千块,那就生吧。

但当秋玲到处东问西问、东讲西讲后,反馈马上就回来了。

乔伊斯和凯萝一起上门来看秋玲,其实大概是来看我的。

乔伊斯仍然慈容笑貌,但神情却出奇地沉重古怪,最终对我们说了这样的话:“孩子是上帝的产业,生命属于上帝,不要自己轻易决定,生命是最宝贵的,上帝看重每一个生命,因为生命是上帝创造的!”

我无言以对。就是今天在我写出这样的回忆时,我都控制不住我喷涌而出的眼泪。

我不相信上帝,但是我心中无法否认,乔伊斯虽然“迷信无知”,但她就象是我们生命中的天使,向我们宣告我们原来蒙昧无知的事实真相,这就是:生命本身就是价值。这对我自以为是的进化的人生观是何等巨大的冲击和震撼啊!

我忽然发现自己原来对生命的看法是如此的卑下庸俗,甚至对自己未出生的孩子也是那样不可原谅的自私自利!我感到无地自容。

原来生命是一种选择!原来生命是可以选择的!而生命的选择就是价值的选择,因为生命是有价值的!而乔伊斯的话至今仍然振聋发聩:人的生命因为上帝而有终极的价值。

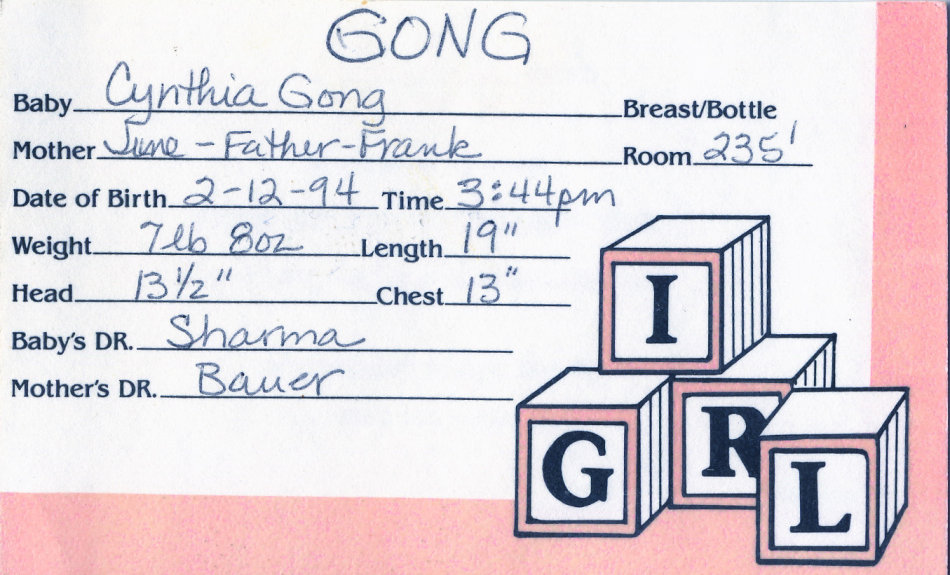

我们全家都知道,从第一天起,Cynthia(馨遐)就是爸爸的最爱。因为这个生命的出现,让我开始朦胧地认识到:生命的意义和价值并不在于生命本身。她的出现完全更新了我对生命的认知。

我这个老二,杨馨遐,再过几天,2014年2月12日,就二十岁了。以中国年算,她的生日是初三,已经是二十岁了。她是一个文静热情、意志坚强、勤于思考、人见人爱的女孩。她在中学时总是囊括学校各科成绩的第一名。我都怀疑她学校的成绩是否可靠。于是鼓励她去考美国的SAT,结果她所有的科目都得了满分。于是我又鼓励她报考哈佛试试,哈佛大学给她发了候补录取通知书。但她念家,喜欢和老爸老妈在一起,最终还是选了温哥华的UBC大学就近读书,享受最后几年与父母一起的生活,目前在读理科二年级。她中学毕业时曾获得加拿大中学生的最高荣誉奖——加拿大总督奖学金奖。

并非只是因为她后来长大是这样一个好孩子、好学生,才让我们感慨不已。而是一个两千块美金的决定与这样一个潜能无限、充满创造活力,具有惊人的爱心热情的生命本身的对比对我们所造成的心灵震撼。

回过头去看,二十年前我们对生命本身价值的无知,表现在我们是以物质金钱(诸如养儿防老)、或是家庭和社会的责任和压力(传宗接代)的角度去看待生命的延续,更因为国内一胎化政策造成的大环境,使我们这一代人对生命的认知完全扭曲错位还蒙在鼓里。

我有时在想,今天我们做父母的,虽然并不一定完美,但应该没有人会愿意选择自己长大的孩子,无论聪明还是愚拙,大有作为还是默默无闻,无缘无故去死。而很多时候,我们所做的一个流产决定不就是这样一个选择?让自己的孩子,不知聪明还是愚拙,被迫地、无缘无故地不存在?

我一下子明白了困扰我多年的美国流产诊所爆炸案的背景原因。作为来自一个“流产大国”(无可厚非,国家总是有理的)的外国人,我对当时美国对流产和生命从何时开始的激烈争论觉得有点兴趣,但对惊动全国的诊所爆炸案和枪杀流产医生的暴力行为,实在觉得有点匪夷所思。为何如此激烈呢?只不过是个认知、界定和文化差异问题罢了。然而当乔伊斯和凯萝认真执着地对我们的“私事”谆谆告诫的时候,我忽然悟到了:虽然绝大部分美国人反对这种暴力形式,但对生命的尊重和对生命无条件的保护,绝大部分美国人都是认真的,也就是说,会不惜付上生命的代价来保护生命。而这种现象完全无法用文化来解释。

1994年2月12日礼拜六中午,我正在假日旅馆(Holiday Inn)打工,清洁整理客房,女老板一蹶一蹶地走过来(她腿不好),笑眯眯地对我说:

“Hey Frank, your wife called. She might need to go to hospital. You can go home.”

我问:“可以吗?”

“Of cause. Don’t worry. Go home. Go!”

我马上飞车回家。

离预产期还有三个礼拜。到了医院,医生说孩子的头还在上面,但羊水已破,只能进行剖腹产。

秋玲的接生医生因为礼拜六放假正在打网球,被立即召回医院。麻醉医师为秋玲精细地打了半身麻醉针药。秋玲安静地躺卧在手术床上,我一直紧紧握住她的手,在接生的两个多小时的过程中,我陪着她,她几乎一直在轻轻地跟我说着话,还时不时地问我:“他们现在在干什么啊?我怎么都没有感觉呢?”

我想起八七年大女儿韵庐出生时的事,就说:“这里跟上海真是不一样噢。”

秋玲马上斜了我一眼……

那是1987年6月13日,同样也是星期六的下午,我们老大要生了,我马上叫车送秋玲进医院。但因为是星期六,我原来“打过招呼”的上海第一妇婴保健医院的院长休息了,我想也就不用麻烦人家了,直接将秋玲送进了医院。

然后医院的铁门就将我们隔绝了。我当时还有点愣头青,以为生孩子嘛也帮不上什么忙,就让它去吧。等差不多时间再去看看。

傍晚去医院,门房老头夏天了还戴着顶鸭舌帽,一脸凶相。我原本想去问一下我老婆的情况如何,生了还是没生。但一看门口的情形,心里就凉了半截。

门口站着很多人——当然都是男人,那时还没有流行不男不女的——变着法子想挤进、冲进、溜进门去,看看他们老婆的情况如何,但因为门房老头的严密把关,大都功败垂成。我在外面转来转去,看来看去,想着打电话找院长,但一想人家既然休息,也蛮麻烦的,只不过看一看而已,医院总会照顾好的,也就算了,就回家去了。

第二天礼拜天早上,还是撞墙不能进。直到下午才总算能进医院了,见到秋玲躺在一个十二个人的大病房里。秋玲一见到我,立即扭头不要看我,并且大哭了起来:“你到哪里去啦?你一点都不管我,我以为我要死了,再也见不到你了,你根本就不爱我,你都是嘴里说说的,你啊,你……”

我懵了。发生什么事了?这一点不像秋玲啊!秋玲从来不发脾气,不耍小孩子脾气的呀!

我马上问:“小人生好了?”

秋玲点点头,浑身颤抖着,停不住地抽泣着,眼泪像决堤的水。

“不要哭,眼睛要哭坏的。”

“还眼睛哭坏,人都要死了,你都不找人,还什么院长院长的?”

原来,秋玲三点多钟进医院,大概七点钟生完孩子,就一直躺在手术台上,无人照应。没吃没喝,大便小便都在手术台上,男清洁工还在旁边走来走去,就是没有护士。秋玲说她叫天天不应,叫地地不灵,痛死以后又几乎饿死渴死冷死了,象猪一样被扔在那里,没人睬你,只好在那里哭,一直到半夜十二点多才被推进病房。

…… 往事不堪回首。

秋玲躺在手术台上,安安静静地握着我的手,深情地看着我,我真是不敢相信,似乎是要对秋玲生第一个孩子所经历的补偿,我和秋玲竟然还有这样一次机会,可以一起经历我们孩子生命的诞生。

过了不久,秋玲说:“我有点累了,要闭一歇眼睛。等一歇好了叫我一声,噢?”

我陪着安睡的妻子,激动地看着女儿的出生。一个生命诞生了!多么柔弱!又多么坚强!多么可怕!又多么神奇!

馨遐出生仅仅两天之后,秋玲就可以出院了。中午出院之前,护士把我们带进了医院的另一个房间。

这个房间布置得温馨喜庆,暗红色的绣花地毯温暖庄重,深咖啡色的护墙板上挂着孩子天真笑容的照片和春草芬芳的油画。天花板上顶着生日快乐的五彩气球,桌上摆满了丰盛的美味菜肴,一支深红的康乃馨从细巧的花瓶中悄悄地伸展她优雅的丰姿。旁边的配料桌上还放着一瓶法国红酒。

“祝贺你们,好好庆祝你们宝宝的生日,请慢慢享用!”护士说完就随手将门带上。 “我们?”我和秋玲,你看看我,我看看你,一下子反应不过来了。这是为我们预备的?在医院?是吗?

古典音乐缓缓而起,我绕过餐桌,走过去弯下腰,轻轻地、深深地亲吻着坐在餐椅上,还很虚弱、但脸上闪着幸福满足光泽的秋玲,许久,许久……

我和秋玲面对面坐着,享受着这完全出乎意料的温馨西餐。

“怎么好像是我们的结婚周年庆宴、情人节大餐?我们到美国还没有这么罗曼蒂克过呢!而且一切竟然都是免费的?在医院的住院开刀一切费用都免费之外还有这样的待遇?我们只是外国留学生啊!”

这是我们一生中最美的一餐!这是我们生命中最有意义的一餐!最难忘的一餐。

我们两人想的比吃的多得多。我们的心里的感触已经无法用言语表达。

在一个几乎是与我们敌对的、头号资本主义国家,我们(一个共产党员和解放军战士,一个身无分文的外国学生)竟然享受到了在自己共产主义国家从来没有享受过的、连做梦都想不到的、真正的共产主义的待遇!

我们的人生现在才开始遇到真正的挑战,我们原有的世界观开始瓦解崩溃了。我开始感到在这个陌生的国家,在这个离中国最偏远的美国农村小镇,在这个与我们所拥有的文化迥然相异的异国他乡,我们受到了前所未有的、不可思议的、真正人的待遇!

我们得到惊人的尊重,仅仅因为我们是人!而这样的“特殊”待遇在这个国家竟然並不特殊!

秋玲出院那天外面是冰雪世界。堪萨斯无垠的平原白茫茫一片寒朔,干秃秃的树梢也是银花飞舞。我搀扶着两天前刚剖腹产的秋玲从车上步履艰难地走回学校二楼的家中。雪花飘在脸上,寒风凛冽,秋玲不得不哆嗦着靠在我的身上在雪中慢慢移行。

但不知为什么,我们的心却暖暖地融化了。