结束了三天在宁静的深山老林中的“渡假”,我驾着车在北加州蒙特格里海湾的盘山公路上蜿蜒而下。迎面而来的仍然是郁郁葱葱的重岭叠峦、高耸入云的红杉树林。我上山时只想着享受大自然的深邃和壮美,却在那里经历了比天空更宽广的心灵的更新和洗涤,下山时自己也很纳闷,怎么竟然已经决志成了基督徒!

这是我一生中第三次情不自禁、几乎身不由己地、但又是完全主动地做出影响我一生及我后代的重大决定!

我天性迟拙木纳,从小不善言辞,自认没什么天赋,但不知怎么搞的,一生却总是被人推着、扯着、捧着、拉着走。

记得小学时我腼腆得几乎不讲话,像个哑巴。一、二年级时,有一次我想对老师讲什么话,或是我想要问老师什么事,我看着老师,憋了好半天没说出口,老师也盯着看我,等着我这个从来不说话的学生发声、铁树发芽。我看着老师,看着看着,不知怎么搞得的,却叫了一声“姆妈”!觉得有点不对劲,回头一看,发现周围的同学们都静心在听,都看着我,忽然轰然大笑起来,笑我叫老师“姆妈”,我这才知道大事不妙,丢人现眼,通红着脸,象兔子一样溜走了。

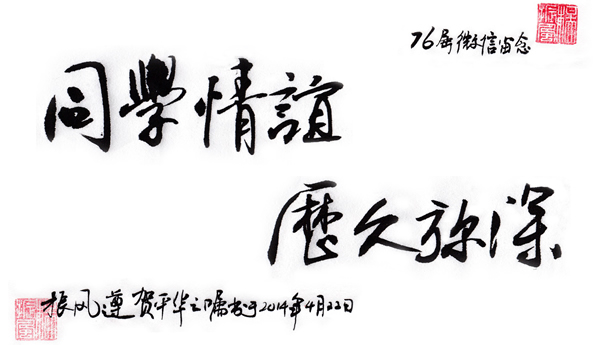

小学上课,每逢老师提问时,我总是不敢正面看老师,免得被老师当场点名。但是小学班主任老师却总是在课后笑眯眯地拉住我,又是写标语,又是写横幅,或是出黑板报或墙报什么的,因为我虽不言语,却自小喜好写字画图。就这样,我被老师慢慢地推着、捧着,慢慢地,从小学开始,直到中学,“承包”了墙报、黑板报和钢板刻字油印的“校报”,抄写了无数的“大字报”。

因为不会讲话,就“写话”。从小学到中学,象撒农药似的到处涂鸦,练就了一手名家不认、大家不嫌、自家不弃、具有文革精神、红卫兵气派的莽版行草。甚至还常常被拉到市里去写大幅标语。有一次到江西路上的团市委办公大楼去写从大楼上挂下来的直幅大标语,还遇见了以后成为我中学期间的“精神导师”、文革中赫赫有名的上海市中学红卫兵造反联合总部的总司令。

大概在我小学三、四年级,有一次上音乐课,课间休息,不记得同学们为何都乱作一团到处瞎跑,只剩下我一个人在那个礼堂教室。看到音乐老师的风琴盖没盖上,我喜出望外,偷偷跑到向来无缘接近、神奇无比的风琴前,战战兢兢地伸出手来,试着敲打起黑白色的琴键来。

但接着,可怕的事情就发生了:风琴的黑白键竟然被我敲响了!就在我还没有反应过来,还沉浸在亲手触到“伟大”风琴的惊喜之中,我忽然发现,我已被同学们包围了,他们不知怎么搞的突然从四面八方出现了。而更让我恐惧的是,音乐老师那可怕的声音:

“啊,杨振风啊,你在弹风琴啊?”

我吓得不知如何是好,象一个当场被抓的小偷,结结巴巴根本说不出个所以然。

“弹啊,再弹啊,再弹啊 … …”

老师可能看见我已经脸红到脖子,吓得无地自容,就改换了认真的口吻:

“杨振风,侬真的很喜欢音乐?”

我使劲地点点头。

“你会唱歌吗?”

我可能一脸困惑,我怎么知道我会不会唱歌呢?但我还是勉强地点了点头。

“你来参加学校小分队吧。”

什么?我的天哪!对我这样没有音乐细胞,只能像偷东西一样去碰一下风琴(当时还分不清什么是风琴什么是钢琴)的人,能参加小分队?当时对我来说,能进学校的文艺小分队差不多就像今天得奥斯卡奖一样。

就这样,我糊里糊涂地被推着掉进了离我最遥远、也是美丽的梦幻世界——学校文艺小分队!小分队最吸引我的不是唱歌跳舞,而是两位漂亮的女生。

一进中学,又是另外一个新世界。在我还没搞清楚学校座向的东南西北,就被班主任老师推进了“红团”,当起了“代表”,参加了区和市的“红代会”。我的中学——市六中学举办纪念毛主席“题词”的座谈会上,我被拉进去“轧一脚”,像模像样地去与当时的上海市委书记(市长)徐景贤“握手”。现在想想我自己当年才不过十四岁,就如此“风华正茂”了。

中学面临毕业那一年,学校上下热火朝天地鼓动同学们上山下乡。我当然并没有多想,因为对我来说只有一条路:上山下乡!这是革命青年的唯一出路!虽然我妈妈几次暗示我可能可以被“照顾”“留城”,因为我爸爸已去世,我妈妈一人养家。所有的亲戚也都对此振振有词。但我觉得我不需要“照顾”!我绝对不能够那么“落后”,我要做一个革命理想青年,响应党和国家的号召,去闯一下世界。

我和几位很有“潜力”的同学跟着老师去了学校组织的“赴海丰农场考察队”。在海丰还遇到地震的威胁,夜晚露宿在农场的空旷野外。当然顺便也“旅游”了一下无锡鼋头渚。太湖涟漪苍茫的景象,真让我觉得人生方向不定的迷茫。

我心里已经决定要去海丰农场。我也知道我妈妈的矛盾心理:既不想阻止我进步,又不想让我奔向火坑。但是我心里清楚:我必须进步,即使这意味着奔向火坑!

我尽量避免与妈妈谈我毕业后的去向问题,免得妈妈伤心。

有一天,晚饭后,妈妈忽然对我说:“你已经决定啦?”

我点点头:“嗯……”

我知道妈妈在问什么。妈妈尽量不提那个对她来说要她命的地方,那个儿子要去“送命”的可怕的近海“边疆”。事实上妈妈一生从来没有对我提起过“海丰”两个字。

“我已经帮你钉好了两条被头,你看看交,够伐? ”她打开了专放被子的被箱,我看见两条新缝好的棉被上下叠在一起。

我心里一沉,看着妈妈,她的脸色显得有些无可奈何,但却神情坚忍。

我一扭头,走到外面窄窄的阳台上。我憋着呼吸,看着昏暗下来阴沉沉的天空,眼泪止不住地流了下来。

我知道妈妈心里极苦,也极为无奈。我常常听见妈妈在爸爸去世后,多少个夜晚独自一人在默默地哭泣和叹息,若不是为了我们三个孩子,她真的都不想活的!现在我终于毕业了,她是多么希望我——她的长子,也是她最喜欢的孩子——在她的身边帮她一把啊!但是她却深明大义。既然她的儿子决定了,她不想为难他,她不想让她的孩子做逃兵,情愿自己默默继续忍受牺牲。

当毕业分配前例行的年度征兵开始时,我完全不抱任何希望。因为我知道我的视力可能不及格,虽然我很想当兵。那个年头哪个男孩不想呢?但我也反向思维:如果去当兵,我就要违背我要去海丰的诺言,那就不要去想当兵,反正也去不。

但是完全出乎我的意料,我竟然成了全校被征召的六位新兵之一。我真的不知所措:沾沾自喜又惶惶不安,不知究竟发生了什么事,使我能够美梦成真;但又似乎对其他同学、对学校、对自己有些背信弃义,因为我发誓要带头去海丰的。

我去找年级组长老孟、班主任肖老师,问:我该怎么办呢?这对我是一个两难境地,我该怎么选择呢?

他们看着我,可能在笑我幼稚天真:为什么要选择呢?当兵是每个青年对国家应尽的义务啊,你没有选择!

就这样,我糊里糊涂地被推进或拉进了部队,堂而皇之地做了一名“逃”兵,成了一名解放军战士。当然,我也因此永远失去了七七和七八年在中国考大学的唯一的两次机会!谁知道呢?你会因祸得福,或是塞翁失马,焉知非福?

1977年底,新兵一年还没有结束,在我完全没有思想准备的情况下,连队指导员找我谈话,要我提出入党申请。我推辞说我还不够条件,还不成熟。其实我实在不想太先进,太积极,不仅压力大,苦得很,而且还有可能惹人嫌、遭人嫉。但是消极抵抗在部队更是大忌,所以入党变得没有退路!就这样,我半推半就“被”入了党。

第二年,我妈妈长途跋涉从上海带着小我五岁的弟弟来皖南山区的营地看望我,她实在想要见我。大概是在心里做好了生离死别的准备,前来见我一面。因为中越“自卫反击战”就在那一年,我们部队的三分之一上了前线。

对上海兵来说,部队实在很苦。所以两年兵役时间一到,大多上海兵往往都溜之大吉——复员了,没人想留在部队。

因为牵挂着妈妈,我一直想早点复员。但领导不让,不断把我送到师部、省军区去培训,还计划着要把我送到南京高级步校读书,希望我留在部队当军官。但是不料想,八零年邓小平在越战后提出了百万裁军,我马上积极“响应”党中央的号召——竟然能够退伍回上海了!

当时的退伍军人回上海后大都分配在公交公司当售票员。我却“蹊径独辟”,接到通知去外滩的市政府报到。当我拿着介绍信,经过荷枪站岗的解放军战士,进入市政府大楼的时候,感觉象是一步走进了天堂!

多年后,当年审视我档案的一位处长与我成了同事,也成了我的好友,并且在同一个办公室工作。他在一次聊天时问我说:“你知道你是怎么进市政府的吗?”

我摇摇头,我当然不知道。

“因为你的字。”

“我的字?”

“我看了你写的入党申请书和你的材料,就觉得,这小伙子字写得很漂亮,不错,很棒啊。所以就挑了你,那年退伍进市府的,就你一个!”

就这样,因着我在文革中练就的涂鸦武功,我被拉着、捧着,一步一步进了市政府、市府接待办、衡山集团。

我一生似乎始终在是被动地、被人推着、扯着、捧着、拉着走。

但是在我一生中,也有三次明确主动、义无反顾的选择,是我自己生命意志的选择,也就是说,如果我有机会再选择的话,我仍然会做同样的选择。

第一次,是我平生第一次与一个女朋友在人民公园正式约会,在不到一个小时内,我就拿定了主意,为自己定了终身——决定要“娶”秋玲——我一直称为 “傻妹子”的这个姑娘——为我的终身伴侣!

第二次,就是决定出国!

第三次,就是这次,接受耶稣,信上帝,成为一个基督徒。

然而仔细想想,虽然表面看来我是在“主动”作出选择,但其实我更是“被”“选择”——在一个我无法“选择”的“既定”的环境之中,在没有选择的情况下“被迫”作出的选择。

当我们不知道有上帝的时候,我们常常人云亦云、含糊其辞地说这是“缘份”。至于“缘份”意味着什么,是如何形成的,是谁促成,我们并不知道。我们的人生象是一朵飘逝的浮云,很“远”,稍纵即逝,就“分”了,似乎毫无意义和价值。

没有上帝,当然最终一切无解。只能以“空虚”、“缘份”来解释一切、其实什么都没有解释,只不过是搪塞而已。

然而,当我们知道一位有情有义、创始成终、“使万事都互相效力”的上帝存在的那一刻,我们人生的一切顿时有了意义,我们的人生有了终极目的,我们每个人的存在有了永恒的价值,而我们一生的“缘分”——选择与被选择,都成为来自上帝的祝福,我们的一生都充满了恩典。虽然在当时我们常常并不完全明白。

终于下了山,上了17号公路北上回圣荷西。在灿烂四射的阳光照耀下,加州的天空和远处的地平线完全连在了一起,显得如此的明朗、清晰、深远和开阔。当我的视线与远远的地平线相交,我的心也与天地更紧密地连在了一起。我似乎听见了从遥远的天空、遥远的地平线,隐隐传来耶稣那圣神、温柔的祷告声:

“愿你的国降临,愿你的旨意,行在地上,如同行在天上……”