浪漫的法国人和自信的欧洲人“又”一次被震惊了!2015年11月13日星期五周末巴黎的夜晚,193人被屠杀,300多人受伤。

法国总统这次没有表现出像年初“查理周刊”恐袭之后那样的“高姿态”,与德国总理手挽着手去香榭丽舍大街进行“我们不怕”的大游行,而是立即宣布二战后首次的全国军事管制,向叙利亚派遣战机和航母,并发誓要联合美苏英共同消灭“伊斯兰国”。

欧洲的中心、欧盟所在地的比利时首都布鲁塞尔,因其高密度的穆斯林居民(占城市人口的40%)自然就成了恐怖分子在欧洲的集散枢纽,在军警的戒严中几乎成了等待下一波恐怖袭击的“鬼城”。

俄罗斯早前一架从埃及起飞的民航班机据称是被“伊斯兰国”在空中炸毁,机上197人(大多是俄罗斯公民)丧生。总统普京誓言报复。

甚至对“反恐”一直隔岸观火的中国这次都被拖下了水:一位中国人质在叙利亚被杀,另有三位中国高铁官员在最新的马里首都恐袭中丧生。习近平主席和中国政府誓言要对恐怖分子“绳之以法”。

两星期前在美国的南加州,一对看似“和平”的穆斯林夫妇,留下了自己仅六个月的婴孩,“忽然”回家抄起冲锋枪,屠杀了14位正在与自己欢聚一堂的同事,致伤21人 ……

加上年初的“查理周刊”恐袭,一年中巴黎被两次血洗,法国、欧洲和全世界都开始有些不知所措了:法国怎么啦?欧洲怎么啦?这个世界怎么啦?为什么这些伊斯兰教“恐怖分子”会如此激进、如此执着、如此持久地对巴黎、欧洲、以至全世界进行无休止的袭击?

欧洲不是已经实行“多元文化”了吗?伊斯兰不是一个“和平”的宗教吗?西方媒体和政治领袖们不总是小心翼翼地将“和平”的伊斯兰教与“激进”的恐怖组织区分开来吗?

人们忽然发现,恐怖主义不仅仅是外来的攻击,而是已在欧洲落地生根,本地化了。对此,欧洲人自言自语地发问着,思考着,相互凝视着,彼此拥抱着,心情沉重、不知所然地凝视着无尽的远方 …… 他们似乎没有答案,怎么会是这样。

看到电视上记者在巴黎血案之后采访一位法国爸爸与他六岁的孩子。孩子的反应诚实自然,称那些滥杀无辜的恐怖分子为“坏人”(they are mean),而爸爸却显得窘迫尴尬,似乎想竭力回避“坏人”的概念,甚至有些“虚伪”地试图“美化”六岁的孩子一眼就能看穿的丑陋和恐怖现实。

爸爸最后安慰孩子说:“他们有枪,我们有花!”

我当时感到惊讶,有些哭笑不得:法国人怎么啦?患了幻觉症?他们生活在安徒生的“童话世界”?

如果从唯物主义的角度来看,这显然是自欺欺人,“花”怎么能抵抗“枪”呢?就法国的“浪漫主义”和欧洲的世俗政治而言,这好像是法文版的“到处莺歌燕舞”:明明大难临头,却仍若无其事地歌舞升平;若从进化论“适者生存”的丛林法则来看,则更令人郁闷和困惑:“恐怖”的枪,和“脆弱”的花,究竟谁是“适者”呢?谁更适于“生存”呢?

当进入“发达、文明、进化”的21世纪不过第十五年,我们忽然发现,无论北美还是欧洲,非洲还是亚洲,全世界都笼罩在恐怖“雾霾”之中,无一例外:2001年9·11的纽约和华盛顿恐袭(2996人死亡,6291人受伤),2002年印尼巴厘岛恐袭(202人死亡,209人受伤),2004年菲律宾的马尼拉渡轮爆炸案(死亡116人,伤无数),2008年印度孟买连环恐袭(164人死亡,308人受伤),2015年4·2的肯尼亚大学格瑞沙大学屠杀(147人死亡)…… 恐怖主义的“雾霾”已成为21世纪全球性的“新气象”。

没有一个理性正常的人能够理解这些“无缘无故”的杀戮,一个个昨天还都很“和平”、“友好”的穆斯林,忽然像着了魔似地高叫着“阿拉”,冲向无辜的人群,疯狂扫射、针刺、斩首、引爆身上的炸弹自杀 ……

人们开始诧异,这一“恐霾”究竟源于何处?

在众说纷纭中,有人说,这是美国人和西方殖民主义惹的祸;另一些人说是因为穆斯林弟兄长年来一直受“西方”的欺压;甚至还有人说是因为1000年前的十字军东征引起的,似乎每次恐怖袭击都事出有因,情有可原,都是他人的错。

恐怖攻击的主要目标——西方世界的领袖们对此也随波逐流地指鹿为马,常常“王顾左右而言他”。对于伊斯兰恐怖主义在全球的施虐行径,奥巴马和不少主流媒体一样,对其前任布什总统的指责远远多过对伊斯兰世界的批评。他的口吻往往让人觉得,今天出现的恐怖主义“极端”是由于“伊斯兰们”长期以来受了西方基督教文明的“委屈”。

但是,只要我们略略回顾一下1,400年来伊斯兰教发展的历史就可以看出,无论是9·11的纽约,还是11·13的巴黎黑色星期五,都只是伊斯兰“崛起”的长河中的几个漩涡罢了。

历史是一面无情的镜子,反射出的只能是它的本来面目 ……

主后(公元)622年,阿拉伯平原一个月黑天高的夜晚,默罕默德翻越城墙,从他的老家麦加城潜逃而出。他如惊弓之鸟,漫无目标地在荒无人烟的旷野逃亡。那年,默罕默德五十二岁,他自创“宗教”已十年有余,麦加的相邻们却并不甩他,对他在“洞穴中”领受“天使”的“启示”不屑一顾,还计划陷害他。于是他成了“难民”。

他逃到了离麦加320公里的麦地那城,一个以犹太人为主的社区。犹太人以《圣经》善待“寄居者”的律法传统(“多元文化”包容性的原创版)接纳了他。默罕默德从“难民”成了“移民”。

默罕默德积极热心地参与当地的“政治事务”,以此扩展其宗教权势,壮大他追随者的队伍。

“移民”麦地那的第二年(公元623年),默罕默德开始组织军马,袭击麦加商旅,显然是报相邻迫害他的一箭之仇。他从一位“爱好和平”的宗教领袖,摇身一变,成了一位戎马生涯的军事统帅。从此,他开始了贯穿余生的“以剑传教”,通过军事进攻、平民杀戮(对不信者)和极权统治,向世界“强力”推销集此三者之大成的宗教——伊斯兰教。

从默罕默德以“难民”身份“移民”到麦地那城不出五年时间(公元627年),当年曾接纳他的麦地那城的“多元文化”已荡然无存,犹太人被消灭殆尽。犹太人因为不承认他是上帝的“先知”而被清洗,两个支族被强行驱逐至叙利亚,剩下的一个支族,默罕默德下令将族中700名青壮男人全部斩首,留下的寡妇和孤儿全部成为奴隶,默罕默德将其中一位丈夫刚被砍头的寡妇据为己有,并将其余的妇女“分配”给了跟随他的穆斯林战士为“赏赐”,而被杀的犹太人留下的财产,则自然成了默罕默德的囊中之物,发家资本。

其余的“不信者”当然没有选择地都“归信”了伊斯兰教。就这样,麦地那成了伊斯兰的“圣地”——默罕默德政、教、军一体化的总司令部。从这个根据地出发,短短几年间,默罕默德就以同样的手段迅速征服了整个阿拉伯平原,并开始向欧、亚、非大陆发起全面的、无休止的、血腥残暴、长达1,400年的军事进攻。

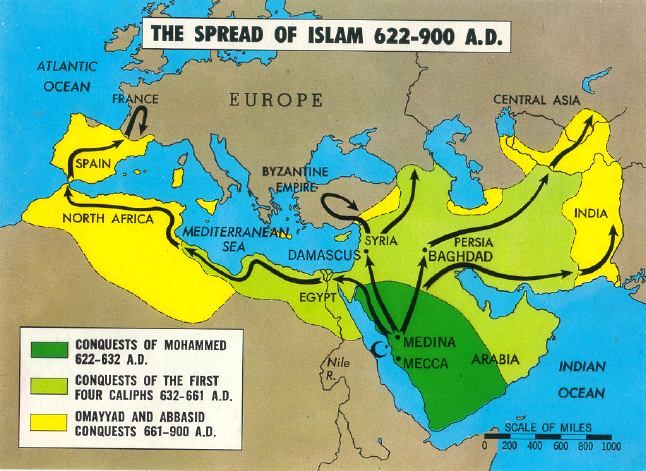

向西,默罕默德于公元629年(在彻底消灭了麦地那犹太人之后不到两年)开始向拜占庭帝国进攻,于公元638年攻占了圣城耶路撒冷;之后向南,攻克了埃及繁华的亚历山大港(公元643年);在占领北非之后越过地中海,从南端入侵欧洲(公元643年),攻陷了西班牙和葡萄牙,然后继续进攻法国;向北,攻占了波斯(公元654年)并进而入侵中亚;向东,越过印度洋袭击印度诸王国(公元636-653)。

1,400年来,麦地那城的“原住民”犹太人因自己的信仰拒绝默罕默德的宗教而被“种族灭绝”的“好戏”,就在全世界各地无数次重演。月牙刀举起之际,就是人头落地之时,不计其数的生命因此倒在血泊之中。军事进攻和平民杀戮成了这一宗教的铁律。

远的不说,只要一窥近一千年伊斯兰教在亚洲的历史,就足以领略其“血染的风采”。

从11世纪到16世纪不到500年,伊斯兰帝国在对印度的入侵、占领和统治过程中,导致了8,000万人(不信教者)被屠杀,平均每年150万人,被历史学家称为人类“最血腥”的历史。

而这一血腥的历史后果,直到上一世纪印度独立之后还可以清楚看出。当印度在1948年从英国独立时,国土以宗教为考量最终分割为三个国家:印度、巴基斯坦和孟加拉。但这仍未能阻止伊斯兰教徒与印度教徒和锡克教徒的激烈冲突,短短几年就导致了将近两百万人的死亡,上千万人被迫迁移离开他们祖先的家乡。半个多世纪以后的今天,印度和巴基斯坦仍然互为敌对国。

中国近代也有一例。在1861—1878年清朝的同治年间,发生过一次血腥的“同治回乱”。几年时间内,穆斯林(回教徒)在陕甘两省屠杀了近2,000万“不信教”的汉人,死亡人数占当时陕甘人口的60—70%。是左宗棠将军的镇压才使事态最终平息下来。

据史家记载,从1900年到1923年,伊斯兰教的土耳其政权共杀害了350—430万亚美尼亚和希腊的基督徒平民。在1921—23年的土耳其独立战争中,土耳其军队在攻占了小亚细亚具有1,900年基督教传统的著名城市士每拿和其它城市之后,大开杀戒,几十万基督徒平民被杀。

在第二次世界大战中,巴勒斯坦地区的伊斯兰教最高领袖阿明·侯赛尼,曾与希特勒联盟,企图合作消灭犹太人。他曾兴致勃勃地参观德国的犹太集中营,对希特勒灭绝犹太人的“终极计划”赞赏不已。他希望借助希特勒彻底消灭居住在巴勒斯坦的犹太人,就像当年默罕默德消灭麦地那的犹太人那样。他还为德国“党卫军”招募穆斯林成员。这位臭名昭著的伊斯兰“宗教领袖”在二战后被定为“战犯”。

今天,伊朗的宗教和政治领袖们常常发出要“将以色列从地图上除掉”的威胁,事实上,这不是什么走极端或新鲜的事,这是伊斯兰世界从默罕默德开始、每一代侯赛尼们执行的“既定方针”。

二十世纪90年代初,另一位默罕默德的老乡“默罕默德”(全名为奥萨玛·宾·默罕默德·宾·阿瓦德·拉登Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden),被沙特阿拉伯被政府驱逐出境后,流放到了苏丹,成了“难民”。1996年,宾·拉登又移民来到了阿富汗。

不出五年,宾·拉登领导的基地组织发起了对美国的袭击。象当年默罕默德发起的对麦加和耶路撒冷之间贸易往来的骆驼商队进行攻击一样,宾·拉登在2001年9月11日攻击了美国商业贸易的象征——世贸大厦,导致三千人死亡。奥萨玛·宾·拉登一举成名,在穆斯林世界一时应者如云,似乎成了默罕默德的再世传人。

如果历史这面镜子有任何借鉴作用的话,我们不得不得出这样的结论:今天世界各地每天都在发生的“恐袭”,只不过是当年默罕默德开创的“正宗的”伊斯兰教老牌店铺每天都要挂出的“营业照常”的招牌而已。历史告诉我们,本·拉登的基地组织和今天是ISIS“伊斯兰国”,事实上都是默罕默德的伊斯兰教最正宗的原始“版本”。

而这一“招牌生意”即使是在伊斯兰世界内部也是如此。在默罕默德去世(公元632年)后不到三十年间,四位默罕默德的继承人——四大“哈里发”中的三位就相继被暗杀;在默罕默德去世不到五十年的时间,为争夺默罕默德留下的宗教、政治和军事最高权力,伊斯兰世界就爆发了两次内战,今天伊斯兰教的什叶派和逊尼派就是这一权斗的结果。从此,伊斯兰世界残酷的内斗就成为常态,其激烈程度有时甚至甚于对不信者的外部世界。

二十世纪一场最持久的常规战争——1980年到1988年的两伊(伊拉克和伊朗)战争,本质上就是什叶派(伊朗)和逊尼派(伊拉克)的内斗。八年战争,两国投入的总兵力不过30—50万,但却造成双方总共100万以上的人口死亡。而发动两伊战争的伊拉克总统萨达姆在两伊战争结束不到三年之后,又发动了入侵科威特的战争,导致了由美国领导的联合国部队解放科威特的“第一次海湾战争”,从而引发至今为止不断升级的全球性恐怖乱局。

在2003年美国对伊发动的“第二次海湾战争”,双方共投入兵力70万。在这场不到“100个小时的战争”中,双方战场的死亡人数不到两万。但随后在伊拉克境内发生的持续十几年的所谓“叛乱”或“教派战争”,却造成了伊拉克几十万平民的死亡、几百万人的流离失所。实质上,这是什叶派和逊尼派之间世仇内斗的延续。他们后来攻击美军的主要原因是美军试图阻止他们彼此残杀。美军于2012年撤军之后,因穆斯林派别之间的彼此残杀,死亡人数每年递增。

事实上,今天令世界谈恐色变的ISIS“伊斯兰国”,正是这一“内斗”的直接结果,是默罕默德1,400年前创建的这个“枪杆子里面出天堂和美女”的“斗争宗教”(jihad圣战)的现代版而已。

我曾于1991年夏天在纽约住了三个月,有一段时间在世贸大厦附近打工,每天都要经过双子楼和华尔街,对那一带非常熟悉。十年后的2001年,当9·11恐怖袭击发生时,我在电视中看着这两栋我所熟悉的大厦被无缘无故地撞毁倾塌,人们在那些我熟悉的街道惊恐四散,成千上万的人因此伤亡 …… 我无言以对。

这需要多少仇恨与苦毒!以绑架无辜的生命(几百名乘客)、劫持和平便捷的运载工具(民航飞机),去摧毁生命所依赖的工作环境(世界贸易中心),以杀戮和毁灭更多无辜的生命,为了什么?

无论是为了什么,对我来说,这就是纯粹的邪恶,是真正的“魔鬼”幽灵的驱使!

但是今天的西方世界还有勇气直面邪恶吗?还有认识“魔鬼”的分辨力吗?

几个世纪以来,西方思想界从怀疑主义开始,演变成虚无主义,从对基督信仰的质疑到抛弃并边缘化基督信仰,于是进化论应运而生,物质主义和世俗主义成为主流。上帝不存在了,魔鬼也就自然消失了。没有终极的善恶标准,一切就都是相对的了。

二战胜利之后,欧洲各国在基督教信仰的忏悔精神中,为自己在非洲和其它地区的殖民统治“悔过自新”,开始大量接纳来自北非和中东地区的穆斯林移民。欧洲人认为,以去宗教的“人道主义”为基础的“多元文化主义”(multiculturalism)政策,将融合“大同小异”的伊斯兰文化和基督教文明,给欧洲和世界带来永久的“世俗化”和平。

然而今天,以黑色恐怖为特征的“ISIS伊斯兰国”将这个一厢情愿的美好愿望打得粉碎,全世界都目睹了“不存在”的“魔鬼”的“存在”。

ISIS伊斯兰国发动恐怖攻击的动机十分明确,他们在对法国总统在场的法德两国足球比赛恐怖袭击后所发表的声明中提到:“因为这两个国家是基督教国家。”似乎在提醒欧洲,你们是我们信仰的敌人。

事实上,就像不知道真钞的价值,就无法知道假钞的危害一样,不认识上帝,也不可能真正认识魔鬼;不懂《圣经》,也不可能真正懂得《可兰经》所导致的乱局。

巴黎屠杀前一个礼拜,我的一位女同事刚好在巴黎旅游。一个礼拜后她回到简单温哥华。我关切地问她感受如何。她看了我半天,说:“unthinkable!(真想不到、不可思议)”她摇了摇头,“unbelievable!(真令人无法相信)”。

事实上,令人不可思议的、令人无法相信的事曾经发生过无数次。

不到100年前,曾有一件尤为著名、震惊当时西方世界的残暴事件,发生在士每拿——这座《圣经·启示录》曾记载的小亚细亚名城。

1922年9月9日,土耳其军队进入士每拿城,土军司令下令,将士每拿都大主教克里索斯托马斯抓起来,交给街上的穆斯林群众去处死。

于是,原本那些“普通”、“和平”的穆斯林转眼成了街头“暴民”。据目击者回忆,他们拽住克里索斯托马斯游街,拔掉他的头发和胡须,毒打并用刀捅刺他的身体,挖出他的眼球、割下他的鼻子、切掉他的耳朵,剜去他一块块的皮肤 ……

在被拽行过程中,他的身躯被自己的鲜血浸透,但他还时时竭力抬起那已经没有眼球、没有鼻子、没有耳朵、没有头发和胡须、体无完肤的头颅——他那颗高贵的头颅,平静地仰望天空,坚定地举起右手,像十字架上的耶稣那样,为那些正在折磨虐待他、将他置于死地的穆斯林祷告:

“父啊,赦免他们,因为他们所做的,他们不晓得!”

那些穆斯林却愤怒地砍掉了他正在祷告的右手 …… 直到将他在街上折磨致死,甚至碎尸、毁尸 ……

没有人可以心平气和地重温这段血腥残暴的历史。我想,除了基督徒,没有人能理解这位基督徒在死亡和苦难面前那种平安和镇定;除了基督徒,没有人知道他为何要为那些与他素不相识、无怨无仇却折磨他致死的穆斯林祷告;而除了穆斯林,大概也没有人能解释为什么那些“普通”的穆斯林会对这样一位手无寸铁、和平温柔的老人如此充满仇恨,如此残暴无情。

我忽然想到巴黎那位爸爸和孩子的对话:“他们有枪,我们有花”。我意识到,今天我们面临的困境,不正是“花”与“枪”的对峙?!

“枪”象征死亡、仇恨、恐怖和毁灭,“花”象征生命、爱、希望与和谐;“枪”很可怕,很强大,似乎可以为所欲为;“花”很柔弱,很渺小,似乎可以被随意欺凌;“枪”以死亡相威胁,似乎可将自己的意志强加在“花”身上,而“花”对此好像只能逆来顺受,只能被任意宰割 ……

“枪”与“花”的两军对垒,“花”似乎连机会都没有。

但是,即使被摧残而凋零,“花”不还是一次又一次,一年又一年,一朵又一朵,沐浴在“枪”无法击穿的春风和阳光里,扎根在“枪”无法摧毁的土壤中,再次含蕊,再次绽开,再次昂扬,再次纷芳,再次以无尽的活力,展示生命无限的绚丽和美好!

“你们看野地的百合花 ……,”好像早就知道人类今天的处境,2000年前,耶稣曾指着遍地的鲜花向世人指出,不要忧虑,不要恐惧,当信靠仰望此生命的上帝。

因为鲜花的生命不是靠自己,鲜花的美丽也不是靠装饰,鲜花的存在靠的是上帝的创造和供应——空气、阳光、雨露、土壤、种子 …… 哪一样是人手所造?又有哪一杆“枪”可以消灭呢?“野火烧不尽,春风吹又生”,不正是这一写照?因为“花”属于上帝的领域。

而“枪”呢,再强大的“枪”,最终总是会被更强大的“枪”所击败。

法国人和欧洲人大概已经淡忘了,如果公元717-18年,康斯坦丁堡坚固的城墙没有挡住来自东面的穆斯林的军事进攻;如果公元732年(默罕默德死后不到100年),被历史学家称为“基督教的捍卫者”、法兰西军事天才“铁锤查理”没有在法国南部的图尔彻底击败了当时伊斯兰奥马亚王朝对法国的军事入侵;如果1863年,圣神罗马帝国和波兰盟军没有在维也纳彻底击溃奥斯曼帝国的入侵,历史上就不会有今天我们所知道的自由的巴黎和文明的欧洲,不会有牛津和剑桥,不会有卢浮宫、大英博物馆和维也纳交响乐团,也不会有今天自由民主的美国,不会有今天全世界的自由贸易、经济发展、旅游、移民和文化交流 …… 西方和人类文明史会彻底改写。

任何邪恶极权,无论是纳粹法西斯还是日本军国主义,最终都会被自己所崇拜的“枪”所毁灭。正如一首诗歌所唱,《这是天父世界》:

“这是天父世界,小鸟展翅飞鸣,清晨明亮好花美丽,证明天理精深。这是天父世界,他爱普及万千,罪恶虽然好像得胜,天父却仍掌管。”

“杀身体不能杀灵魂的,不要怕他!”这是曾经被“枪”杀害但从死里复活、被基督徒称为“谷中百合花”的耶稣所说。

这是“花”战胜“枪”的故事。问题是,我们信吗?