“先结婚,后恋爱”,其实并非是一个坏主意,我和秋玲几乎就是这样开始的。我们先确定了我们两人的婚姻关系,然后,我们“正式”开始谈恋爱。

就象奇妙无比的生命是由每一次平凡无华的呼吸所构成,最伟大的爱情也是由每一个眼神、每一次对话、每一次触摸、甚至每一次挫折所组成。

第一次和秋玲一起看完一场电影,我们漫步在灯火阑珊的马路上,正准备穿过一条马路。忽然,秋玲轻轻地挽住了我的手臂,问我:“我可以这样吗?”

我怔住了,有些喘不过气来。这么突然,又是如此自然;我感觉秋玲似乎有些犹豫,但又很果敢,…… 她是在含蓄温柔地征询我对她爱的许可!

我受宠若惊。我喜欢秋玲那质朴的眷恋、坦诚的爱,我的手紧紧地握住秋玲扶着我手臂的那只手。秋玲那女性的执着,是多么的亲切,又多么的自在!那柔情似水的温馨,那灿烂如熙的暖意,仿佛一直就在我的梦中,一直在朦胧的灯光下等待着我……

我沉浸在爱河之中,如痴如醉,如醒如梦。在柔和淡黄色的灯光下,我看见秋玲的脸上闪烁着迷人的光泽,洋溢着满足的喜悦。

我们在一起,不就足够了吗?那不就是我们生命中最动人的乐曲、最迷人的诗章?

我开始时时刻刻思念起秋玲来,渴望着见到秋玲那欣喜的面容,那活力喷薄的身姿。而秋玲更是不即不离,每天一定会借机到我的办公室来找我,至少一次,而且每天一定会给我打电话,即使我们才刚刚见过面。

而每次听到她“又”打电话来,办公室的小肖、小孙和老张总会神秘兮兮地相互会心一笑,好像我又惹上什么“麻烦”似的。

有一次,我们还真的就惹上了“麻烦”。

淮海路上的襄阳公园,座落在锦江饭店和高安路、我和秋玲两人的工作单位之间,五到十分钟的路程,闹中取静,向来是个优雅的去处。有一天,我们约在午餐休息时间在那里见面,秋玲从市委所在地的高安路骑车过来,我从锦江饭店的茂名南路骑车过去。

我们在门口相见之后,买了5分钱一张的门票,进了公园。中午公园人不多,不少椅子都空着,我们便随意挑了一处路边的椅子,坐了下来。

那是一个阳光明媚的中午,空中似乎弥漫着上海春天特有的令人懒散的闷热湿气,公园里的一切因为春暖花开,显得葱郁盎然。而与秋玲在一起,我的心情更是怡然欢愉。

这是我们的恋爱季节,这是我们的“两人世界”。我们虽然漫无边际地聊着天,但我们的心际紧贴在一起,我整个宇宙都凝缩聚焦在秋玲的身上,我们享受着在一起的短暂时光,我们似乎已经消失在永恒之中,我“目中无人”,只见秋玲……

“分开点!分开点!啊!分开点!靠了尬(这么)近,像啥厄(什么)样子?”

忽然,从背后传来一阵叱喝声。同时,我觉得有一根什么东西顺着我们两人的耳边、从我们背后伸到我们的眼前,敲打着我们两人的肩膀和脸颊。

这是一杆小红旗。我顺着这杆敲打我们肩膀的小红旗回头一看,原来是两位老人(当时在上海,年轻的我们称这些老人‘老头子’),手臂上戴着红袖章,手里拿着小红旗。

如在噩梦中一般,我惊呆了。我怎么也想不到,在这个当时全上海、也应该是全中国最开放、最“洋派”的市区公园,坐着谈恋爱竟也会遭到如此莫名其妙的干涉。分开还谈什么恋爱呢?我感到愤怒,也感到很尴尬。我想到了我作为市政府官员的“权力”,我工作所在地锦江饭店的“威风”,这些“无事生非”的老头子,真是欺人太甚……

但是现在,我是和秋玲在一起,我不能在这里“打群架”,像我在中学时代那样,我现在是有“家室”的人了……我看着秋玲。

秋玲一看如此尴尬的局面,就站了起来,自言自语地说:“噢,公园里也不可以谈恋爱的啊?”然后问我:“那,要么我们就走?”

那两个老头子却不放过我们:“你们两个人是干什么的?那个单位的?啊?工作证拿出来,我们要看一看!”他们很凶的样子,不依不饶,好像他们逮着了罪犯。很显然,我们今天是秀才遇着了兵。

我掏出了工作证。两个老头子拿了去,颠来倒去看了半天,面面相觑了好一会儿,好像他们也噩梦了一场似的。最后,他们尴尬地将工作证还给了我,还拉下笑脸,有些讨好地对我们说:“嘿嘿,哦,不好意思,不好意思啊,不晓得你们是市政府的……我看你们坐得这么近,就以为,嘿……”他们还向我们解释最近治安不太好,社会风气也不太好,所以……

步出襄阳公园时,我默默无语,思念仍被“园管”的蛮横困扰着。转脸去看秋玲,她却煞无介事,好像什么都没有发生一样,她还调皮地向我作了一个怪脸,说:“伊拉好白相伐(他们好玩吗)?”

好白相?如此扫兴还好白相?

不过慢慢地我才知道,不是“老头子”和“小红旗”好白相,而是秋玲自己“好白相”。在秋玲的眼里,任何事情的发生都很“好白相”,发生任何事情都不要紧。她的口头禅就是:“这有啥要紧啦?”

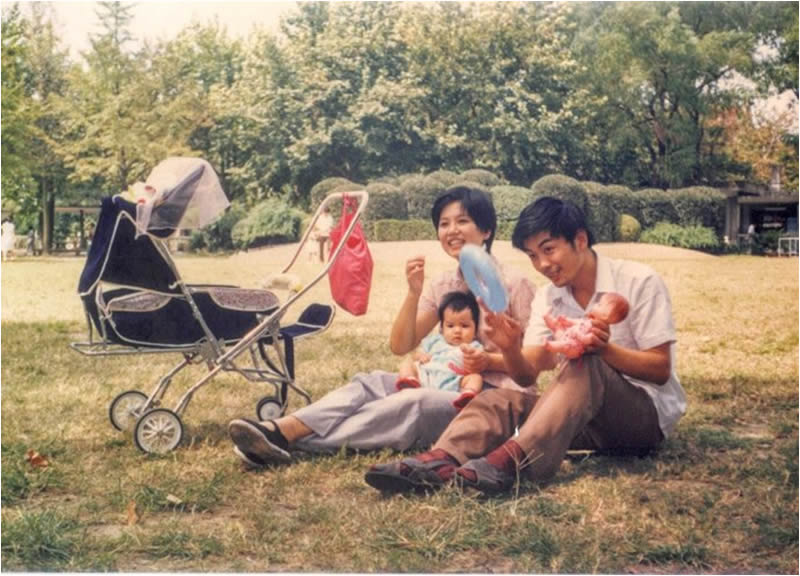

看来,秋玲是对的,至少在这一件事上。分开一点就分开一点,那又有啥要紧呢?那不过是暂时的。两年之后,当我们再一次来到襄阳公园时,我们带着我们刚满月的女儿。我和秋玲不仅没有“分开一点”,而是靠得更近了,我们索性住到一块去了。不仅如此,我们的家最后还就安在了公园附近,襄阳公园成了我们家的“后花园”。

我和秋玲的约会是从西郊宾馆开始的,我又是在锦江饭店办公,在当时全国相对贫乏的环境中,这本身就是特权。但秋玲和我最终都并没有太在乎这种物质上的浮华。我甚至从未带秋玲去锦江饭店、和平饭店或上海大厦这些上海最好的饭店、我的“近水楼台”吃过一顿饭。像大多数热恋中的上海青年,我们的恋爱始终是在马路上、在公园里进行的。我们闯荡东西,游走南北,只是为了我们两个人能在一起。我们享受着这个唯一不受拘束和管制、仅仅属于我们的“两人世界”。

当然,马路上的“两人世界”,也并非总是情意缠绵。秋玲就是在马路上漫步时突然停住,问我这样一个严肃的问题:“世界上什么最好?什么最坏?”

当时我对这个问题有点摸不着头脑。秋玲就自问自答地告诉我:“最好的是人,最坏的也是人。”

显然,这是一个相当深刻的人类的“普世性”问题。我心中暗暗惊讶,秋玲不鸣则已,一鸣惊人,她是根据自己的人生经验,对人性作出强有力的观察。

……而我第一次听到秋玲的歌声,也是在公园里。

有一次,我们在公园里随意走着,聊着,忽然秋玲问我:“唱一首歌给你听好吗?”

还不等我回答,秋玲就扬起笑脸,带着她特有的自我陶醉的欢快神情唱了起来:“洪湖水呀,浪丫末浪打浪啊……”

我被镇住了,也被迷住了。这是我在舞台和电台之外所听到的最美的歌声,而这出自于我所认识的“灰姑娘”!我怎么会没有注意到秋玲那圆润丰厚的嗓音?我怎么会没想到她的才艺天赋?我心中充满了无法言喻的惊喜和满足。何等幸运!上苍竟如此眷顾,让我终身享受女高音之美。秋玲的歌喉,恰如她的容貌和心灵,甜美动人,充满激情。

……在谈恋爱的马路上,我们甚至还谈到了我们根本不相信的“上帝”。

漫步在皎洁的月光之下,我看着秋玲,一时无法抑制住心底的感激与惊喜,我就说:

“你知道吗?你就是我心中的上帝。如果上帝存在的话,一定是像你这样:单纯,执着,真诚、善良、美丽,怜悯、温柔,甘愿牺牲……”

秋玲一听,变得惊惶失措起来,她竭力抵赖“她是上帝”,她肯定我是在说疯话。

信主之后,我们回想起当年的“幼稚”,感到格外的亲切和有趣。创造宇宙万物并鉴察人心的上帝,好像真是离我们不远,即使我们不信,他还是在那里幽默地看着我们,静静地听着我们胡言乱语,他一定喜欢我们这样在爱中谈论他……

我们婚前简单的“马路公园进行曲”,在婚后进一步演变成“游山玩水交响乐”——我们渡长江,下九江,上庐山,游苏杭,登鼓浪屿,望金门岛,闯紫禁城,观烽火台,泛舟避暑山庄,凭吊圆明园陵……

无论是逛马路谈恋爱,还是旅行结婚游山水,其实都好像是我们人生的写照:我们希望有生命的伴侣;我们渴慕真正的爱情;我们享受与伴侣一路的同行,而当我们走向同一个方向、同一个目标时,我们自由地吐露心声,我们单单注目彼此,无论经过嘈杂拥挤的街道还是穿越冷僻荒芜的原野;因为我们都期盼一个充满爱的家,无论在地上还是在天上……

秋玲感觉我们在一起的一切都很“好白相”,好像我们的“两人世界”,就是游历天堂……

直到有一天……

1988年,生了韵庐十个月之后,秋玲利用产假结束前的一段时间和我一起去北京玩了一周。从北京回来之后,一天晚上,她已经坐在了被窝里,准备睡觉,却不知怎么搞的,突发奇想,对我说,她想去读大学(业余大学,我们那时称夜校,或夜大学)。

“好啊。”我当然十分吃惊。在北京游玩的一个礼拜中,她一句都没提起过此事,赞美现在毫无来由地突然冒出了这一句。当然,读大学,对我们这些“文革之子”而言,是一个交织着痛苦和梦想、牺牲和盼望的重大决定。我自己当时正在完成华东师范大学自学高考的毕业论文。看来,秋玲也有梦想,她也不甘落后。但是,孩子才刚满周岁,她马上又要上班,如果再加上考试、读大学,这不是有点疯狂吗?不过我想,秋玲既然是个“灰姑娘”,就是一个铁姑娘,既然什么事对她都很“好白相”,那么读大学对她来说一定更“好白相”了。于是,我顺口说了一句:“那你就准备考试喽。”

“就不要考了,你帮我跟高教局的人说一声就可以了,你不是都认识的吗?我不要考试,直接去读就可以了。”

啊?我的天!原来秋玲是这样“白相”的啊?大学是我开的吗?秋玲自说自话的样子好像事情已经定了。我有些哭笑不得。这可是大学,不是幼儿园!

但毕竟,这是秋玲第一次“正式请求”为她开个“后门”,而这个“后门”也有其“正当性”,显示了她对教育的“高度重视”。为了不打击她这种难能可贵的“积极性”,我向教委和高教局的“朋友”咨询了不考试直接上“业大”的可能性。他们考虑之后回复我说,不考试直接进大学,“影响不好”,读大学毕竟还是要有一定的基础课功底,还是先考一下为好,如果分数不够他们会想办法。

但是最糟糕的是,当时离高考的日期只剩下三个星期了,而我之前都不知道。

三个星期?

这对秋玲来说简直是一个“噩耗”。我回家对她说了之后,她瞠目结舌,“悲痛欲绝”。看得出来,她知道,她原本美妙的“大学梦”破灭了。我第一次感觉到她前所未有地沮丧起来。

我鼓励她说:“那就考吧。”

她看看我,吞吞吐吐,有点不好意思地说了一句:“人家不就是考不出来才叫你去打招呼的嘛……”

秋玲上一次参加高考是十年前的1977年,那是文革后第一次高考。不知是神经过度紧张,还是身体正好耍无赖,考试那天,她身上和脸上突然发起了风疹块,脸肿得像南瓜,眼睛都睁不开,考试时都看不太清楚……

结果当然可想而知,秋玲从此与大学无缘。

那时,还是中学刚刚“毕业”的时候,还有点“基本概念”。而现在呢?十年过去了。在这十年中,除了琼瑶小说,秋玲基本上没有碰过其它什么书,照她自己的说法,“我已经都还给老师了。”秋玲对此显得无奈无助,一脸惆怅。

我心头一紧,沉默了。我知道,秋玲多么希望自己能有这样一个机会上大学啊!这是她的梦想!

我看着秋玲,心里立刻做了决定:我要全力以赴,帮助秋玲闯过这个难关,实现她的梦想!以秋玲的聪颖、努力、要强的个性和顺服“听话”的态度,她有这个“机会”,虽然她必须面对强大的外在和内在的压力和挑战,包括她自己过去的失败经历。

“我来帮助你考。”

“你帮我去考啊?”秋玲忽然转忧为喜,睁大了眼睛,“真的啊?”

“你去考,我来帮助你准备。”

秋玲一听我说这话,又彻底泄了气。她几乎哭了起来:“还是要我去考啊?侬勿晓得,我是考不出来的,我历史地理政治语文统统都不行的,而且只有三个礼拜……不可能的,我考不出来的……”

我紧紧地抱住了秋玲:“你可以的,你会考过的,我会帮助你的,你放心,你可以的……”

第二天,我去了一趟教育局,问他们要了一套完整的高中学生课本和老师教材课本,整整一箱子,一共有十几本。我又到高教局和社科院,搜罗了文革前十年的大学高考考卷,统统带回了家。

秋玲一看,吓傻了。我的妈呀!要我看这么多书啊?我一辈子都没看过这么多书,三个星期,你还要我活不活啦?

“这些书都是我看的,不是你看的,”我笑着安慰秋玲,“你只要自己负责数学就好(我知道秋玲的数学很好),其它的,政治、地理、语文、历史,我会给你重点去背,你只要努力,死记硬背就可以了。”

“真的吗?”她不相信。

接下来的三个星期,我和秋玲每天一下班就在一起,像诺曼底登陆前的盟军那样,紧张而专注地反复演练,像面临最后冲刺的短跑选手一样,与时间赛跑……

每天早上,我给秋玲“交代任务”,“分配”她一天要做的“记忆”工作和任务。她带着这些“任务”去上班,抽空就要背读。每天晚上下班回来,我在家对她检查、测试,陪她演练,一直弄到秋玲精疲力竭,半昏半醒地对我说:“我的眼皮快要睁不开来了,快要搭牢(粘住)了”。

等秋玲“昏”过去之后,我的工作开始了:从课本里“大海捞针”,挑出“重点”,分门别类,以便第二天一早交给秋玲去“死记硬背”。

就这样,我们这个“两人世界”的“夫妻作坊”紧张地运作了三个礼拜。

“大考”那几天,我每天都送秋玲去。不消说,她考得昏天黑地。每次进考场,她都依依不舍地不断回头看着我,好像生怕一进考场就出不来了,会有什么不测风云,会发风疹块,甚至会被吞吃掉似的。看着秋玲那副可怜巴巴的样子,我心里实在觉得好笑。秋玲从来都是大大咧咧,天不怕,地不怕的,现在竟如此“前怕虎,后怕狼”,真是“好白相”。

不过一次次考下来,秋玲也越来越有信心了。她每次考完都说考得不错。我要她死记硬背、对她反复强调的那些题目,不知怎么搞的,还真的都出现在考卷上了。甚至语文和政治那几道分数最高、相对来说也是最难的的写作题,也正好都是我事先给她写好让她死记硬背的。她考试中失分,也不是因为不知道答案,而是当时实在想不起来了。考试一结束,却又想起来了。她每天回来都很奇怪地看着我,问我怎么会猜得那么准?

但是,这哪有可能是猜的呢?可爱的秋玲。

两个礼拜之后,秋玲以优异成绩被上海大学商学院会计大专录取。终于,秋玲不需要“走后门”,就可以堂堂正正地、以自己的努力踏入了百里挑一的中国高等教育的大门……

男女相恋相爱,如同生命之花绽开、青春激情的瀑布飞流那样神秘和奇妙!每一个生命都像一个丰富的宝藏,有着取之不竭、用之不尽的生命“能源”、天赋恩赐的美丽“宝石”、独特个性和无尽创意的“稀有金属”……而正是男女之爱,那不可遏制的对异性的渴慕、追求和思恋,使得每一个独特生命的宝藏被另一个生命充分发掘、开采、运用和欣赏,实现上帝所赋予的终极价值。

最伟大的爱是永恒之爱,那属于上帝。其次就是终生不渝的爱情,属于人类。两性之爱是宇宙中最不可思议的奥秘之一,因这一奥秘之爱我与秋玲相遇,我们成了一生中最知心的朋友,更成为最好的“师生”和“同学”。在我们这个“两人世界”中,秋玲是一个最谦卑顺服、最听话、最努力、最可爱、也是最“好白相”的“五好学生”。