礼拜六早上,秋玲忙着准备早餐。她端上了一盘刚出炉的面饼(pancake),看上去一片糊黑,十分难看。

“怎么,烤焦啦?”我问。

“就是这样的呀,是蓝莓酱呀,蓝莓太多了,我就自己做酱,再做饼……”秋玲若无其事地解释道。蓝莓本来就是紫黑色的,做成饼自然就是紫黑色的,不好看?面饼又不是看的,是吃的,好吃就可以了,没有什么可大惊小怪的呀。

“乡下小姑娘,好用呒看相(不好看)”岳母在一旁笑着插嘴评论道。这是上海浦东本地人的一句俗话,大概是针对“好看呒用场”的“上海姑娘”说的吧。

我尝了一口蓝莓酱面饼,真是好吃,滑爽细腻,入味可口。不知为什么,蓝莓面饼让我想到了秋玲。

秋玲和蓝莓面饼?

不到两分钟,秋玲嘻嘻哈哈又端上了她新出锅的一盘蓝莓酱面饼。她接着妈妈的话茬儿对我说:“我大概就像蓝莓酱面饼一样,好吃呒看相,是伐?……”她自鸣得意地瞟了我一眼,还没有说完,自己已乐不可支,笑成了一团。

我听闻之后,不禁与岳母一起哈哈大笑起来。原来秋玲也“知道”自己“好吃呒看相”啊?真是与我“不谋而合”!

细细想来,秋玲的笑容纵有沉鱼落雁之美,她的为人却正如“蓝莓面饼”一般,平实无华,质朴如泥。在我们同行一生的高原低谷,这种朴实散发出令人迷恋“好吃”的芬芳,萦绕隽永,愈久弥馨。

1986年8月,在结婚八个月之后,我终于拿到了我们的“新房”钥匙。与当时上海大多数新婚夫妇相比,我们算是极为幸运的。八十年代的上海,新婚夫妇通常无法得到属于“两人世界”的新房。单位中“争房”、“闹房”情况司空见惯,单位的房子永远是“粥少僧多”。

这间市府机管局的“特批房”,座落在长乐路上,上海静安区的黄金地段,在我办公上班的锦江饭店和静安宾馆之间,闹中取静,距淮海路、东湖宾馆、五原路菜场和“华亭服装一条街”都仅咫尺之遥。我们的隔壁,是大名鼎鼎的京剧老生周信芳先生的别墅。

显然,这是当时上海人的“梦幻新房”。只是,这间“含金量很高”的房间只有18平方米。

为此,我绞尽脑汁,琢磨出一套适合18平方米空间的多功能家具——集客厅、餐厅、卧室、厨房、书房、缝纫工作室于一体的多重组合柜。

为了制作这套在当时“古怪新潮”的组合式家具,我托“关系”从东北运来了优质木料,高价从外地请来两位木匠高手,从朋友那里在闸北区旱桥下的“棚户区”(简陋屋)借了一间临时房屋作工场和他们的住所。木匠师傅到了之后,看过木材和图纸,与我商讨了一些技术细节,谈妥之后就准备开工。

只是有一个条件:他们一日三餐要由我来负责,而且必须热菜热汤,“酒水伺候”。不能付钱了事,也不能干粮打发,而须“事必亲躬”。

这让我有点懵了。我和秋玲每天8点到6点要上班,工场间离我们的住处和单位至少一个小时的车程,每天三餐,热菜热汤,怎么可能?再说,这两位还是“乡下师父”。

况且,旱桥下那个棚户区,整个就是一肮脏的贫民窟,在上海人看来,住的几乎都不是人,也就是说,不是“外地人”,就是“不务正业”的人。旱桥不远的另一边,我还记忆犹新,是我在小学时参观过的“旧上海”的“滚地笼”,那是被用来控诉“罪大恶极”旧社会的“活证据”。我自己去都感觉尴尬,老大的不情愿,我能让我才结婚几个月的“新娘子”“混迹”于这个既肮脏又不安全的“贫民窟”吗?

回来将情况和我的顾虑告诉了秋玲,看她有什么想法。秋玲听了,连眼皮都没抬一下就说:“我去好了,格有啥要紧啦。”

看着秋玲满不在乎的神情,我心里忽地油然回荡起古曲悲歌来:“风萧萧兮,易水寒,壮士一去兮不复返……”

我的“新娘子”可不就是一个“花木兰”吗!

接下来的一个多月,秋玲风雨无阻地奔波于她的工作单位、我们广中路的家和家具工场间,在上海静雅幽深的市委所在地高安路、梧桐茂密的衡山宾馆和上海最坦裸荒芜、烈日曝晒的闸北旱桥的棚户区之间来回穿梭,骑着她那辆当年很时髦的紫红色凤凰牌女式自行车,像女兵一样潇洒地冲锋,又像凤凰一般在翩翩飞舞……

每天早中晚,秋玲为木匠师傅带去了热菜热汤、加饭酒以及她的笑容,缓解了他们离家所生的思乡情怀,他们更加卖力,更加认真……

当她推着自行车,走过两边挤兑着临时棚屋的狭窄巷道时,好些怪异的目光在看“西洋镜”:这么漂亮的上海姑娘,怎么敢一个人跑到我们这种“不三不四”的地方来呢?

秋玲每天的出现,慢慢地成了这个肮脏、拥挤、破落棚户区的“一景”,偷偷观景的“邻居”们终于认定,秋玲的眼睛似乎并没有像一般上海姑娘那样“长在额骨头上”,他们开始与秋玲“搭讪”起来……

一个多月后,“梦幻”家具完工时,他们竟都有些依依不舍起来,似乎他们从来没有遇见过如此“乡下”的上海姑娘。

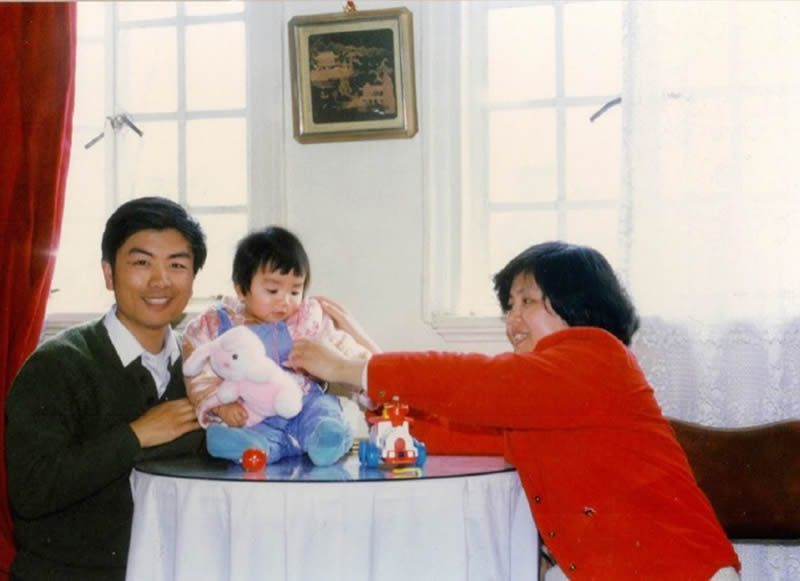

终于,我们搬进了这间地处黄金路段、配置梦幻家具的“新房”。一年后,女儿出生了。再过一年,1988年,我自学高考毕业;秋玲也考上了大学。甚至女儿也成了“贵族”,进了上海市委所属的“宋庆龄基金会”幼儿园。那是1989年。

我们做着人生的美梦,编织着理想的宏图,营造着爱情的大厦 …… 但是,骤然间,地动山摇,我们生命的根基忽然开始崩裂……

那年1989年六月四日的晚上,我上床时已是深夜一点左右。秋玲和快两岁的韵庐早早睡下了。

稍早一点,我和五、六个朋友们在我家,在这间狭小紧凑的房间里,在“梦幻”家具隔开着的秋玲和女儿“卧房”的“隔壁”,紧张地谈论着“国家大事”。一个多月来,全国的政治气候风起云涌,牵动着亿万人的心,也几乎使我的人生理想、价值观和生命航程处在被彻底颠覆的边缘。

夜深了,在激烈的讨论后,众人终于不得不茫然不舍地散去了。

街上已无人无声,那样的宁静,宁静得令人窒息,似乎不祥之兆已然弥漫在空中。屋里难熬的闷热,使本来就烦躁焦虑的心愈加怦跳不已,时间似乎已到了爆点之前的那一刻。

凌晨四点,我就醒了过来,再也睡不着了。我起了床,在朦胧的晨曦中,我望了一眼沉睡中的秋玲和懵懂小不点的女儿韵庐。昨晚我睡下时,秋玲就是那个样子,她一动都没动过。

我忐忑不安地打开了收音机,短波。

果不其然,电台中传出了令我震惊的可怕的枪声——冲锋枪的点射和机枪的扫射!……那是我在部队时听惯的枪声。但现在,那是在首都北京!在这个没有外敌入侵的和平的夏日,在天安门广场!

完全出乎意料,却又尽在预期之中。那么多年思想的煎熬,跌宕起伏,个人、家庭、民族、国家,始终像在绞肉机中翻滚一样……而那一刻,我已经无法否认,我无法与这些党和国家领导们继续玩“掩耳盗铃”的游戏了!我的一切,我在红旗下长大所拥有的一切,理想、信仰、前途、家庭,甚至这个黄金地段,以及这一套“精心设计”的“梦幻家具”,被彻底颠覆了,而且几乎是毫无意义地被彻底埋葬了!

我开始哭了,我真的哭了,为国家,为民族,为我的家,为我可爱的妻子和孩子,为自己,哭了。我知道,一切都完了。

秋玲醒来了,看我在哭,就问:“开枪啦?”

我茫然地看着她,无语。

秋玲起身,忙着安慰我。她一定没有想到,我第一次在她面前失声痛哭,而且像孩子一样扑倒在她的怀里……

“我要退党!我要退党!”我半自言自语、半对秋玲说。

“那我就到老监(监狱)里来看侬,送饭巴侬(给你)吃”。秋玲看着我,淡淡地说了这么一句。

我心里暗暗吃了一惊!我还根本没有想到那一步,她却已经走在我的面前了!她的直觉已经告诉她,我这样一个小小的“念头”会有什么样的严重后果。

那我就到老监(监狱)里来看侬,送饭巴侬吃……

这是我一生中听到的最美丽动人的爱的宣告!

当我的灵魂处于黑暗之中,如经历死亡一般,当我要与一生的“荣华富贵”断然决绝之际,秋玲以自己的生命紧紧地拥抱着我,愿意和我生死与共,就象蓝莓做成酱溶于面饼……没有计算,毫不犹豫,淡定中,没有一丝惧怕。

自此,从我“理想”的破灭,到去美国自我放逐的岁月里,秋玲始终伴随着“穷困潦倒”的我,一直在我自设的精神“牢狱中”给我“送饭”,向我输送着她质朴如泥的爱的力量。

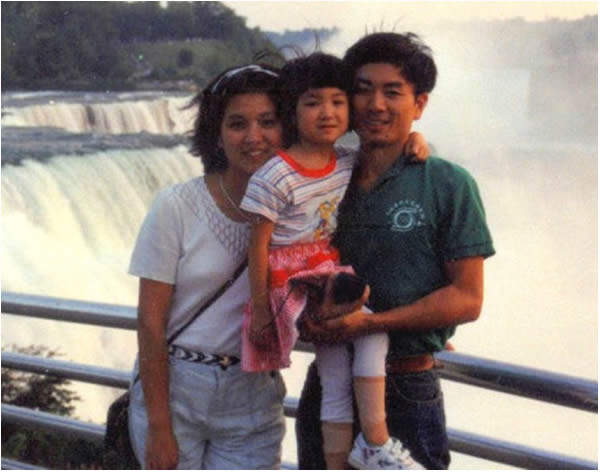

1991年5月,秋玲在与我分别整整四个月之后,带着女儿韵庐来到纽约,与我重新相聚。在纽瓦克的拉瓜地亚机场,我又一次见到了秋玲那梦幻般的笑容,那洋溢着生命活力的笑容,那充满温柔和甜美的笑容。那一刻,我真正感到什么才是真正的“家”。

因自费留学而背负着一万美金的巨额债务,我打算在暑假期间到纽约这个“打工天堂”一展身手,赚足一年的学费。可没想到,车水马龙、五光十色的纽约,打工族早已人满为患。开始两个礼拜,我使尽浑身解数也没找到一份工作。

看着我每天“游手好闲”、“走投无路”的样子,秋玲说:“我去找找看,大概女的比较好找吧。”

她很快就从中文报纸广告中找到了一家制衣厂。

这家制衣厂设在时代广场边上的一幢老旧的大楼里,离“红灯区”不远,门口总有一些个头高大、肩膀上下不停抖动的黑人弟兄;进入五层楼的工场间要乘坐电梯,那部跌跌撞撞、颤颤巍巍的老式铁栅拉门式电梯,与我在上海外滩政府机关大楼中看到的上了年纪却还在“上窜下跳”的“帝国主义”电梯完全一样。制衣厂的老板是一个能干的福建女子,“偷渡客”,工友大多都是她的“老乡”。

就这样,刚到美国、还正兴高采烈一头梦想中的秋玲,又一次一头扎进了“棚户区”。不过这次是在美国纽约高楼林立中的高层棚户区,还要带着刚满四岁的女儿。

从这里开始,我和秋玲一起在异国他乡为全家的温饱和生存而战。我们成了真正的“战友”,同甘共苦,哪里有钱赚,哪里就是“前线”。我们开始体会到“无产者无畏”的真正含义,我们第一次感受到了什么是“主人翁精神”,什么是“无产阶级”“当家作主”——我们自己可以决定找什么样的工作,在哪里工作,做多少工作,甚至要不要工作。原来,“无产阶级”是这样炼成的。

秋玲在制衣厂成了“一花独秀”,因为她是厂里唯一一个以“合法身份”进入美国的人,而这本身就使车间里的那些“偷渡妹”对秋玲羡慕至极。她们每个人都是花了三万美金才把自己“卖了”,然后还要冒着生命危险横渡太平洋,吃尽千辛万苦才在美国“黑”下来,而秋玲竟然“就这样”飞过来了?还带着女儿?全家团圆?来自福建的“偷渡妹”们想着自己的境遇,告诉秋玲,她们至少需要“黑”十年,还不知道最终能不能“出头”呢。她们心里的酸楚苦衷自然是不言而喻的。

制衣厂实行“万恶”的计件制,秋玲白忙乎了一个星期才车出第一件合格的衣裳来。而秋玲对此却是“马大哈”态度,仍是嘻嘻哈哈。衣服不合格时,她就做“义工”,为小姐妹们泡茶做点心,也忙得不亦乐乎。四岁的女儿韵庐也像妈妈一样,在车间里东窜西跳地逗着那些单身姐姐们玩,似乎她们来这里就是为这个非法移民点、这个充满中国人苦难和辛酸梦想的地方,增添几分家庭温暖的亮色和乐趣。

终于,暑假快结束了,我们要离开了。

老板一听急了,她喜欢秋玲,不想让她走,就对秋玲说,赚钱要紧啊!你可以在这里赚钱养老公,交学费啊。

秋玲一听,哎,很有道理噢。我现在可以开始赚钱了,那我和女儿就留在纽约吧,这里象上海一樣,我赚钱养你,你回堪萨斯“乡下”读书,这不是“两全其美”吗?

当然,我们没有“两全其美”。我们一起回到了学校,回到了“乡下”,一起做“乡下人”。

在美国堪萨斯州一望无际金黄色的麦穗海洋中,你偶尔会见到几个小小的“礁石”,就象南海中的珊瑚礁。而那几个“珊瑚礁”就是美国中西部堪萨斯的几个小镇。那几个小镇,按照中国人的标准,根本就没“几个人”,也没什么工作可做。你很难想像一个从上海这个千百万人口的大城市来的中国人能够在这个“荒漠”中生存下去,更不用说是不允许在美国合法工作的外国留学生的家眷,一个带着小孩、不会讲英语的中国姑娘。漂亮也没用,好看呒用场啊!

然而,这对秋玲来说,都不成问题。除非你不让她看到蓝莓和面粉,否则她一定会将它们捏成一团,做成香甜可口的面饼。

在我求学的四年间,秋玲先后在当地两家全美汽车连锁旅馆Days Inn 和 Motel 6 打工。美国的“领导”不知怎么搞的,一糊涂,竟然允许秋玲可以带着孩子一起上班。就这样,秋玲名正言顺地“非法”打工,看得其他中国同学心里都痒痒的,甚至有些嫉妒:龚秋玲,你一个陪读,怎么赚钱本事通天,连美国人你都敢灌他们蒙汗药?

秋玲打工一直到老二馨遐出生之前的两个礼拜才终于叫停。她打扫房间需要搬床,怀孕后挺着个大肚子很不容易,她又“舍不得”放弃工作。她打工的Motel 6 离我打工的Holiday Inn 不远,我就常常在午餐时间“逃出来”帮助她。

她常对我说:“你看,我一上班,至少出动三个人(除她自己以外,手里牵一个,肚里怀一个),你再来帮我,就有四个人了。你看我厉害吧?我们是‘大部队’行动!”

秋玲是这个“大部队”的“常胜将军”。她常常“吩咐”我说:“你管脑子,我管肚子。”而她自己却更愿意是“蓝莓面饼”。她不在乎她有呒看相,她更在乎的是她的“大部队”是否都吃饱。

恋爱是彼此走向对方,婚姻是共同走向远方;恋爱是以彼此为起点,婚姻应该是以彼此为终点——两人合而为一、“消失”在对方之中。蓝莓只有“消失”在面饼之中,才能成为蓝莓面饼。爱情惟有与恩情揉和在一起,才能永永久久。

我又尝了一口蓝莓酱面饼,滑爽细腻,入味可口……