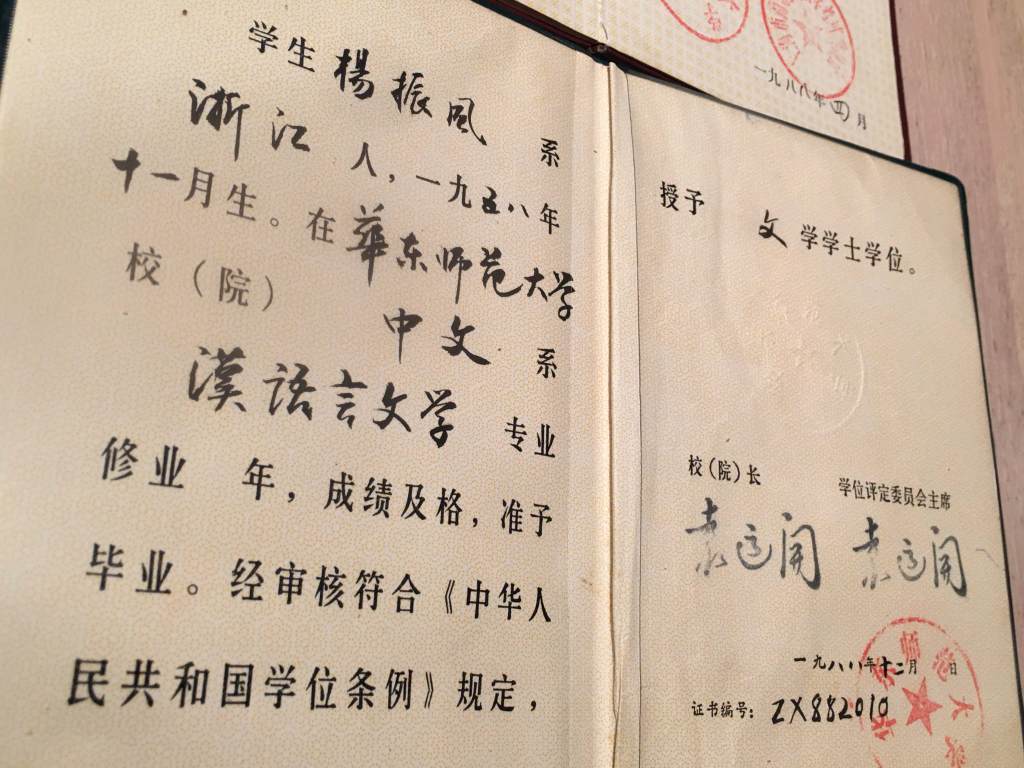

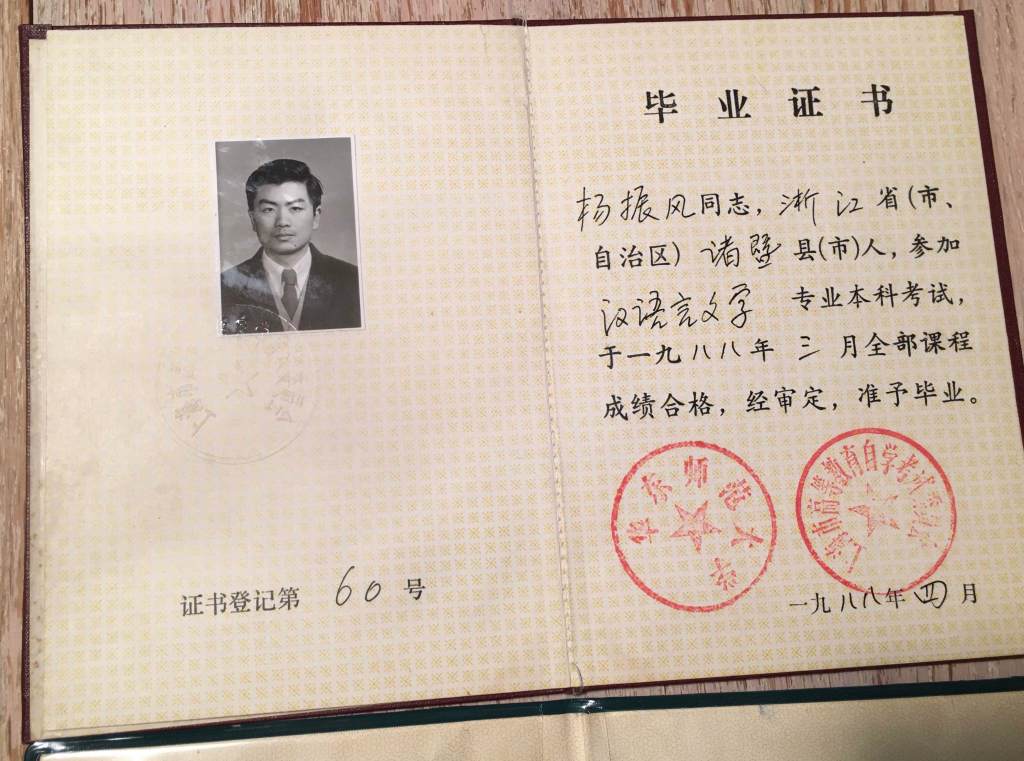

我在1988年获得国家教委和华东师范大学颁发的成人自学高考文学学士学位证书。这是我在中国从小学到中学、从“毛泽东思想大学校”到“高考自学”二十几年“学习生涯”所获得的唯一“证书”,这也是八十年代除了正规大学之外中国颁发的唯一的学士学位。

1983年自学高考开始时,听说有超过50万人报名参加。四年后的1987年,第一班的毕业生只有12人,我在第二班,只有10个从未谋面的“同学”。

这个学位证书最终使我得以离开故乡,到美国留学。

我到美国的第一天,就被当地警察“带走”——警察专程来车站接我,把我送到我要去的堪萨斯海斯堡州立大学。

我在车上还没与警察寒暄几句,车拐了几个弯,就停在了一幢前面有大草坪的淡黄色古灰石建筑面前。

“到了!”警察下了车,提起我的一件行李就往那幢楼走去。

怎么,我还没见到学校的大门,就已经到了学校呢?

我们中国人“理想”中的大学,大概都是重金属打造的“铜门深院”、“壁垒森严”、“愚人与牛不得入内”的“高等学府”,不似皇宫,也胜似皇宫。

我和秋玲1988年去北京旅游,曾兴致冲冲地专程跑到北京大学去“朝拜”,却吃了“闭门羹”——解放军战士在大学门口荷枪站岗,学校大门紧闭、虎视眈眈的样子。显然,我没有经过大脑的“深思熟虑”,没有带上什么政府“联系工作”之类的“介绍信”,或者索性让北京市政府的接待处用轿车把我送将近去。

“朝拜”不得“门”而入,心里虽然有些遗憾,却也不觉得有什么不正常:这本来大概就不是我去的地方,上智下愚,非本校学生及闲杂人等均不得入内。更何况这是“北大”!重点中的重点!

但是美国的州立大学怎么会没有门?我们中国学生当时一下子都掉进了这个完全“脱离中国特色”的“美国现实”中不能自拔——随随便便,没有尊严——没有门,还有“府”吗?还能叫“高等学府”吗?不就成了大家都能随便进出的“社区”和“新村”了吗?

我们几个好奇的中国同学经过了几个礼拜的诧异和搜寻,最后终于确认:这所州立大学“没有大门”!因为我们只在路边地上“找到了”一块大学的标牌。不可思议,不愧是美国中部一所“普通”的州立大学!

几个月后到东部去旅游,我又不放过机会与全家和几个同学一起专程去“造访”哈佛大学——美国的“北京大学”——但我又忘了应该先“深思熟虑”一番,开着租来的车,直奔哈佛。

我按着地图走,从波士顿到了剑桥市(其实比中国一个镇还小),在路上不远处看到了麻省理工学院著名的圆顶拱形建筑。继续向哈佛方向驶去。没转过几条街,迎面而来的好像是一个园区,前面似乎没有路了,我就在路边停了下来,想问问路,再仔细看看地图。

看见不远处有三五个人在一幢楼房周围漫步游走,我想上前去问问他们去哈佛怎么走,忽然一转首,一眼望见那幢楼背后不远处的哈佛坐像。

再向四围一看,原来我们已经身处哈佛大学宁静幽雅的校园中,那幢楼就是哈佛大学著名的“大学厅”(UniversityHall)。

远近松散伫立着众多有着上百年传统暗红色砖瓦结构的校舍、教学和行政楼,看似十分普通平凡,但在建筑之间宽阔平整草坪的衬托背景中,弥漫着愈古常新、淳朴深厚的人文情怀。

走的地方多了就发现,原来这不是个别现象,美国大学都没有可关起来的校门,也没有可围起来的墙。美国的大学是所谓敞开式的“无墙大学”、“无门学府”。

噢,怪不得我们中国需要“开放”,因为我们到处都有可以紧闭的大门;而美国不行,他们不需要“开放”,因为他们想关都“没门儿”。

但是,美国大学为什么不设大门、要如此开放呢?他们这样做的动机是什么呢?

我在美国大学的第一堂课是英国古典文学——十四世纪英国诗人乔叟的英文古诗——英文的文言文。我像读天书般地开始了我的留学生涯。谁叫我喜欢文学呢?

不过我从小学开始读过的大部分世界名著都还印在脑中,所以还能在课堂上抵挡一阵。教授们的眼神有些怪异:这个“老中”,小学三年级的英文水平,还真在“攻读”十七年级研究生的英文课程?

有一次在课堂上,我的指导教授要同学们对正在阅读的一部长篇小说主人公的个性特征进行描述。他来回走着,一个一个地指着同学点名。

整个班级清一色都是“纯种”雅利安后裔,个个是碧眼帅哥、金发美女,好像都是从好莱坞模子倒出来似的。我是课堂中唯一的外国学生。我对老师慢条斯理的讲课都有点囫囵吞枣、稀里糊涂,对同学们含在嘴里“唔里吗里”的美式英文完全是莫名其妙。我心怀侥幸地暗暗思忖:那么多“英文”同学,我的导师应该不会“当众为难”我这个“中文”同学吧?

但是我的导师哪壶不开提哪壶,竟然走到我的面前,叫起我的名字来了。

全班同学们都转过头来注视着我。

我被“吓”得脑子一片空白,不知所措,脑中的中文英文词汇不知全跑到哪儿去了。绝望之际,忽然真空中跳出一个单词——“Open”(开放,外向,大方的意思)。

“Open…”,我像失去知觉般地含含糊糊吐出了这个词。

老师满意地点了点头。他似乎很“open”,随我说什么都行的样子。

呵,我背脊上冒出了一身冷汗,总算蒙混过关了。

后来我想,我说“open(开放)”,教授能不“open”(大方)一点吗?

之后的几个礼拜,我一直在翻查词典,思考“Open”的原意、本意和引申意思,庆幸当时怎么会有如此一动的灵机,不仅在政治上继续与中央保持一致,而且在精神上竟然也与美国保持一致。还真是歪打正着呢!

英文系主任看上去是一位治学严谨、文质彬彬的教授。我很欣赏他对作品深刻的阐述。有一天我到他办公室去谈我的一篇作文。一聊天,才知道他以前是一位美国空军飞行员。而更让我吃惊的是,他每天开着自己的飞机到学校上下班!

看来在美国,即使是这个“平凡无聊”的大学小镇,也绝不缺乏新鲜奇特之事。

两个月后,我第一次的期中考试,三门英美文学课,得了两个A,一个B。靠着这个考试成绩,我妻子女儿在我赴美三个月之内就获得赴美“陪读”签证。据说,这在当时大概也算是破纪录了。

这是我离开中学后唯一一段全心全意读书学习的时间。但因为英语口语很差,我感觉自己就像白痴一样,对别人所说的不知所闻,对自己所说的不知所云。

从第二个学期开始,我不得不边读书边打工。作为外国学生,我当时在州立大学一年的学费是3,000美金,已是全美最低,但对我这个从中国来的“年收入低达”150美元的赤贫“无产者”来说,还是高得难于承受。

我极其羡慕美国本地学生,他们的学费只是我的三分之一,也就是说,他们全年的学费只有1,000美金,按1991年美国家庭平均年收入$28,000美元来计算,一个大学生一年的学费只占他家庭年收入的3-4%。即使是赤贫如我,以当时每小时$4.25美元的最低工资计算,一个人只要工作200多小时,或一个半月,就可支付大学一年的学费。

今天,堪萨斯州内学生一年的学费是$3,000美元,占今天美国家庭平均收入$50,000的6%。即使是学费较贵的公立学校如加州名校伯克莱加州分校,州内学生一年的学费也不过$12,000美元。

最昂贵的哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福等私立大学,虽然它们全年学费均在$40,000美元,但这些大学动用他们强大的财力资源,使他们所招收的学生在他们学校就读不会成为太大的经济负担。这些名校以学生家庭的收入来计算他/她应付的学费:年收入$60,000美元以下的家庭,免学费;年收入$60,000美元以上的家庭支付年收入的10%作为学费;$150,000美元以上的家庭,支付全额学费。

况且,每个美国人在申请大学时都可以向政府申请学生无息贷款,在就读期间贷款无需偿还,直到毕业后找到工作有了收入后才须根据情况开始偿还。

从一方面来看,美国高等教育的费用确实很贵,贵得离谱;但另一方面来看,美国的高等教育又几乎可以是免费的,而这更是离谱。事实上,在美国,不仅中小学是高等教育已经不存在贫富差别,贫穷已经不能成为任何美国人不能上大学的借口。

如果这不是教育天堂,还有什么是呢?如果这不是我孩子成长的梦乡,还有什么是呢?有哪一个父母不希望自己的子女在这样的条件和环境中受高等教育?有哪个国家不希望有如此合理公平的教育体制?

但是这样的体制,怎么又出现在美国呢?……他们究竟怎么会想出这样的体制来的呢?

美国大学对个人教育“放任自流”的“随便”态度令我们这些以考试为“天命”和“己任”的中国留学生既欣赏又吃惊。学生可以“任意”转学、转系、换专业、选课、试课、退课;他们可以自由地退学、随时回来再续学、可以慢慢地读,读他十年,也可以快快地读,一年就读完,都可以,反正是学分制。

这是美国高等教育的自由和开放性。当然美国教育十分现实并相当注重实效,它的职业导向是众所皆知的。

在文学领域“潇洒”了一年之后,我也开始考虑起毕业后可以找什么工作。中国同学都很现实,不是学电脑、电子工程,就是学商务管理或大众媒体,便于毕业后找工作,拿绿卡。他们都劝我转系,改专业。他们觉得我太“学究气”,出国还修什么文学?,能找工作吗?能拿到绿卡吗?一点都不切实际。在他们眼里,我就像是一个“稀有动物”,孤零零地游荡在外国文学丛林中,“濒临绝种”。

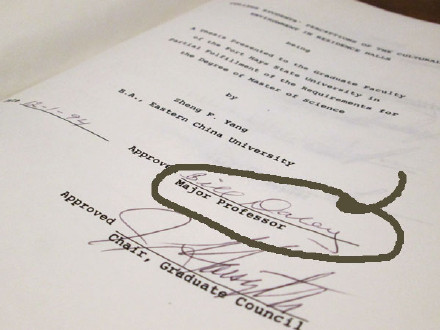

我从浪漫主义者,变成了现实主义者。仗着美国对教育“随随便便”的自由开放体制,我不费吹灰之力就转到了心理学专业——主修辅导心理学,副修高等教育心理学。唯一的要求就是要考GRE——研究生资格考试。

在转心理学专业后的第一堂课,我就发现班上出现了一位台湾同学。我喜出望外。在英文系的整整一年时间里,我班上从来没有一个中国或“外国”同学。

可是从下一堂课开始,那位台湾同学就不见了。后来在校园碰到他时,他说,那门课太难了,已经退掉选其它课了。

试用试用,太难就退?也太随便了吧?这像是大学吗?

不久我修了两门更难的课,一门是“心理学理论”,另一门是“心理统计学”。

这两门课都由心理学的系主任Dr. Daily上课,我叫他“戴笠博士”。这是一位不修边幅的老“学究”,一个“糟”老头。高耸的肩膀使他显得有点驼背。他说话口音很重,有些含糊不清。这对我“蹩脚”的英文水平显然是雪上加霜。

“心理学理论”开课第一天,戴笠博士晚上六点半准时出现在教室门口。我注意到他两手空空漫步走进教室。在对同学们严严地审视一番之后,他操着混浊厚重的口音开始上课。

一讲就是一个半小时。没喘一口气,没喝一口水,没坐一下,没写黑板,没翻书,没发讲义,没有作业……什么都没有,只有他那含混不清的声音。

然后休息10分钟。

休息时间他在教室走廊上度步时,我上前问他:“戴笠博士,我们有没有课程安排表和大纲?”

他看着我,古怪地笑了笑,反问道:“大纲?我从来不用大纲。为什么要大纲呢?……你的英文讲得不错啊。”

“谢谢,我正在学习……因为我想知道什么时候考试。”我有点摸不着头脑,没有大纲和安排这课怎么上啊?考试怎么准备呢?

“噢,大纲,唔,大纲,让我回去找找,也许在我的办公室哪个角落我还可以找到十五年前的大纲吧,看看你能不能用。”他又露出了他那令人琢磨不定的笑容。

我望着他,呆在那里,不知所措。有谁见过这样“不负责任”、“不严肃”、“神志糊之”的教授?还是系主任呢!我不知道是他玩笑开过头了,还是我太严肃认真了。我不知道说什么好。

他看着我一副茫然纠结的样子,就稍稍严肃了一些,认真地对我说:“真的没有大纲。不过你有问题,可以随时到我办公室来找我。”

就这样,我想做一个“三好学生”,却碰了一鼻子的灰。

10分钟休息之后,戴笠博士又继续了一个半小时“懵懵懂懂”的“演讲”。

我大概只听懂百分之三十。自小学以来,这大概是我在课堂上最糟糕的一天,像是一个噩梦!因为这次我是“自费”的,付的还是美金!

每个礼拜三晚上六点半到九点半,三个小时的“心理学理论”课都是这个样子——滔滔不绝、“语无伦次”的“一言堂”。

我思前想后,唯一的出路,只能是回家拼命“攻读”那本800多页厚的“心理学理论”课本,拿出我自学高考和托福考试练就的一身“看家本领”。

第三个礼拜,课间休息时,我一人坐在教室的后排翻看着教科书。坐在前排有几位女同学看我一个人坐在那里,大概觉得好奇,就回过头来问我:“你课上得怎么样?听得懂吗?”

我回答说:“听不大懂。”

她们互相看了看,都笑了。一个叫贝蒂(Beatty)的同学说:“是啊,我们在想啊,我们都听不懂,觉得没法上这堂课,这个老外同学怎么会一直傻傻地坐在这里,他听得懂吗?”

贝蒂是中学老师,住在180公里之外,她每周三开车一个半小时来这里上这堂课。同学们都听不大懂戴笠博士的口音,又没有大纲和讲课辅助材料,所以就组织起来,先由贝蒂在课堂上负责录音,随后再由贝蒂和另一同学凯西(Cathy)记录打字,整理成稿后再去复印,然后分发同学们人手一份。

贝蒂告诉我,她每次9:30下课后在一个半小时回家的路上,再听“半遍”上课录音,加深印象。回到家之后,再化三到五个小时打字整理复印。

贝蒂带着同情和怜悯的眼神看着我,问:“你想不想也要一份?我们每个礼拜都会有一份?”

我听了心里很感动,真想欢呼雀跃起来。原来这些美国同学一直在关注着我,如此自然地想要帮助我。他们不仅有独立精神,团队精神,也有助人为乐的“共产主义”精神。

我上的戴笠教授的另一门课是“心理统计学”。统计学是心理学研究的重要工具之一。对于理科,一般美国人都会“谈虎色变”。统计学涉及数学概念和计算,所以这门课对他们来说很是头疼。

我还算喜欢数学,虽然我的数学与我文科相比差很多,不过统计学所涉及的数学概念和计算公式还算在我能力范围之内。因此我得以帮助班上的美国同学,尤其是贝蒂。她很兴奋,因为她是英文老师,数学不是太好,所有难题都来问我。她在班上一直“吹捧”我,使我在班上几乎成了解题“明星”。最后连戴笠博士都对我另眼相看,常常叫我在班上辅导同学们做题目。

就象世界人生,有人欢笑有人愁,大学生活也是既有欢乐,也有“苦难”。

在“心理统计学”课上,一位憨厚的美国男同学主动坐到我的旁边,他叫肯尼(Ken)。我在戴笠博士的“心理学理论”课上就认识他。那门课他上了两次就退课了。

肯尼悄悄问我,课上得怎么样。

我说,“还可以,就是戴笠博士的口音不大容易听懂。”

他看戴笠博士不在教室,就悄悄对我说:“我现在就在等戴笠博士什么时候退休。”

“退休?为什么?他要退休了吗?”我很好奇。

“他这么老,大概有八十了吧?应该这两年就会退休。你看他走路都摇摇摆摆的。”

“是吗?你为什么要等他退休呢?”

“因为他一退休,我就可以毕业啦。”

“……?”

“他让我这堂课两次不及格!还有那门理论课,我也上了两次,都没过。更要命的是,他是硕士毕业论文的导师,每个学生毕业都要通过他。我听说,很多学生被他卡在那里,好几年都不能毕业。他可真坏!我想,如果他死了就好了!他怎么老不死啊?”

“啊?……”

“不过他是堪萨斯州大学中最有名的心理学教授之一,所以没人敢动他,他一个人说了算……”

我听得心惊肉跳,又实在忍俊不禁。肯尼同学真是憨厚可爱,连这种“心里话”都会跟我这个结识不久的“老外”乱说。

这次,肯尼坚持了三堂课之后,还是“失踪”了。

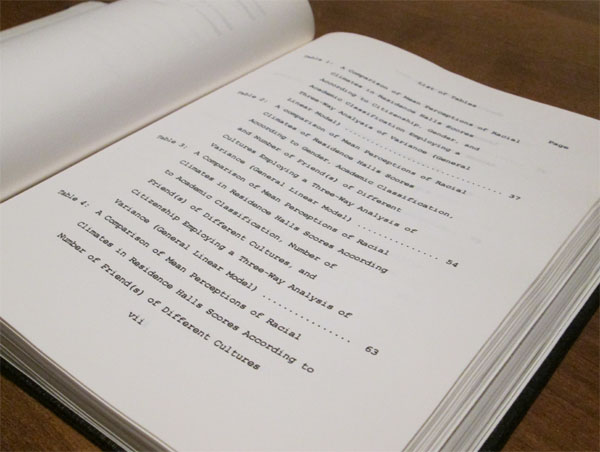

由于经济上的考量,我原打算以最慢的速度“拖完”大学,在1995年化一个、甚至两个学期慢慢做毕业论文,使我可以全力打工,赚点钱,同时又可以找工作。1994年九、十月间,我忽然在加州有一个工作机会。于是我改变了想法,希望在十二月底尽快完成论文,结束学业。

这意味着,我必须在两个月的时间内完成论文和论文答辩。

我去找戴笠博士。我在他的办公室认真地向他提出了我的“迫切请求”和理由。

他沉默地看着我好半天,对我的“请求”面无表情地咕噜了一声:“不可能!”

“不可能?怎么会不可能?我会全力以赴的。”

他看我一副“执迷不悟”的模样,不得不开始慢慢向我解释:

“你看,一般来说,做论文需要在一个学期之前就得到论文导师的同意才能开始准备。你需要经过讨论来确定论文课目和研究课题,课题的相关性和可行性,课题研究的方法和数据收集的范围、渠道和方式,数据统计和计算的程序,论文写作的规则和要求,论文答辩的准备……等等。还有,我并非只有你一个学生,我一周只能与你坐下来讨论一次……,你看,你还有多少时间?……

“我的研究生做毕业论文平均需要六到八个月时间,最长的用了两年时间。你知道贝蒂,她也在做论文,她已经花了半年时间准备和收集数据,现在已经在准备开始写,她会用一年时间完成……况且,你又是一个外国学生,你还有很多挑战!……”

这下完了,我的希望似乎完全破灭了。

“但是,我……”

“不过,一切最终取决于你自己。这样吧,你回去再好好想想,下个礼拜你来见我,看看我能为你做些什么吧。”

我走出戴笠博士的办公室时,心中一片茫然。

但是我没有很多时间去“茫然”。我必须立即行动,死马也要当作活马医。至少我有一个礼拜的时间把“老母鸡变鸭”。戴笠博士已经无意中向我“透露”了不少“线索”,我要好好地迎接“挑战”,“给他一点颜色看看”。

一个礼拜之后,我再去见戴笠博士。我带着这一个礼拜“突击”出来的论文题目和研究课题、针对课题研究所需的包括时间、地点和对象的数据收集方案、我论文的思路“大纲”以及我准备在论文中引用的一系列心理学专著及专文的清单,我还准备了具体的论文写作进程表——我的重点是,这一切要在两个月内完成,而我在一个礼拜就完成了一半——思路和架构。

戴笠博士低着头,一声不吭地翻看着我层层叠叠的“论文规划”,面无表情地沉思着……终于,他抬起头来,对我说:“你下个礼拜再来见我。就这样去做吧,照着你说的去做!”

我长长地喘了一口气,终于放下了过去一个礼拜悬在心中的大石头。

我回家立即行动,发动了唯一可以发动的“革命群众”——秋玲,协助我进行问卷调查和收集资料的工作,然后帮助我整理文字和打字……

我每个礼拜去见戴笠博士一次,向他汇报课题研究和论文写作的进度。渐渐地,他开始漫不经心起来,常常问我一些与论文毫不相关的事来,比如,中国的红酒与古董,文革和毛泽东,等等。

戴笠博士以其渊博的学识和效率极高的专业指导,帮助我在六个星期内就将论文基本定稿。然后,艰难的论文答辩也在十一月底顺利通过。我和戴笠博士也成了莫逆之交。

1994年12月10日离开学校之前,我前去戴笠博士的办公室向他告别。他十分高兴,也有些感慨。他动情地对我说:“除了你,我还从来没有允许过任何一个学生这么快就完成论文。你是我所有学生中最优秀的一位——不光是外国学生,而是所有学生——包括美国学生!”

这是我在海斯堡州立大学所得到的最好的鼓励和奖赏!回想从第一堂理论课上与戴笠博士的第一次交往,到我完成毕业论文过程中与他建立的莫逆之交,我对我在美国大学竟有如此奇特的体验实在感到惊讶和稀奇!对美国大学自由开放的环境和体制,对教学和学术研究认真严谨的氛围,对老师极富人性化的教授和指导印象深刻,心存无限的感恩。

当然,我也一直好奇戴笠博士的实际年龄,因为我一直没有忘记肯尼同学那个奇怪的咒诅。

2004年,我考虑申读博士学位,我想到了戴笠博士。他是我理所当然的博士学位推荐人。我打电话给他,他竟立即回了我的电话。他说他一直在想着我,他一口答应为我写推荐信。

我当然是悲喜交加,喜的是戴笠博士依然健在,对我也仍然记忆犹新;悲的也是戴笠博士依然健在,我的肯尼同学大概在海斯堡州大仍然毕业无望。

应该欣慰的是,美国自由、开放、“随便”和几乎“免费”的高等教育,应该不会对任何人大门紧闭,应该不会让任何希望学习和受教育的人走投无路。

肯尼同学也一定会柳暗花明,前程远大。