几乎可以肯定地说,所有来自中国大陆的文化人或所谓知识分子,凡读过雨果的小说《九三年》都会感到相当的困惑。困惑的原因并非雨果耍了什么花招使人读不懂他的作品,而是因为我们都已被教育成了法国大革命的接班人,我们的思想观念几乎完全被法国大革命所掀起的唯物主义思想和共产主义意识形态的狂风巨浪所吞噬,以致我们对雨果在小说所描述的不符合我们荒诞的“政治标准”的历史事实失去了最基本的判断力:究竟雨果本人是支持还是反对法国大革命?究竟《九三年》是在谴责大革命、歌颂保皇派及其传统制度和价值,还是反过来,歌颂大革命、谴责保皇派?或者离开雨果本人而言,纯粹就《九三年》的历史性描述而言,我们应该如何看待和评判法国大革命?

《九三年》与《巴黎圣母院》和《悲惨世界》齐名,是雨果最后一部长篇小说。小说叙述了从1789年开始的法国大革命及其所导致的1793年的内战期间,率领大革命共和军的青年指挥官戈万、充满仇恨冷酷的大革命特派委员西穆尔丹(政委)、以及拥护国王领导农民叛军的朗德纳克侯爵之间个人、家族和信仰理念的生死较量,通过雨果自己对大革命的思考,向我们展示了人类良心在信仰传统与自我进步的较量与冲突中的沉沦和升华。

戈万是朗德纳克侯爵的侄子,这位年轻有为的前贵族充满着革命理想,是一位具有军事才略的革命家。他正率领大军平定他叔父朗德纳克侯爵在旺代地区发动的农民叛乱。在一场决定性的围剿战中,已经脱离险境的朗德纳克,为了拯救三位即将被火海吞嗜的幼小生命,奋不顾身,重入虎穴,救出了孩子们。年过八旬的他因此被共和军捕获,投入了大牢,第二天将被送上断头台。

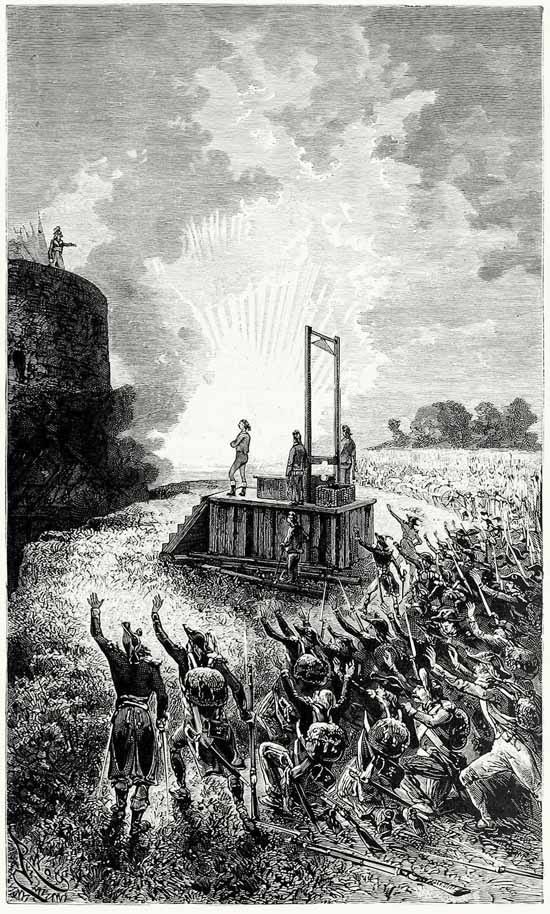

戈万亲眼目睹了这位他正在倾全力消灭的大革命的头号敌人,竟然为了几个与他无关的幼小生命而舍身忘我,展现了他想像中的大革命为之奋斗的理想人性。在经历了极度痛苦的思想斗争之后,戈万从牢中放走了朗德纳克侯爵,也因此,他将自己送上了断头台。下达处死戈万司令官的正是那位大革命的象征、铁面无私、握有生杀大权的“政委”、也是戈万孩童时代的家庭教师西穆尔丹。而在戈万被砍头之后,西穆尔丹也开枪自尽了。小说在此嘎然而止。

就这样,小说中代表大革命的两位主人公——卓有才华的年轻军事领袖戈万最终自己享受了大革命的产物——断头台的铡刀;大革命最坚定的“特派员”西穆尔丹为自己的革命决定自杀;而最坚定反对大革命的八十老翁朗德纳克侯爵却像英雄般地走出牢狱,自由地活了下来,继续他的反抗,继续他的传统,继续他的荣誉历史。小说以这样的结局告终,是不是有些过于意味深长?是不是让那些热衷于大革命的人够喝一壶?足以使他们抓耳挠腮半天才能编出一套“假新闻”来为大革命包装,忽悠那些吃瓜群众?

如果加上雨果对罗伯斯庇尔、丹东马拉在孔雀街小酒馆的对话和心理描述,这些在戈万和西穆尔丹死亡前后不到一年也先后都被“自己人”砍头杀害的“大革命家”,他们的病态和神经质、他们恶意的狂傲与刻薄、他们彼此咒诅般的勾心斗角,在在都预示着大革命及其直接后代共产主义是该隐与来自地狱魔鬼的不二同盟。 《九三年》中所描述的法国大革命那些最著名的人物,会让所有熟悉之后共产历史的21世纪的人们立刻想起他们的孝子贤孙来:彼此暗中谋杀的斯大林、托洛茨基、布哈林;阳奉阴违明争暗斗彼此残杀的毛泽东、刘少奇和林彪。

与之相对立,小说以相当的篇幅描述了朗德纳克侯爵具有传统精神的贵族品性:沉着坚毅、视死如归,注重荣誉、持守原则,对穷人慷慨大度。侯爵朗德纳克最后不惜牺牲自己生命拯救孩子的行为,不能不令人想起主耶稣震憾人类历史的教导:“凡为我失丧生命的,将要得着生命。”

如果再从世界走向的角度来思考《九三年》的话,我们就会看到:先于法国大革命的英国荣光革命和美国革命在精神上一脉相承,基本保持了英国传统的政治体制、公共法和基督教信仰传统,最终形成了当今自由世界阵营;而以摧毁一切现有传统体制的法国大革命,则在精神上催生了更具破坏力的共产主义阵营,在过去两个世纪以来给人类带来了前所未有的灾难,这是一个不争的历史事实。而这真正应验了圣经贯彻始终的断语:人犯罪之后,所行的都是恶,而在这个罪恶世界里,除了上帝的拯救,人是无法依靠自己的理性和理想拯救自己,走向光明美好的明天。从法国大革命开始的过去两百多年来史无前例的全球化大革命和共产主义理想运动充分证明了这一点。

特别值得一提的是,《九三年》中有这样一幕:那三个后来被朗德纳克侯爵拯救的天真可爱的孩子,以玩耍的态度一页一页撕碎并最终彻底毁坏了价值连城的历史艺术瑰宝“巴多罗买(拿但业)伪福音书”。很显然,雨果认为,这几个破坏传统信仰的“暴徒”很无知,也很天真烂漫。但其实这也反映了雨果自己的天真。事实上,雨果是以这个隐喻来暗示一个历史性事件对法国法国大革命的直接影响,那就是发生在1752年由罗马天主教的皇室阴谋策划的对法国加尔文改革宗的胡格诺派信徒惨无人道的宗教大屠杀。这场惨绝人寰的反宗教改革的暴行,是在梵蒂冈的天特会议之后发生的,是罗马天主教策划开始长达一个世纪对新教改革发动战争的序幕。雨果通过这三个无知的小孩对罗马天主教暴行的批判是显而易见的,虽然他的批判十分隐晦暧昧。无论如何,在巴多罗买大屠杀两百年之后发生的法国大革命对整个法国皇室和天主教体系毁灭性的屠杀,也可以看作是对法国的天主教皇室当年对胡格诺派杀戮的一种历史性审判。

雨果对大革命的批判在小说中溢于言表,对传统信仰和社会秩序遭受大革命无尽涤荡的反思、痛惜和感慨力透纸背。国内文学界对雨果的作品歪曲的评述当然是出于其党文化的政治需要,而西方的左派也是法国大革命和共产主义的孝子贤孙,他们在学术界、媒体和学校教育中有意无意地淡化甚至掩盖法国大革命血腥残暴、颠覆传统体制和基督教信仰所导致的人间灾难这一恐怖的历史事实。

《九三年》对我们今天的信仰、思想和政治现实有着振聋发聩的启迪作用。它至少最终向我们提出了这样一个简单问题,也是一个历史性的挑战:与英国的荣光革命和美国的独立革命保守了基督教信仰的历史性影响相比较,法国大革命除了高喊从基督教信仰窃取而来的“自由平等博爱”口号、除了发明将大革命虚幻的敌人法国国王和大革命自己的领袖代表罗伯斯比尔的头颅砍掉的、象征恐怖统治的断头台之外,究竟为人类历史带来什么有价值的东西?