疫情期间,我在重读雨果的《九三年》时,不知怎的,忽然想起了狄更斯的《双城记》。

那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年头,那是愚昧的年头;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是绝望的冬季……

《双城记》的开场白可能是所有小说中最经典、最令人难忘的名言,它反映了当年欧洲人对法国大革命的期盼和恐惧,狂喜和震怒,亢奋和失措。今天看来,这段开场白犹如所罗门的箴言和智慧书,描述了人类所有时代,当然也包括我们今天这个时代。

法国雨果,英国狄更斯,两个伟大国家的两位伟大作家,作为同时代人,他们各自都写了一部以近代史上最重大事件之一——法国大革命为背景的惊心动魄的小说,而且叙述的故事几乎也是相同的时间点——紧张诡异的1792-93年的法国(和英国)。狄更斯的《双城记》出版于1859年,雨果的《九三年》出版于1874年,都在法国大革命(始于1789年)七十年之后。

这引起了我特殊的兴趣。之前我怎么没想到这一点呢?

于是在读完《九三年》后,我又重读了《双城记》。

我是在安徽皖南的部队军营里开始读狄更斯和雨果的。在四年艰苦的军营生活中,我将每天午睡两小时的时间用来阅读从团部图书馆借来的外国经典作品,因为那是唯一在没有电灯的营房中光线充足又无人打扰的时间。

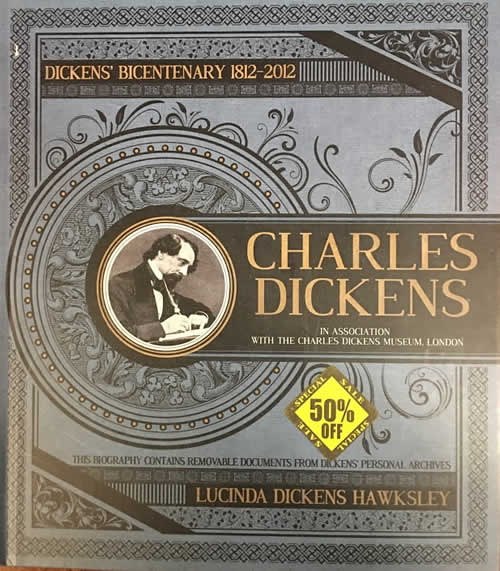

三年前我弟弟从上海来温哥华参加我大女儿的婚礼,我抽空带他去UBC的校园走走。我们一到校园就拐进了UBC书店。我们两人都喜欢逛书店。

我一进门就发现展示桌上摆放着一本奇特的大书,原来这是一本纪念狄更斯诞生200周年的精致专辑。我爱不释手地翻看着,有些忘乎所以。弟弟在一旁看我这副全神贯注的模样,二话不说就把这本店里唯一的一本买了下来。

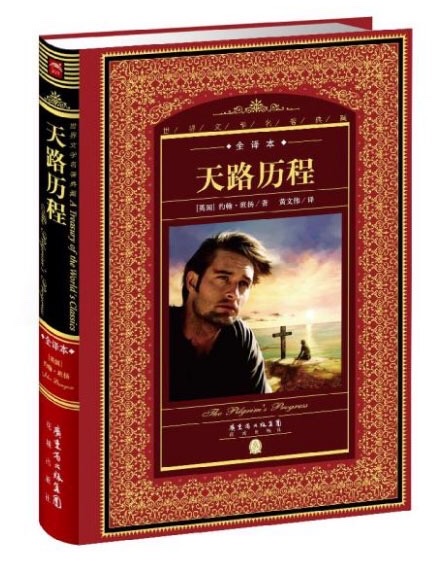

读狄更斯不需要理由,他是小说界的莎士比亚,这位英国伟大小说家对我一生的影响无以言喻。我向我孩子们推荐的第一本文学名著就是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。

雨果的《悲惨世界》对我的影响同样深刻,它直接影响了我信主的经历,也是我推荐给孩子们的第二部经典名著。

狄更斯和雨果,都是我的最爱,但在描述法国大革命这一里程碑事件中,在这一人类精神分道扬镳的巨大历史分水岭面前,他们的态度和认知究竟如何?他们两人究竟孰高孰低?在法国大革命二百年之后的今天,我们可以从他们两人的作品中学到什么新的功课呢?

我尝试着从故事情节、场景象征和人物描写三方面来看看这两位文学大师是如何向我们传递他们对法国大革命的思考和看法的。

一. 故事情节

《双城记》是狄更斯小说中故事最为惊险紧凑、情节最为跌宕起伏的一部,堪比大仲马的《基督山恩仇记》。故事从1775年(美国独立战争前夕)开始,描写了法国大革命(以下简称“大革命”)之前法国医生马内特在经历了18年巴士底监狱的铁窗生涯之后“复活”来到了伦敦,马内特医生的女儿露茜与法国贵族之后查尔斯·达奈尔在伦敦的爱情和婚姻,1792年大革命期间达奈尔前往法国出生入死的经历,最后英国律师西德尼·卡尔顿为了爱露西而自我献身、走上绞刑架的故事。

达奈尔是法国人,被诬告为间谍,却在伦敦法院被陪审团宣告无罪。他岳父也是法国人,在法国被诬陷,却为此坐牢十八年。当达奈尔返回法国后,被共和军逮捕,大革命法庭不经传统司法程序就判了他死刑。之后虽暂时获释,却再一次被暴民抓捕,再一次被判死刑,但他们最终都靠着英国银行家和律师的帮助甚至自我牺牲而被拯救,这样的情节安排十分耐人寻味。

虽然《双城记》对1775年之后英法两国政治现状的描述似乎并没有什么本质不同,但他笔下的主人公达奈尔在英法两国天壤之别的遭遇多少显示了这一点:英法两国保障私有财产和人权的不同司法体制,是导致法国出现大革命而英国不会出现的重要原因。

罗瑞代表台尔森银行对马内特医生的帮助使他得以”复活”,无私地向他女儿露茜及其丈夫达奈尔提供长期真诚的帮助,以及最终律师查尔斯卡尔顿因为对露茜的爱而甘愿替代达奈尔走上断头台的壮举,令人想起基督对世人的关爱,在十字架上为世人赎罪的牺牲,这是《双城记》隐喻的基督信仰主题。

雨果《九三年》的故事情节同样引人入胜。小说通过大革命委员会特派员西莫尔丹督战共和军前线司令戈万,镇压保皇党将军朗格纳特率领农民军反对大革命的军事起义,气势恢宏地再现了1793年法国大革命惊心动魄的历史。

《九三年》反映了这样两方面的现实和思想冲突:一方面,朗格纳特老将军所代表的法国保守信仰历史传统与大革命“特派员”西莫尔丹和共和军司令戈万所代表的推翻一切传统信仰和历史的大革命思想形成了尖锐的冲突;另一方面,在大革命内部,铁面无私的西莫尔丹特派员与存有怜悯之心的共和军司令戈万也存在着对立,这种对立是大革命的反人性无情原则与人类良心的较量。小说最终的结局是,郎格纳特走出了牢狱,自由地生存下去,历史传统获得了胜利;而代表大革命未来的戈万却被革命判了死刑,人类良心被押上了断头台。当良心被杀之后,西莫尔丹也以自杀了结,无情的火焰也吞噬了无情。

两部小说的故事情节都体现了作者对大革命深层次的思考,都真实地描述了大革命对人类所造成的恐怖和毁灭性的灾难。相比较而言,《九三年》注重于对大革命内在矛盾和冲突的思考,反映了雨果对大革命的幻想与纠结、对人性的洞察和迷茫、对基督教信仰传统的执着与挣扎;而《双城记》则是狄更斯对法国大革命毫不留情的批判,并且暗示,法国大革命没有出路,人类唯有靠来自基督的拯救。

毫无疑问,狄更斯是从英国的角度、也就是从外部来看待法国大革命的。英国与法国在大革命前除了人文地理和历史上的不同之外,最重要的区别就是:英国是新教国家,建立起了以大宪章为基础、公共法为架构的君主立宪制;而法国则仍然是天主教传统君主制国家。而正是两国在信仰和法律精神上的这些基督教之外的中国人不容易区分的“细微”的信仰上的差别,使英法两国之后的历史走向几乎是南辕北辙。

两部小说的故事情节印证了这样一个历史事实:在否定自己悠久的信仰道德和历史传统之后,法国剩下的只能是无休止的彼此争斗和自相残杀;而坚持古老传统信仰的英国却往往能够在人间暴政的黑暗中射出一线“复活”的曙光,咏唱一曲犹如基督在十字架上牺牲之爱的感人颂歌。

二. 场景象征

狄更斯在《双城记》中将大革命前夕的法国人心比喻为一个被紧箍着的“酒桶”,将法国比喻为一个酒馆;而将英国比喻为法院和银行——法治和拥有私有财产的人权的象征。

法国盛产红酒,但也因此成为其民心享乐和奢侈放荡的象征,法国人自命不凡地认为这是纵情浪漫。但在狄更斯看来,酒虽然暂时装在酒桶里,但一旦装着使人醉迷之酒的桶散架了,一切就都完了:

一个大酒桶的桶箍意外地散开,酒桶躺在酒馆门外的石头上,像核桃壳一样碎开了……附近的人都停止了工作和游荡,来抢酒喝。路上的石头原很粗糙,锋芒毕露,叫人以为是有意设计来弄瘸靠近它的生物的,此时却变成了一个个小酒洼……

狄更斯同时将法国社会比喻为巴黎郊外圣安托万街头一个混乱蹩脚、猩红肮脏的酒店。酒桶出了问题,整个街区和酒店都“醉”成一团:

酒是红酒;它染红了的是巴黎近郊圣安托万的一条窄街,也染红了很多双手,很多张脸,很多双赤足,很多双木屐。锯木柴的手在柴块上留下了红印;用酒喂过婴儿的妇女的额头也染上了她重新裹上的头巾的红印。贪婪的吮吸过酒桶板的人嘴角画上了道道,把他画成了老虎。有一个调皮的高个儿也变成了老虎。他那顶像个长口袋的脏睡帽只有小部分戴在头上,此时竟用手指蘸着和了泥的酒渣在墙上写了一个字:血。

狄更斯将酒象征为血——暗示法国大革命的血腥残暴。在狄更斯的眼中,法国人在信仰生活方面的随波逐流,精神层面的醉生梦死,社会道德的堕落放荡,使得街头充满着暴力和不公,人们心中充满着仇恨,就像一个勉强被紧箍着的酒桶一样,而这一切都预示着一个毁灭性风暴的来临:

他写的那东西在街面的石板上流淌并溅满居民身上的日子马上就要来了。

当1789年大革命来到时,狄更斯笔下更是惊悚霹雳,字字见血:

一千七百八十九年七月中旬圣安托万震天动地的脚步声通过了巴黎市街……德伐日酒店门前跌破了酒桶多年之后,那些脚步一旦染成红色是很难洗净的。

圣安托万执行他那可怕设想的时刻到了。他要把人当作街灯一样挂起来,表现自己能够成为什么样的人,能干出什么样的事。圣安托万的血液沸腾了,暴虐与铁腕统治的血溅洒出来,溅在要塞总监尸体横陈的市政厅台阶上,溅在德伐日太太的鞋底上——为了把尸体砍作几块,她曾用脚踩在尸体上……

黑色的气势汹汹的海涛,浪涛与浪涛间的破坏性的升腾与撞击,那撞击的深度那时还无法估量,其强力也还没有人知道。激烈地震荡着的毫不内疚的人的海洋,复仇的呼号,经过苦难的熔炉锻炼得僵硬的脸,在那脸上怜悯再也留不下痕迹…… 人潮的面孔上活跃着各种各样狰狞的和狂怒的表情……

这样的描述不仅具有历史的真实性,而且具有圣经先知的预言性。因为法国大革命后180年,在中国大陆又一次刮起了类似毁灭人类的血腥风暴——文化大革命,这场几乎摧毁中华民族的革命具有与法国大革命相同的特征。

相对于法国的酒馆、街头和监狱,狄更斯通过对英国“落后”、“繁琐”的法院以及“陈旧”、“古板”的银行的描述,反而令人深思地暗示了与法国不同的英国“古板”的法治传统和私有财产权所代表的个人权利才真正界定着人类文明,才有可能防止和避免类似大革命那样对人类的全面性毁灭。

狄更斯是这样描述伦敦法学会“大门旁”的台尔森银行的:

伦敦法学会大门旁的台尔森银行即使在一千七百八十年也已是个老式的地方。它很窄小,很阴暗,很丑陋,很不方便 …银行的股东们却以它的不方便为骄傲。他们甚至夸耀它的这些突出特点,他们说台尔森银行用不着宽敞,用不着光线,用不着花里胡哨,诺克公司可能需要,斯努克兄弟公司可能需要,可是台尔森公司,谢谢上帝!……

若是有哪位董事的孩子打算改建台尔森银行,他就会被剥夺继承权。在这个问题上,台尔森银行倒是跟国家如出一辙。国家总是剥夺提出修改法律和习俗的儿子们的继承权,因为法律和风俗正是因为它们长期令人深恶痛绝而尤其可敬的。

其结果便是台尔森银行的不方便反倒是它一种完美的成就。

台尔森银行就在法学院的大门旁,象征了私有财产与法律有着不可分割的紧密关系。狄更斯以其特有的幽默和讽刺口吻将老旧不变的台尔森银行所代表的英国传统,与酒桶爆裂红酒在街上四处流淌的圣安托万酒店的法国巴黎进行十分鲜明的对比。与充斥着豪华骄纵的贵族和满怀仇恨的平民的巴黎和圣安托万街头酒店相比,伦敦则是百年不变的银行和程序规则为王的法院的天下。

无独有偶,雨果在《九三年》中也描写了巴黎的一个“酒馆”,这就是著名的“孔雀街酒馆”,然而这却是罗伯斯庇尔、丹东和马拉这法国大革命的三巨头出入、密谋、彼此较量和谩骂的场所。

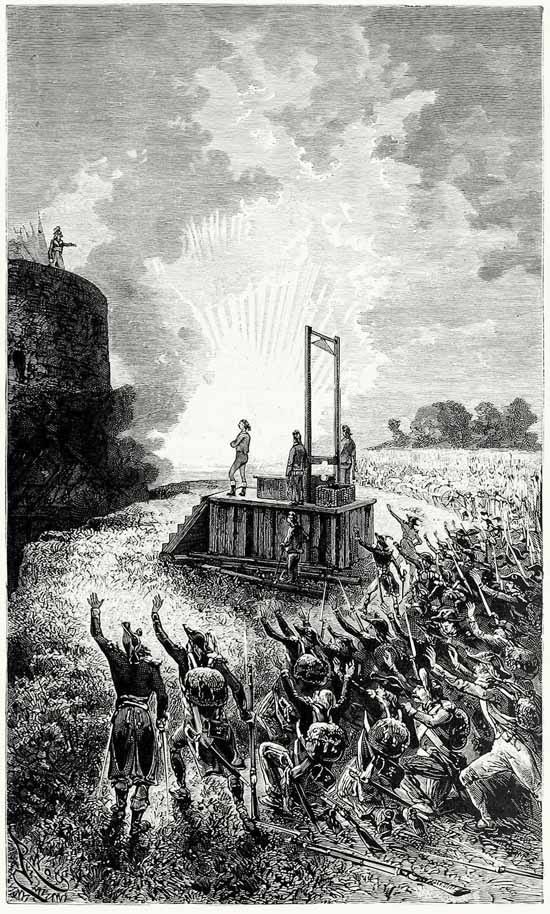

似乎是与狄更斯的象征性描写相呼应,雨果也在《九三年》中描写了一对象征,这就是以法国布列塔尼(法国的不列颠)肥沃的农地上矗立的古老的图尔格城堡象征法国悠久的传统信仰和历史,对决象征着大革命无情原则的“人类新发明”——断头台。

图尔格城堡是朗格纳特侯爵庄园内的城堡,他的侄孙戈万——现在的共和军司令就是在这个城堡长大的,而现在监督戈万的革命委员会特派员、当年的天主教教士西莫尔丹,也曾在这个城堡担任戈万的私人教师。无疑,图尔格古城堡代表着法国的信仰和历史传统。在这个城堡(传统)中,一方面是人类的信仰和文明——图格尔城堡内有一个珍藏欧洲基督教信仰文学艺术瑰宝《圣巴多罗买圣经》(后被三个孩子所毁)的图书馆;而另一方面,就像任何有人类居住的地方那样,城堡内也有着可怕的地窖监狱。

雨果对图尔格城堡的情感是矛盾和复杂的:

在……沟壑里矗立着一个怪物,图尔格——石怪物与木怪物相互呼应……当人手触及木头或石头时,木头或石头就不再是木头或石头,而是摘取了人的某些东西。一座建筑代表一种理论,一部机器代表一种思想……

图尔格就是过去的必然结果,这个过去就是巴黎的巴士底狱、英国的伦敦塔、德国的施皮尔伯格狱、西班牙的埃斯科里亚尔宫、莫斯科的克里姆林宫、罗马的圣天使官。

而雨果对断头台的描写几乎也是古怪和冷漠的:

……东方开始发白。与此同时,在图尔格高原,富热尔森林上方,出现了一个令人吃惊、一动不动、连小鸟也感到陌生的怪物。

它是在夜间放在那里的。与其说它是建起来的,不如说它是竖起来的。远远看去,它是一些僵硬的直线,很像希伯来文字母或者属于古代谜语的埃及象形文字。

它引起的头一个念头就是它毫无用处。它竖立在开花的欧石南丛中,是做什么用的呢,人们打了一个寒战。这是由四根木桩搭成的一个台子。在台子的一端,直直地竖着两根高高的柱子,顶端由一根横梁相连。两根柱子中间悬着一个三角形的东西,它在清晨蓝天的衬托下显得发黑。台子的另一端有一个梯子。在柱子中间三角物的下方有一个像壁板的东西,它是由两块活动木板组成,拼在一起时就形成一个人颈粗细的圆洞。壁板的上半部可以在槽沟里滑动,或上升或下降。拼合成颈圈的这两个新月形木板现在是分开的。在悬着三角物的那两根柱子底端有一块可以摆动的木板,看上去像摇板。木板旁有一个长筐,在它前面,在台子的另一端,在两根柱子中间,有一个方筐。它漆成红色。所有这些东西都是木制的,只有三角物是铁的。人们可以感到它是由人制造的,因为它那么丑陋、平庸、渺小,但它体积庞大,大概是幽灵搬来的吧。

这个奇形怪状的庞然大物就是断头台。

当古老城堡面对着可怕的断头台,雨果似乎也有着与古堡一样想要逃避却无法逃避的惊恐心理,对未来不知所措:

图尔格城堡面对可怕的断头台似乎有几分惊慌,好像是恐惧。石头的庞然大物既庄严又可耻,但是带三角物的那块木板更糟。衰亡中的天上权力与新生的人间权力都令人畏惧。罪恶的历史在观看伸张正义的历史。旧日的暴力在与今日的暴力作较量。

……它可憎而美丽,它已死去,但充满了令人畏惧的已逝世纪的晕眩,它正瞧着可怕的现在时刻的到来。昨日在今日面前颤抖;旧日的残忍面对并忍受着今日的恐怖……

图尔格凝聚了一千五百年的时间,中世纪、诸侯、采地、封建;断头台凝聚了一年,即九三年,而这一年在与一千五百年抗衡。

图尔格代表君主制,断头台代表革命。

这是悲剧性的对抗。

然而历史告诉我们,巴士底狱并不完全等同于英国的伦敦塔、莫斯科的克里姆林宫和罗马的圣天使官,巴士底已经不复存在,但伦敦塔依然矗立。历史的黑暗并不等同于黑暗就是全部历史。否定历史的断头台并没有给人类带来任何新的进步、创造和希望,却使人类文明的古老城堡遭致毁灭。

真正的悲剧是,一个本来有信仰的民族,一旦公开反对上帝就失去了灵魂和方向,就开始摧毁一切现有的秩序,从此一蹶不振。法国从一个曾经是欧洲最强大的国家持续堕落为今天一个二流国家,其原因要到大革命中去找。

雨果以及当时众多思想文学家,虽然看到了断头台所代表的人性之恶,却仍对大革命的结果抱有幻想,事实上这是对圣经对人类罪恶警告的不信,很大程度上也是历史上天主教腐败堕落的影响和结果,而这是真正的悲剧所在。无论雨果在人性方面有多么深刻的洞见,也不如狄更斯指出大革命对人类带来灾难性影响那样具有先知性。当然这种独特的英国式的远见,政治家埃德蒙伯克有比狄更斯更为精辟和全面的阐述。

三. 人物描写

《九三年》的人物描写极为生动,相当有深度,雨果将自己对大革命的思考都融入于人物描写和他们精彩的对话中。尤其是雨果对大革命领袖们的描述,十分精彩。这些发起史无前例的法国大革命的“革命家”在精神层面上并不比狄更斯在《双城记》中所描写的那些吮吸街头石板地上流淌的红酒的贩夫走卒更好:

“至于你,罗伯斯比尔,你是温和派,但这也没有用。你擦脂抹粉,衣服笔挺,头发卷卷的,很是讲究,你洋洋得意,傲慢不驯,但你照样会在格雷夫广场被处死。就等将来被五马分尸了。”马拉说。

“你是科布伦茨亡命贵族的应声虫!”罗伯斯比尔咬着牙说。

丹东说:“六千年以来该隐就藏在仇恨里,就像癞蛤蟆藏在石头里一样。现在石头裂开,该隐跳到人间来了,这就是马拉。”

雨果的历史性描写使我想起了斯大林、布哈林和托洛斯基,想起了毛泽东、张国焘、高岗、刘少奇和林彪。

而雨果的文学天才在描写朗格纳特侯爵、戈万及西莫尔丹之间复杂、紧张而微妙的关系以及他们的思想交锋中更是表现得淋漓尽致,扣人心弦。

从某种意义上来讲,戈万是雨果心目中最理想的人物。戈万不仅年轻勇敢、足智多谋,而且充满崇高的理想和宽容怜悯之情,而这反而注定了他成为大革命的悲剧人物。在大革命的背景下,戈万成了一个内在自相矛盾的人物。

戈万是共和派,他相信绝对性……但在革命的绝对性之上,是人性的绝对性。

一旦他发现自己陷于这个无法调节的矛盾之后,他再也无法生存下去了。当戈万目睹大革命万恶不赦的敌人朗德纳克竟在图尔格城堡不惜牺牲自己性命拯救孩子的英雄举措之后,他重新发现了人性的善,发现了自己的良心,而这与他正在进行无情杀戮所必须服从的大革命原则完全是背道而驰的:

从魔鬼中走出了英雄;不止是英雄,是人;不止是灵魂,是心。朗特纳克的善良像霹雳一样击中了他!……难道,戈万将匍匐在无情的旧车辙中,而朗特纳克却将升入崇高去追逐奇遇?

朗德纳克的行为使戈万陷入了思想矛盾和良心不安的万丈深渊,他直到最终还是相信大革命的野蛮行径是达到大革命号称所要达到的“自由平等博爱”的途径。戈万临刑前在牢中对他幼年的老师、判处他上断头台的特派员西莫尔丹说:

“(大革命)…在野蛮的脚手架(断头台)下,正在建立一座文明殿堂。”

而西莫尔丹的回答是:

“是的,从暂时现象中将诞生最后的结果。最后的结果就是权利与义务、平均化、消灭偏差,在万人万物之上是那条笔笔直直的线—-法律。尊崇绝对性的共和国。”

于是戈万被自己的良心送上了断头台,而无情原则最终也以自杀了结:

戈万来到断头台脚下。他登上木台……他像一个幻影,他从未如此俊美……戈万站在这里,崇高而安详。阳光裹着他,仿佛使他身披荣光。

部队在抽泣,还有一阵叫喊声:“宽恕吧!宽恕吧!”……一位精兵指着断头台喊道:“能替代他吗?我来。”

这时从塔顶传来一个声音,它阴森而显得简捷低沉,但是所有的人都能听见:“执行法律!”

人们听出那斩钉截铁的语气。西穆尔丹开口了,军队打了个寒战……

于是他高呼:“共和国万岁!”

刽子手让他在摇板上躺平。他那可爱而高傲的头被卡进可耻的颈圈……

与此同时传来另一个响声。一声枪响与铡刀声相呼应。当戈万的头滚进筐里时,西穆尔丹对自己胸前开了一枪。血从他嘴里流出,他倒下死了。

于是后者的黑暗融于前者的光明之中….

而大革命的对象朗德纳克侯爵却在雨果笔下成为真正光彩照人的英雄。虽然雨果从大革命的角度对朗格纳特侯爵时有微词,但他却是一位真正性格刚毅、勇敢正直、有信仰、有责任感的古典豪侠。他在监狱中对戈万说:

“这里就有一位贵族,就是我。您好好看看,他是个怪人,他相信天主,相信传统,相信家庭,相信祖宗,相信父辈的典范,相信忠诚与正直,他对君主尽忠尽责,他尊重古老的法律,他相信美德与正义,……您总不至于要求我高呼自由、平等、博爱吧?这里原先是我家里的一间房,从前爵爷们将乡巴佬关在这里,现在却是乡巴佬将爵爷关在这里。这种幼稚无聊的事就叫作革命……

“在我们这个时代,人们做事轻率,革命像是荡妇……

“当初要是把伏尔泰吊死,送卢梭去服苦役,那么这一切就不会发生了!呵!文人是多大的祸害!”

代表大革命前途的年轻将军戈万走上了断头台,代表大革命精神的西莫尔丹自杀身亡,而代表法国传统信仰和历史的朗格纳特侯爵却奔向了自由。显然,雨果对大革命的态度是困惑彷徨的,而他的描述却是意味深长的。

与《九三年》的主人公所拥有的显赫地位相比,《双城记》光彩照人的主人公都是平民,无论是普通银行职员罗瑞还是不知名甚至有些“颓废”的律师卡尔顿,然而他们却是真正执着敬业、具有奉献精神、挺身而出、创造奇迹的英雄。

台尔森银行职员罗瑞,他的一生都在帮助遭难的马奈特医生全家,他奔赴法国拯救马奈特医生使他“复活”。之后他又在大革命的危难期间再度奔赴法国,在处理紧急危险的银行资产的同时,不顾自己的生命安危,全力以赴再一次将达奈尔和露茜夫妇从生命的险境中拯救出来。他从未将自己的英雄行为拔高到人类、人性和国家的高度,总是低调地强调这不过是他的“业务”:

“在我的业务生涯中我曾换过许多客户……我没有感情,我只是一部机器。”

然而这部“机器”的“业务”却往往是以极大的热情和勇气拯救和保护生命财产。当卡尔顿与罗瑞冒着生命危险商讨如何拯救达奈尔和露茜时,罗瑞丝毫没有“机器”的样子:

“……你是可以救他们的。”

“愿上天保佑我真能办到,卡尔顿!可是我怎么能救他们呢?”

“我来告诉你吧。这得要靠你了,你是最可靠的人。……你知道对断头台的牺牲品表示哀悼或是同情是杀头的罪名。你明白我的意思么?”

“我听得很认真,也很相信你的话。”

“你有钱,只要可以安排离开就能雇到交通工具。要以最快速度去海边。你已经做了准备要回英格兰几天。明天一大早把马车准备好,下午两点钟出发。”

“一定做好准备。”

“你心胸高贵,我不是说过你是最可靠的人么?”

我们从卡尔顿对罗瑞的盛赞可以悟出,英国的力量不仅来自以法律为基础的工商业体制,更来自以基督教信仰为源泉的绅士文化的人性魅力。

《双城记》最光彩照人的人物自然非律师西德尼·卡尔顿莫属。小说的高潮无疑是卡尔顿最后为了爱而做出惊人可怕但却高贵勇敢的牺牲。这几乎是《基督山恩仇记》反其道而行之的翻版:貌似达奈尔的卡尔顿潜入监狱,救出死囚犯达奈尔,自己替代他走上断头台,纯粹出于对露茜的爱。当然,这是一种不可思议的牺牲的爱。

在卡尔顿上断头台之前,卡尔顿与一位与他一同上断头台的姑娘有这样一段对话:

“你认为,”那一双无怨无尤、受得起委屈的眼睛噙满了泪水,嘴唇颤抖着张得略大了些,“我在一个更好的世界里等她,我相信在那儿你和我都会受到慈祥的关注。那时你认为我会感到等得太久么?”

“不可能。那儿没有时间,也没有烦恼。”

“你给了我很多安慰!我太无知了。我现在是不是该跟你吻别了?时间到了么?”

“到了。”

她吻吻他的嘴唇,他也吻吻她的嘴唇,两人彼此郑重地祝福。他松了手,那消瘦的手没有颤抖。在那无怨无尤的脸上只有甜蜜的光明的坚韧,没有别的。她在他前面一个——她去了……

“主说,复活在我,生命也在我,信仰我的人虽然死了,也必复活着;凡活着信仰我的人,必永远不死。”

……

“我现在已做的远比我所做过的一切都美好;我将获得的休息远比我所知道的一切都甜蜜。”

卡尔顿与姑娘在上断头台之前的对话不是对地狱的恐惧,而是对天堂的期盼。毋庸置疑,卡尔顿的勇气来自基督的爱。如果说雨果的英雄人物戈万在临死前仍然陷在对人性罪恶困惑和纠结的泥潭中无法解脱出来的话,那么狄更斯的英雄卡尔顿在上断头台时早已脱离了罪恶人性的束缚而在基督爱的天国展翅飞翔了。从这个意义上来说,雨果的大革命在断头台上杀出来的“新世界”,依然是魔鬼掌控的世界,是世俗之城,即魔鬼之城;而狄更斯笔下的人物已进入了“一个更美好的世界”,一个上帝的世界,那是上帝之城。

也许这是狄更斯以《双城记》为其作品标题的真正含义!