几乎没有什么发现比那些暴露了观念根源的发现更令人恼羞成怒。

——阿克顿勋爵(Lord Acton)

一. 左右之争的表象

如果不是川普在美国政坛上的横空出世,很多人可能不会像今天这样如梦初醒般地关注美国政坛上的“左”、“右”之争;如果不是奥巴马总统在非法移民、伊斯兰恐怖主义、种族对立、同性婚姻和性别定义等一系列政策问题上别出心裁、标新立异的“极左”行径,率直无忌的川普“总裁”大概也没有机会赢得美国众多既“沉默”又“愤怒”的“右翼”民众的广泛支持,出人意料地成为美国总统。

华人多数向来坚挺民主党,但在这次川普竟选总统期间,不少华人180度转向,踊跃挺川,支持共和党,表现出在美华人前所未有的参政议政的巨大热情,成为美国政治的一大景观。

过去一百年来(如果不是更久),中国大陆几乎是一个百分之百的“左派”世界。无论你自己觉得你有多么“右”,最终你都会发现,只要你来自大陆,你几乎可以肯定自己是个“左派”。“左”是“官方”宣传口径中“进步”的代名词,而“右”则是“反动落后”的代名词。在一个“好好学习,天天向上”的“新社会”中,谁会希望自己“反动落后”呢?承认自己是右派无异于自杀行为。我们的潜意识都以为“左”是与“进步”、“好”划等号,这大概是在美华人历来支持民主党的一个自然原因吧。

本来中国人的中原文化,除了“中央”之外就没有其它什么方向,而“中央”本身又不是方向,于是中国人在政治和其它方面也基本上没什么方向感。我们对一切都不求甚解,常常“躲进小楼”就拉倒。1949年之后,引进的“左右”概念铺天盖地,被领袖玩弄于股掌之间,翻手为云,覆手为雨,随意就祭出什么“右倾机会主义”、“左倾盲动主义”、“反右运动”、“反击右倾翻案风”等一大堆旗帜,而其实所有的“敌人”都是“形左实右”,所有的“朋友”都是“宁左勿右”。中国人的思想也就在这几十年忽左忽右的“无限风光”中被来回忽悠,在以“左右”为名的政治绞肉机中被彻底“左右”。我们总以为,“左右”不过是政治上的不同“倾向”而已,就好象左右手一样,有时你用这一只手,有时你用那一只手。

但是到美国之后我们发现,有一半美国人声称他们是“左派”民主党,而另一半人却更自豪地声称他们是“右派”——保守的共和党。他们彼此之间针尖对麦芒,毫不相让。在一个自由的国家里,竟有一半人“不求进步”,甘愿“落后”?这让我们平添了一份不知所措的纠结:究竟什么是“左”,什么是“右”呢?

说来有趣,我对美国的“左派”民主党和“右派”共和党的懵懂认识开始于二十世纪八十年代“解放思想”的中国。那是有一次,我在上海家中的14吋“飞跃牌”黑白电视机上无意中观看到一部美国时政纪录片。

当年里根总统入主白宫之后,白宫南草坪外的大街对面“出现”了一大批“无家可归”的“穷人”。他们晚上在那里搭帐篷睡觉,白天钻出帐篷“上班”,抗议美国政府使穷人“无家可归”,“富人”总统不关心穷人,等等。白宫周围的环境为此显得一片“脏乱差”。刚刚上任的好莱坞出身的里根总统大概心里很不爽,他烦恼了好多天,最后终于想出了一个高招。他下令将市区内的一栋大楼改建成公寓,专门免费提供给这批无家可归的人,使他们有“家”可归。你不是抗议政府不给你解决问题吗,现在你有房子了,就没有借口抗议了吧?

消息一出,民主党议员纷纷来到白宫对面这些“无家可归”的穷人们支搭帐篷的地方招开新闻发布会,向记者“公开揭露”总统企图以“小恩小惠”欺骗穷人、愚弄大众的“阴谋诡计”。这种“强制”公民居住在政府提供的公寓里是一种侵犯穷人正当行使他们天赋人权的恶劣行径,是一种剥夺他们选择无家可归生活方式自由的专制行为,这是站在穷人一边的民主党完全不能接受的。

为了回击民主党人的指控,里根总统专门为这些人安排大巴士来回接送,保证他们晚上有家可归,白天仍享有到白宫抗议的“权利”。

然而这些“小恩小惠”的公寓和大巴士运行了两个星期就结束了。因为从第三个星期开始,穷人们(绝大多数是黑人)坚决响应民主党“中央”的号召,拒绝坐车回“家”上当受骗。他们在民主党议员们的支持下,回到了“无家可归”的帐篷中,保持他们“穷人”的“高贵身份”,继续行使他们“有家不回”的天赋人权和公民自由。

他们大概已经忘了他们起初示威抗议的理由。

我当时看得目瞪口呆!原来我们在中国大批特批的极左口号:“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,竟然还有美国版——“宁要民主党的帐,不要共和党的房”。民主党这种以穷人为势力范围和根据地,以不着边际的口号为政治目标,以抗议游行为政治手段,似乎与共产党的革命根据地、历届政治运动和文革如出一辙,有什么两样呢?

这让我对美国共和党“右派”有了一个最初浅的认识:“务实”和“常识”。里根总统不过是在息事宁人地解决问题啊!

后来我慢慢发现,这确实是“右派”的基本特征:依据“常识”、法律和传统价值观念,解决实际问题。用上海宁波人的话来说就是,“重规矩,讲实惠”。但是,共和党依据的究竟是些什么“规矩”、什么“常识”呢?

反观民主党左派呢,他们对“穷人”的支持,最终只是使这批本来抗议“美国政府使他们无家可归”的人仍然无家可归。后来慢慢发现,原来这是民主党的政治资本,是他们长期以来的选民基础,就象共产党以工人和贫农为其基础一样。民主党以动听但离谱的高调引人注目,对现实所存在的问题进行无穷无尽的“抗议”,并不是要解决问题,因为很显然,如果问题都解决了,还有什么可游行示威和抗议的呢?

八十年代里根时代的这出“现实荒诞剧”,今天仍在上演。只是当年抗议的是里根总统“不管”“无家可归”的“穷人”,而今天抗议的则是川普总统“管”了“有国不归”的非法移民;当年是在白宫对面设置个人帐篷抗议示威,今天则是在各大城市设立“庇护城”与联邦政府分庭抗礼;当年抗议的是衣衫褴褛的“穷人”,今天在伯克利、华盛顿、波特兰与防暴警察格斗对打的是拿钱的全武行装备的“黑色蒙面人”,还有那些今天在国会山庄最高法院大法官听证会上衣冠楚楚却寻衅闹事、流氓般质问、小丑般胡闹的参议员、以及被索罗斯大鳄“雇佣”来撒泼无赖的“旁观听众”。

二. 左派的本质

英国“脱欧”(脱离欧盟)与美国“脱左”(共和党川普当选总统),是2016年最具历史性意义的两个事件。它们表面上似乎都以经济和贸易为起因,但却揭示了传统的西方文明感受到的真正威胁:伊斯兰教极权恐怖主义、西方左派“政治正确”的进步主义,以及共产主义大国以金钱和商业形式向自由世界全方位的渗透、掠夺和扩张。

忽然间,我们似乎看到了英国和美国在精神上的又一次结盟,一个与伊斯兰主义、共产主义和左派进步主义进行全面对抗的联盟。这让我们联想到第二次世界大战中,英美“同盟国” 对抗徳意日“轴心国”。那是自由与极权的对抗,文明与野蛮的较量。

我们很多人有一个错觉,以为德国纳粹是右派独裁,伊斯兰教是极右派宗教,而美国的民主党是争自由讲人权的左派政党。由于这一长期被洗脑的误解,使我们对西方的“左”“右”之争,往往会感到丈二和尚摸不着头脑,对英美保守主义更是大惑不解。

这一误解,一方面,是由于东西方世俗左派和共产党长期的宣传以及对历史的歪曲和篡改所致——“谎言重复千遍就是真理”;另一方面,是由于无神论的世界观的影响,使我们对《圣经》、对人类精神演变的神圣启示几乎一无所知。

我们好像被蒙上了眼睛一样。

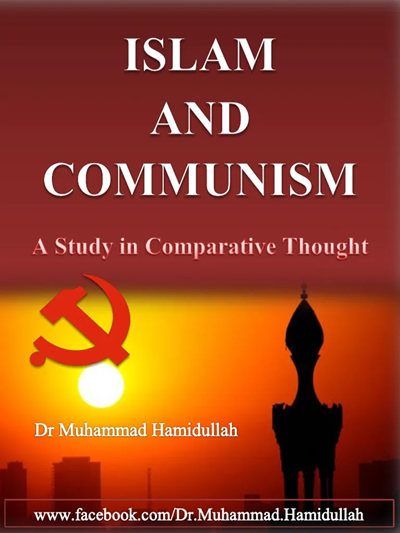

但是,如果我们拨开世俗的唯物主义迷雾,认识基督教信仰,了解人类精神发展的历史,我们就很容易看出左派世俗的本质,我们也很容易看出,伊斯兰主义、法西斯纳粹主义、共产主义和西方进步主义,在信仰和思想根源上几乎是一脉相承。

我们知道,我们今天所说的“左派”起源于法国大革命。法国的巴士底狱起义和大革命领袖罗伯斯庇尔的断头台,标志着近现代的所谓“进步主义”的崛起,开启了近现代欧洲以至全球化的暴力革命。法国大革命之后的两百年间,由法国左派激进主义所开启、法西斯主义和纳粹(国家社会主义)所推进、全世界共产主义阵营达到高潮的暴力革命,一浪高过一浪,来势凶猛,席卷全球。

法国大革命本来以建立一个以人为本的“自由、平等、博爱”的理想社会为目标和口号,却转眼之间诉诸极端暴力的恐怖专制。大革命几乎摧毁了当时整个法国的政治宗教和社会结构,震撼了整个世界,不仅直接导致了之后的法国与欧洲的长期战争,而且也因此使战争几乎成为欧洲近现代的政治常态,其影响一直波及二十世纪的两次世界大战。二战中意大利法西斯和德国纳粹(国家社会主义)的兴起,导致了战争死亡人数以千万计,共产主义在苏联东欧以及亚洲中国的蔓延,共产专制下非正常死亡人数以亿计。

比法国大革命早一千多年的默罕默德,以“阿拉最后一位先知”的身份,“和平”传教十几年不果,于是翻脸,开始“以剑传教”。肆虐欧亚非,横行之处兵刃相见,不仅导致死亡人数以亿计,而且在相当程度上破坏了当时和平繁荣的欧亚非社会,以及这些地区几百年甚至上千年的基督教、印度教、波斯和中华文明传统。这一长达千年之久的“圣战”,至今仍未止息。

法国大革命的“灵魂”是以伏尔泰和卢梭为代表的法国思想界。他们从对基督信仰的怀疑开始,演变成对上帝的彻底背叛和否定。当时欧洲“启蒙时代”的思想解放精神,气质上与中国文革时期的“破四旧”、今天西方“政治正确”的“进步主义”思潮一样,虽然它们各自的具体目标和口号因时代而各有不同,但它们都试图在人们的思想中抹去“上帝”的观念,摧毁信仰,打破传统价值理念,建立一个以人为本、“不断革命”、“继续革命”、“天天向上”的“进步”无神论“新世界”。这一极左思潮,不仅在法国大革命期间是毁灭性的,之后在德国又孕育出一个比自己更为邪恶的“幽灵”——共产主义。这一“幽灵”在德国培植出充满阶级仇恨的“母毒”——共产国际,并在俄国、东欧和中国育出惊天“逆子”——摧毁教会、践踏人权自由的“苏维埃”和“共产主义阵营”,它们所建立的以人为本的“新社会”,远比任何黑社会更邪恶。

而默罕默德则欺世盗名,假借“先知”之名,向全世界扩张政治军事宗教一体化极权统治。默罕默德最终所建立起来的,是一个绑架人类灵魂、对人类进行宗教奴役、对不信者歧视并杀戮、人类历史上最持久的宗教黑社会集团。

然而我们仔细思想一下,除了年代、地区、种族、名称、口号和武器规模不同,默罕默德的“宗教黑社会”,与列宁斯大林的苏维埃政权、希特勒的纳粹、中国从延安开始的“主义黑社会”,有什么本质上的区别?

如果我们从信仰层面去看的话,这一看似荒诞的东西结盟的原因其实一目了然:当代西方的“左派”(无论是进步主义还是共产主义)与东方古老的“左派”(伊斯兰教)之所以都成为人类文明的破坏力量,并常常联合起来,是因为它们都是从背离《圣经》、背离上帝的正道、背离对上帝的信仰开始的,都是从否认真实、公义和慈爱的上帝开始,否认并拒绝耶稣基督的救恩,进而在一切层面上都背离上帝为人所设定的基本原则和法度(良心和道德律、我们称之为常识),以极权暴力摧毁和消灭上帝所赐人的尊严和权利。

《圣经》告诉我们,人类始祖亚当犯罪之后,亚当的第一个儿子该隐杀人,成了人类第一个杀人犯。他谋杀的对象就是自己的弟弟亚伯。这是人类堕落最明显的标志,这次谋杀为人类历史定下了凶多吉少的基调。

大洪水之后,含的孙子宁禄是“全人类共产主义理想”和“全球化”的鼻祖。他的后代就曾在尼尼微(今天的伊拉克)试图建立“巴别塔”,一座“通天之塔”,一座以人为中心、“世界大同”的“理想”大厦,与上帝对抗。后来著名的“巴比伦帝国”就是“巴别塔”的延续。无怪乎《圣经》对巴比伦的启示和描述贯穿于整本圣经,从《创世纪》一直到《启示录》,因为人类历史上以建造各种形式的巴别塔与上帝的对抗从未停止过,而这就是左派真实的历史。

以色列人的先祖亚伯拉罕与埃及女佣夏甲生了儿子以实玛利,《圣经》对以实玛利的预言是这样说的:“他为人必像野驴,他的手要攻打人,人的手也要攻打他,他必住在众弟兄的东边(与众弟兄为敌)。”

令世人无比惊讶的是,在摩西写下记载以实玛利出生的《创世纪》两千年后,在耶路撒冷的东边,阿拉伯半岛的旷野,竟然真有一个人声称他是以实玛利的嫡传后代,这个人就是默罕默德。他的出现和作为,似乎就是为了证实摩西所记载的上帝的预言是多么深刻而准确,证明自亚当犯罪、该隐杀弟以来,人类继续妄称上帝之名、悖逆上帝而在弟兄中大行杀戮的血腥历史。

《圣经》的这些对人类最远古历史细节的惊人描述,对我们今天理解和认识人类世界大的格局及其走向,有着非凡而深远的启示意义。

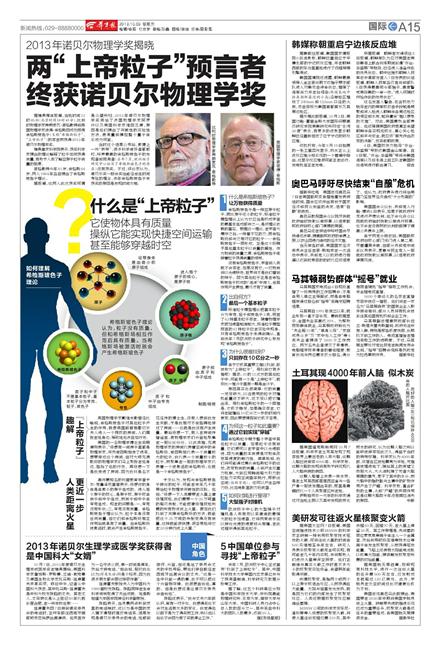

二十世纪著名的经济学家和政治哲学家哈耶克在他的振聋发聩的巨著《通向奴役之路》中,对进步主义、社会主义、纳粹主义、共产主义在思想根源上同出一辙有着全面深刻的阐述:

甚至还在激烈的二战之中,在与纳粹德国敌对的英国思想界,仍有不少“进步派人士”在思想上以德国国家社会主义为仿效的楷模。

“很少有人愿意承认,法西斯主义和纳粹主义的兴起并不是对于社会主义趋势的一种反动,而是这一趋势的必然结果。甚至当共产主义俄国和国家社会主义德国内部制度许多令人憎恶特点的相似性已广泛为人承认的时候,大多数人还不愿意看到这个真理”。

“当这个国家和其它地方的‘进步派人士们”仍在自欺欺人,认为共产主义和法西斯主义代表着对立的两个极端,越来越多的人开始自问,这些新的暴政难道不是同一种趋势的后果?”

哈耶克还进一步指出:社会主义、共产主义、纳粹法西斯主义、以及今天我们所看到的欧美教育学术思想界的进步主义左派之间有着密切的联系:

“从墨索里尼向下数起,开始时都是社会主义者,但最终都成为法西斯主义者或纳粹分子。这个运动的领袖们是这样,下层的徒众们就更是这样。在德国,一个年轻的共产主义者能比较容易地转变为纳粹分子,或者情形正相反(纳粹分子也能比较容易转变为共产主义者——笔者加注),这是尽人皆知的,两党的宣传家们尤其了解这一点。20世纪30年代,这个国家的许多大学教师看到从欧洲大陆回来的英国和美国的学生,无法确定他们是共产主义者还是纳粹分子,只能确定他们都仇视西方的自由主义文明。”

这是一位与墨索里尼、希特勒同时代人的观察,他所指出的大学教育的左倾思潮,应该对今天的我们有着警钟长鸣的启示意义。哈耶克其实在提醒我们,今天的一个进步主义左派分子可能就是明天的社会主义分子,共产主义分子、纳粹法西斯分子。而且他们与伊斯兰教主义在历史上始终沆瀣一气,原因是,他们都“仇视西方的自由主义文明。”

而哈耶克在这里所说的“西方自由主义文明”,就是左派所反对的一切——基督教信仰及圣经影响下的历史传统;保障天赐人权和尊严,限制政府权力的法治原则。

三. 右派的本质

正当法国大革命进行得如火如荼,整个欧洲都为之欢呼,甚至刚刚经历独立革命的美国也为之兴奋之际,一位英国政治家却冷眼旁观。他甚至逆潮流而动,与欧美的“主流媒体”大唱反调,对法国大革命“横加指责”。他就是英国辉格党议员埃德蒙·伯克。

伯克在他的《法国大革命论》一书中对法国大革命的批评开启了近现代所谓的英美保守主义的先河。过去两百年来的政治历史变迁,证明了伯克对美国独立革命和法国大革命所做的截然相反的判语的独特性和惊人的先知性。

与1789年的法国大革命充满血腥暴力的残酷历史相反,1688年英国荣光革命和1776年的美国独立革命,经历了相对温和与保守的社会变革,最终导致了在坚实的议会宪政和三权分立政治体制基础上“松散”的英联邦和美利坚合众国(联邦制),并在以《圣经》的“十戒”为基础的英国《大宪章》的法制土壤中,产生出了一个温情脉脉、充满自由平等和博爱的民主社会。伯克的保守主义就是从这一博大精深的清教徒信仰传统在英国和美国的政治和社会实践中所萌发并结出的思想果实。

什么是英美保守主义(右派)的原则呢?伯克在其《法国革命论》这封长信中有深刻的阐述:

“我们对变革的坚忍抗拒,我们冷峻持重的国民性,我们保留着我们祖先的特征。…我们不是卢梭的信徒,也不是伏尔泰的门生,无神论者不是我们的传道师,狂人也不能成为我们的立法者。我们知道我们没有发明什么,我们也不认为在道德方面有什么东西可以被发明出来。许多关于政府的伟大原则,许多关于自由的思想,在我们出生之前很久就已经已经为人所理解了…我们珍视和培育那些人类与世俱来的情操,那是我们的责任感的最可靠的保护者,最活跃的监视者,也是一切自由的、男子汉精神的真正支柱。我们并没有被挖空,被在里面塞上些毫无价值的关于人权的肮脏的废纸,就象博物馆里填充了谷壳和破布的那些鸟类标本一样。我们保留着我们所有的、仍然是原来的和完整的、没有被夸夸其谈和对上帝的不敬所炮制成的情感。我们的胸膛里跳动着有血有肉的真正的心。”

伯克以英国人特有的凝重、温文与儒雅,痛心疾首地对法国大革命不可理喻的狂风暴雨般的残酷野蛮和荒唐提出了严正的控诉,而这个对进步主义左派否定上帝、铲除教会、消灭历史、极权专制、摧残人性、剥夺人权的惊天控诉和全面否定,就开启了坚定的英美保守主义原则的先河。

这一英美政治上的保守主义传统——就是要保守哈耶克所指的“西方自由主义文明”的传统,无疑是人类历史上最稳定、最合理、最智慧、也最有活力的政治文化和社会体系。它以基督教清教(改革宗)神学为其坚实的社会政治伦理基础,为英美两国文明社会的有序发展,贡献了多位伟大卓越的政治家。

在这一保守主义政治原则和律法传统的指导下,世界目睹了大不列颠“日不落帝国”和美利坚“超级强国”的相继出现。这两个国家先后引领世界三百年直到如今,无可置疑地成为世界民主政治的典范。也因此,激进左派的法国和温和保守的英美两国,就成了西方世界政治史上最现实、最奇特的“左”、“右”两个政治“标本样品”。

在过去一个世纪里,至少两次,英美两国的保守主义显示出其是保护人类自由和良心、对抗邪恶暴政最强大的力量。

二战前夕,以丘吉尔为代表的英国保守主义者对希特勒妄图称霸欧洲和世界野心的洞察,对竭力讨好希特勒、与邪恶妥协的首相张伯伦的尖锐批评,对纳粹野蛮暴力的无畏勇气,都成为第二次世界大战中为保护西方文明而战的最耀眼的精神灯塔。而在八十年代,美国共和党总统里根与英国首相、保守党领袖撒切尔夫人联手对抗共产主义所展现出来的远见卓识和勇气,更成了终结苏联和东欧共产主义垮台、结束冷战的中坚力量。

看一看在同一期间,西方左派进步主义、共产主义、伊斯兰主义和纳粹主义在做什么,就更可以看出英美保守主义对人类和平和自由所作出的巨大贡献。

二战前夕,共产主义的苏联先是与纳粹德国秘密签订了瓜分欧洲的协定,接着背信弃义,抛弃了正在遭受日本侵略的盟友中华民国,与正在侵略中国的日本秘密签订了《日俄互不侵犯条约》。日本学者最近爆出了二战中延安与东京有着密不可宣、可耻的政治交易。巴勒斯坦地区伊斯兰教最高精神领袖侯赛尼(当时伊斯兰教世界的最高领袖)积极与希特勒结盟,共同策划灭绝犹太人。冷战期间的苏联共产主义阵营和北京始终支持伊斯兰教国家和巴勒斯坦解放组织,对抗美国和以色列。左派法国则成为西方的“异类”:戴高乐总统与伊斯兰教和共产主义国家在精神上总有某种默契,过从甚密。今天,左派在“文化多元化”、“全球化”和“宽容主义”的旗帜下再一次与以恐怖主义打先锋的伊斯兰教一唱一和,并且与之渐渐融为一体——希拉里最得力的助手是来自沙特的穆斯林,民主党全国委员会副主席也是一位穆斯林……

任何观念都有其后果。反过来也一样,任何历史现实都是观念导致的结果。法国大革命中激进左派所倡导的“革命”与“进步”所导致的极权暴政、破坏与恐怖、以及政治和司法上的腐败虚伪,与英美革命中以基督教信仰为基础的政治保守主义所最终体现出来的温和的人性社会、坚实的法制传统、清廉的政府机制,形成了极其鲜明的对照。

英国之所以成为英国,是因为在第四、第五世纪,以圣·派却克为主的宣教士将基督教信仰传入爱尔兰和英格兰,那里的民心开始被基督的福音洗涤和更新。今天我们惊讶于英国这样一个在地图上难以寻觅、小小的边陲岛国,竟产生了诸如古滕堡、牛顿、弥尔顿、莎士比亚、狄更斯、亚当·斯密和约翰·洛克等众星璀璨、影响世界思想、科学和文学的巨人。很多人以为这仅仅是盎格鲁·撒克森这个民族的优越。这显然是不能成立的种族主义思想。事实上,在这些巨人产生之前的一千年来,英国人民就一直经历着基督教信仰潜移默化的心灵熏陶和道德培育。在宗教改革时期,英国产生了以殉道者鲜血染成的《克利威夫圣经》,产生了古滕堡铅字印刷机所印制的第一本《圣经》,有国王亲自主持翻译了影响世界四百年的《詹姆斯王钦定版圣经》。英格兰和苏格兰在宗教改革时期,产生了坚定的加尔文的追随者鲍克瑟牧师、克伦威尔将军,约翰·卫斯理,怀德菲尔德等伟大的基督徒,他们才是近代英国保守主义的先驱,他们才是英国的“灵魂”。

二战结束之后的1952年,艾森豪威尔将军当选为美国总统。为了对抗当时咄咄逼人的红色共产主义在全球的极权扩张,艾森豪威尔总统与国会签署了一系列联合决议案,明确宣告美国是一个基督教信仰的国家。1954年,参议院通过联合决议案,将“在上帝统治之下”的字眼加入了国旗宣誓的誓言中(S. J. 126);1956年将“我们相信上帝”定为美国政府的“官方座右铭”(P. L. 84-140),艾森豪威尔总统还在1956年开始了每年一度的总统早祷会。

在通过这些法案时,艾森豪威尔总统如此说:“我们这样做就是在重申宗教信仰在美国历史遗产以及未来的超越性作用;我们这样做,就是要持续强化我们国家这一最强大的属灵武器,无论是在战争还是和平时期,使我们永远拥有这一最强大的力量来源……对每一个真正热爱美国的人来说,没有比‘在上帝统治之下’这个‘誓言’更使人受到激励的了,我们的孩子们能够得以思想我们这个国家存在的真正意义。”

与艾森豪威尔总统呼吁重视基督教信仰“对着干”,民主党参议员约翰逊提出了以免税优惠名义限制教会参与政治的《约翰逊修正案》,并在民主党占多数的参议院被暗渡陈仓,通过了。

正是这位民主党参议员约翰逊,在其后来的总统任期的六十年代,美国经历了空前的世俗化变革狂潮:从女权运动到性解放运动,从时髦的婚外情和高离婚率,到一夫一妻制家庭的崩溃和无父亲的所谓“单亲家庭”的出现,从性滥交、群交到同性恋,从藐视婚姻到鼓励流产……当整个社会最需要教会大声疾呼抵抗这一世俗化狂潮之际,教会却被五十年代埋下伏笔的《约翰逊修正案》戴上了一顶“政教分离”的高帽子,被隔离在政治舞台之外,被政府威胁噤声,眼睁睁地看着这个“上帝统治之下”的国家,被世俗“进步主义”这头遍地游行、吼叫的狮子,一口一口“吞吃”,一个一个蚕食,…

美国及欧洲(尤其是法国)这一波声势浩大的“世俗大革命”与中国的“文化大革命”几乎是遥相呼应,甚至可说是“里应外合”:中国有共产党,美国有民主党;中国有北大,美国有伯克利;中国是“破四旧、立四新”,美国是“去基督教,倡导新的道德相对主义的新宗教”……

今天我们知道,美国当年这一波由“性自由”、“性解放”开始的左派社会政治运动,就是今天荒诞不经的欧美进步主义“政治正确”、同性、变性、性混淆、性模糊、性运动的前驱,他们要消灭的真正敌人其实就是维护两性婚姻的最后堡垒——基督教信仰。

伯克二百多年前就知道左派的这一真正动机,他在《法国革命论》中警告说:

如果“我们抛弃了这迄今为止一直成为我们的自豪和安慰,成为我们的文明以及其它许多国家文明的伟大源泉的基督教,那么我们就要担心某种粗鄙的、有害的、堕落的迷信将会取代它的地位。”

保守主义最终要“保守”的,其实就是一个“标准”,这个标准就是“上帝的标准”。什么是上帝的“标准”呢?那就是,上帝的话语——《圣经》向我们启示的上帝的真道,以及上帝赐给我们每个人的良心和权利。

“某种程度上,西方世界的危机在于它对上帝的漠不关心,从而配合了共产主义将人与神疏离开来的尝试。马列主义实际上是人类第二种最为古老的信仰,第一种信仰则是伊甸园中的诱惑之音:‘你们会像神一样。’

四. 破除左派进步主义光环,回归英美保守主义常识

既然认识到了英美保守主义理念及其历史贡献,也看清了左派进步主义臭名昭著的历史渊源,我们就要问一个问题:为什么仍然有那么多脑残?仍然有那么多人支持民主党,主张左派“进步主义”,即使这个主义就是共产主义、纳粹主义在今天西方的翻版?

对这个问题最好的回答来自里根总统1983年在美国全国福音派联会年会上的演讲中所引用的:

“某种程度上,西方世界的危机在于它对上帝的漠不关心,从而配合了共产主义将人与神疏离开来的尝试。马列主义实际上是人类第二种最为古老的信仰,第一种信仰则是伊甸园中的诱惑之音:‘你们会像神一样。’西方能够回应这种挑战,但这只有假定西方对上帝及天赋自由的信念与共产主义对人的信念一样伟大才行。”

多年来,欧美左派高调倡导“多元文化主义”,温水煮青蛙似地使“非基督教文明”渐渐渗透欧美国家。奥巴马在总统任期内任命了两名女性自由派大法官进入最高法院,随即就以五比四的微弱多数裁定同性恋合法;又仅以一两个法官的意见就试图改变人类有史以来对一夫一妻婚姻家庭的基本认知;并在其总统卸任前夕匆匆颁布令人匪夷所思、几乎有流氓行径嫌疑的“厕所指令”,进一步在中学甚至小学就开始打破人类天经地义的性别认定。

美国人民震惊了。他们忽然意识到,今天的“左”“右”之争已不再局限于政治和经济范围的理念之争,而成了人类生存的“常识之战”。

今天的“左”和“右”之争已经不再仅仅是无聊的党争政治,而是一场将会改变人类基本常识和价值取向、威胁到你我最隐私的思想信仰和生活的全面战争。因为如果按照奥巴马和希拉里的极端民主党的怪异行为逻辑推算下去,明天,男女不仅可以被强迫同厕,而且慢慢就会自愿同厕,任何意识到性别不同、认识到男女有别,都会构成一种新的“思想罪”——对“全新的性别观”的“错误认识罪”。君不见,《时代》周刊、《国家地理杂志》已开始鼓吹“性革命”,列出有二十几种性别的“性魔”可能,产生一种“无性”(sexless)“新人类”。君不见,开一个糕饼店的基督徒老太太仅仅因为信仰原因不愿为同性恋制作婚礼蛋糕而受到政府巨额罚款以致破产,这与伊斯兰教的“杀力压法”(Sharia law)和共产主义以公权力剥夺任何人的信仰和言论自由的暴政,在本质上有什么两样?

当政府的权力大到可以强迫改变人们如何思想、相信什么的时候,我们离独裁专制也就不远了。左派进步主义痴迷的“脑残”,其实不是智商问题,而是“灵魂”问题。

但是左派们承认过他们有灵魂吗?

就象中国过去半个多世纪以来“忽左忽右”的“脑残教育”一样,西方左派在过去半个多世纪来也在西方世界进行了大规模的世俗化的“脑残教育”,而这个全面“教育”其实就像在共产主义世界进行的无神论洗脑教育一样,就是妄想终结“灵魂问题”。在这一点上,东西方左派几乎都是一样,都要使人脑残到确认我们没有“灵魂”,我们只拥有“理性”、“人性”和“利益”。东西方左派的区别在于:西方左派窃取以灵魂救赎的基督信仰为基础的西方文明,以“人道”和“宽容”的姿态向全世界兜售“平等”和“多元文化”的进步主义,展示自己所占据的道德制高点;而东方的左派则以金钱和权力为依托,向世界兜售“共赢”机制,以展示自己没有灵魂的“智商”和“实力”。

中国人民今天所拥有的一切都是这个教育的直接结果。我们天生的左倾集体无意识已经丧失了记忆——我们已将自己的“灵魂”出卖给了魔鬼,因为我们一旦不承认我们有“灵魂”,我们就只能在地狱里抢占并出租土地——然而在地狱里做房地产生意显然不是一件快乐的事。

今天的西方进步主义者,传承了进化论和共产主义的精神衣钵,栖息寄生在基督教信仰土壤中成长起来的西方文明大树上。一边享受着这颗大树结出的一切果实,一边将树上的枝子、花朵和果子摘下占为己有,窃取民主、自由、平等、弱势群体关怀等基督教特有的传统理念,反客为主地声称基督教是民主自由理念的敌人,他们才是这些果实的主人。还模仿制作成一些没有生命的塑料假花假果到处兜售,冒牌正宗。然而,他们最终却是要拔除基督教信仰这棵参天大树而后快,立起自己人为的乌托邦牌坊,就像当年宁碌后代所建的巴别塔一样。与共产主义和伊斯兰教一样,左派以离弃上帝开始,以人的罪性意志为最终诉求,于是它的堕落、荒唐和败坏当然就是成为不可避免,就像该隐最终杀了自己的兄弟那样。

在这样严峻的形势下,在最造福人类的基督教文明再一次面临空前危机之际,川普总统横空出世,成为二十一世纪初最不可思议的政治奇迹。

如果在大选前我还认为这是美国的“内战”,今天看来,我觉得称之为“世界大战”可能更为合适。从根本上来说,这是一场信仰之战。

我们几乎是在观看1938年欧洲政治闹剧的重演。温文尔雅、彬彬有礼、魅力过人的英国首相张伯伦在与希特勒“言谈甚欢”之后声称,希特勒“纳粹”是“爱好和平”的,欧洲完全可以避免战争。为此,古怪、好战、独裁、大嘴巴的海军元帅丘吉尔被贬下台,因为他惹是生非,老是让“多愁善感”的希特勒不高兴。“和平时期”我们还需要什么“战争狂人”呢? 在欧洲,德国总是演主角,英国总是演反角,而法国呢,总是演丑角。过去如此,现在如此,不知将来是否还是如此?

但是美国人民可没有这么愚蠢,他们是一个有信仰的民族,正如托克维尔这位对美国民主最为敏锐的观察家雄辩地指出:

“当我走进美国的教堂,听到它那闪耀着公义之火的布道时,我才真正明白了美国何以如此伟大和天赋非凡。”

有信仰的普通美国人已经预感到了“大战”的不可避免。他们未雨绸缪,没有选择与希特勒“眉来眼去”的“张伯伦”,他们选择了古怪好战、不怕惹是生非的大嘴巴“丘吉尔”。

川普当选为总统最重要的意义就是,美国这个基督徒建立起来的国家,这个以基督教信仰原则为基石、拥有深厚强大的保守主义传统的伟大国家,在当年的“道德多数”将里根推上总统宝座三十六年之后,再一次显出“英雄”本色,以“沉默多数”将川普推上了总统宝座。

君不见,“左派”和“右派”的对立已泾渭分明、针锋相对,美国的民主(左)和共和(右)两党,已形同仇敌,水火不容,在某种程度上几乎已到了你死我活的地步。你几乎已经可以闻到内战的硝烟——专业的黑色蒙面人总是将反川游行示威演变成一场暴乱,挺川示威中总会出现骚扰捣乱不惜武斗的黑色蒙面人;而与之相对的是,俄亥俄州挺川游行中出现的全副武装的民兵,还有全国各地绵延不断的挺川哈雷摩托车队隆隆的引擎吼声……

“西方自由主义文明”正受到巨大的威胁,基督教信仰正受到全方位的挑战,作为世界“自由灯塔”的美利坚合众国正在受到来自伊斯兰恐怖主义、共产主义蓝金黄主义和西方左派进步主义里应外合的攻击和绞杀,川普总统每分每秒都面临着暗杀的叫嚣、媒体的抹黑、弹劾的威胁……

但是,美国人民从容镇定,坚毅中带着有盼望的微笑。因为他们知道他们自己的历史,他们知道自己从哪里来,他们知道他们拥有的力量源泉是什么。正如《圣经》中诗人所宣告的那样:

“上帝是我们的避难所,是我们的力量,是我们在患难中随时的帮助。所以,地虽改变,山虽摇动到海心,其中的水虽奔腾咆哮,山虽因海涨而战抖,我们也不害怕。”

问题是,你站在哪一边?你是左派?还是右派?