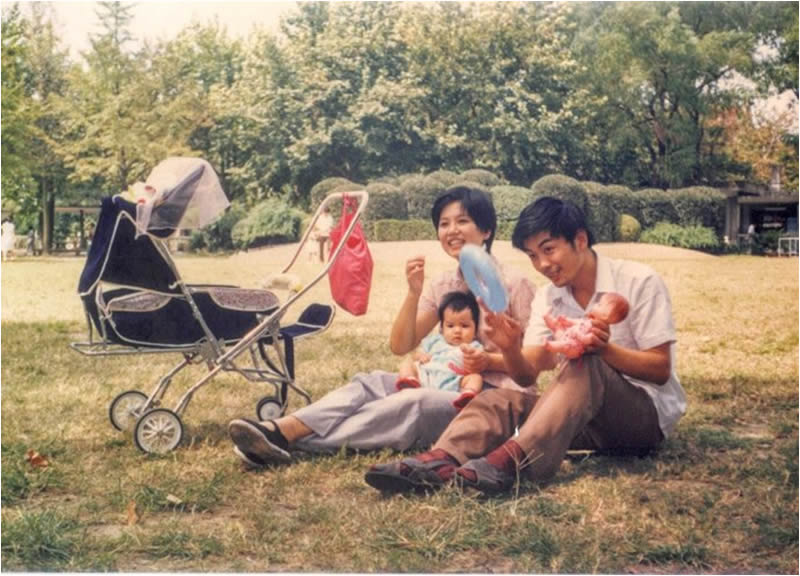

当我在医院里第一眼看见我那刚出生的孩子被护士推出来“分配”给疲软无力躺在床上的妈妈——我的妻子秋玲喂奶时,我几乎不相信我的眼睛!

一个蜷曲不展的小“东西”,稀松披拉着一些黑茸茸毛发的额头,褶皱的眉头,扭曲局促的鼻嘴,眼睛似乎还有些生气,圆滚滚地睁开,迷茫地向着四周来回翻转着,搜寻着这个陌生的世界。

我的第一感觉就是:一定是护士搞错了!

“怎么会这么难看?这是我的孩子?我的孩子怎么会这么难看?”

我环顾四周,这个大约有十五、六个产妇的病房,每个妈妈的孩子都包裹得严严实实,像是十五六个热水瓶,都是眼眉鼻子一撮堆,哪分得清谁是谁啊!

这可真是有点令人沮丧。

说实话,在此之前,我还从未见过比“这个人”更难看的“人”了!而这个“人”竟是我初生的女儿!她既不象妈妈那么漂亮,也不像爸爸那么俊气。

过了很久我才知道,原来,那是因为之前我从未见过初生的婴孩。原来,每个人都是这么来的,包括我自己,出生的时候不仅一无所有,软弱无助,而且丑陋不堪,根本就不太像“人”。

…… 日月如梭,大女儿韵庐(Lucy)今年28岁了。这个当年不起眼的“丑小丫”,如今已是加拿大著名的“凯特思”连锁社交饭店(Cactus Club)所属一家饭店的总经理。不过五年前,23岁的她走进这家连锁饭店,“要求”在那里工作 ……

人,这个在初生时比动物更脆弱无能的“活物”,为什么竟会从丑陋无助的蠕动状态,脱化出一副矫健无比的体魄,从“两手空空、赤身露体”的“七斤小毛头”,一跃而为具有非凡创造力的精神主宰,从一个弱不自哺、几乎不能单独靠自己生存的“婴儿”,成为一个可以改变世界、几乎无所不能的“巨人”……

生命,像是一个谜,这一刻,什么动静都没有;下一刻,一个活生生的“人”忽然出现了,于是,一个新的世界也随之诞生了!

人,究竟是什么呢?是上帝“形象”精心的创造,还是物质“演变”无聊的结果?

如果我们纯粹从物质——生物的角度来看,人之所以为人、人区别于动物的关键之处,大概算是头颅中一公斤半重的“灰白色物质体”,那团“最聪明的浆糊”。因为人其它器官都可以移植,唯有大脑例外,而现代医学更以“脑死”作为人死亡的最终依据。换句话说,人的大脑是人“存在”——生命存活唯一的、最终的、最可靠的“依据”。

但十分有趣的是,在今天这样一个“太空时代”,人类已经登上月球、抵达火星和冥王星,宇宙飞船早已冲出太阳系进入银河系,巨型电子望远镜甚至可以观测到上亿光年外的宇宙太空、漫无边际地寻找“外星智慧”,皆因这颗“头脑”指导的科学研究已经对地球及宇宙了如指掌。然而人类对自己的这颗大脑——我们生命的“指挥中心”、最终决定我们是谁的最重要的那部分、人类认识世界、征服宇宙的“智囊”,却几乎一无所知。

今天的大脑科学家们十分坦率地告诉我们,人的大脑究竟是如何运作的,仍然是宇宙间最大的“奥秘”,是科学界最无知的领域。

思想一下吧,我们已经“知道”了几乎所有宇宙运行的规律,但我们对这个“知道” 的所在地竟然并“不知道”,我们对我们的思想意识和观念、我们的情感意志和欲望、我们所有的痛苦、梦想和盼望的所在地、我们“身份”和“灵魂”的居所,对自己肩上这颗“高昂的头颅”,却并“不知其所以然”!也就是说,我们不知道我们怎么会“知道”的!

当然,情况似乎正在改变。近二十多年来,随着电脑技术的发展,医学科学界的“哥伦布”们依靠最新的电脑图像扫描技术,似乎正在“强行登陆”这块在每个人头颅中仅占区区立方公分的空间、却令好奇的科学家们“望脑兴叹”、十分陌生的“新大陆”。

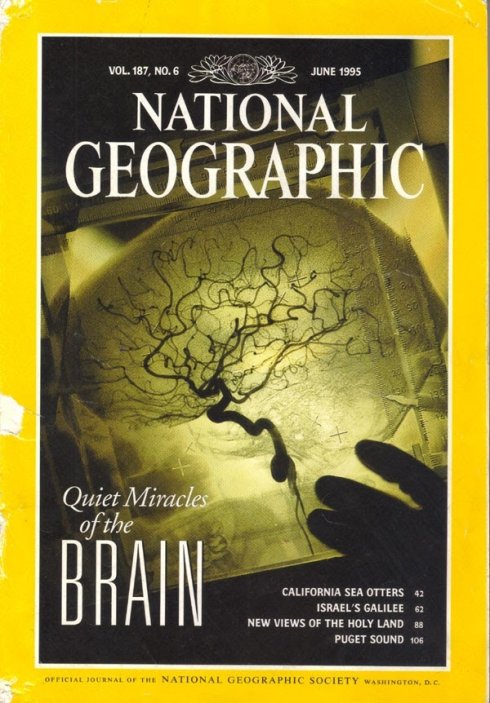

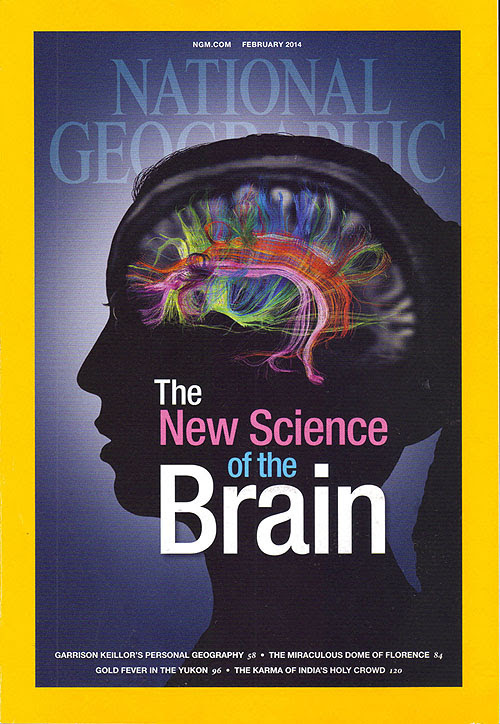

我手头有两本美国《国家地理》杂志。一本是1995年6月号,一本是2014年2月号,对照着看去寻索大脑研究的发展脉络,很有意思。

1995年期刊以“宁静的革命”为封面标题,报道了当年被称为“我们时代伟大的科学革命”的大脑研究因电脑技术的发展而出现的“突破性发展”,今天看来似乎十分“粗糙”,好像在看五十年代的影片一样。

20年后的2014年,《国家地理》期刊以“大脑的新科学”为封面标题,继续报道这一被称为“本世纪最具革命性的科学突破”。这一次,撰写报道的记者将自己当作“白老鼠”,在研究人员的帮助下,对自己的大脑进行了一次模拟性“登陆”。

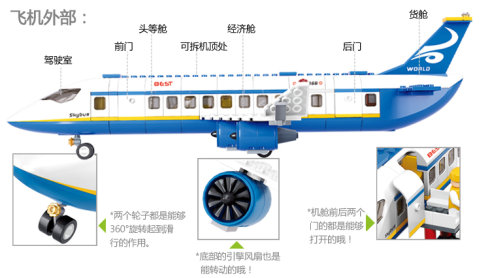

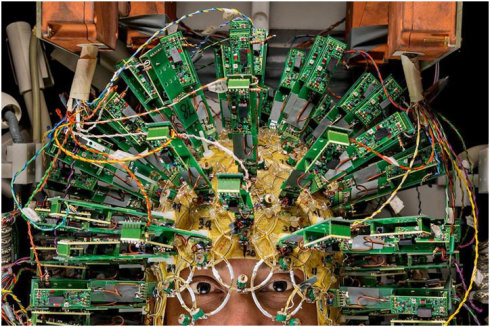

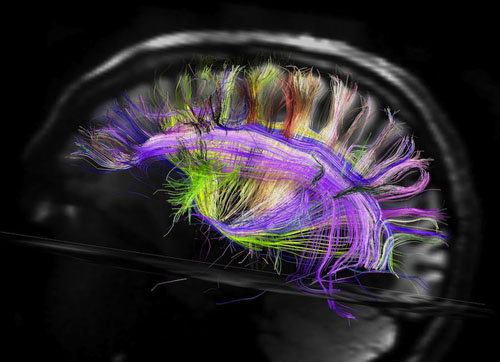

在离哈佛大学和麻省理工学院不到一箭之遥的美国麻萨诸塞省总医院的“马蹄诺斯生物医学图像中心”(Martinos Center for Biomedical Imaging),大脑成像的专家们运用先进的“散射频谱图像扫描”(diffusion spectrum Imaging scanning)技术,对这位记者头颅中约16万公里长的(可绕地球4圈)大脑神经纤维进行扫描、储存,以重建大脑的三维图像。而这一“强行登陆”所需的“正能量”,竟相当于一艘核潜艇的动力——一座中型城市所需的电力能源。

美国麻省总医院“马蹄诺斯生物医学图像中心”运用“散射频谱图像扫描”对记者的大脑进行扫描。

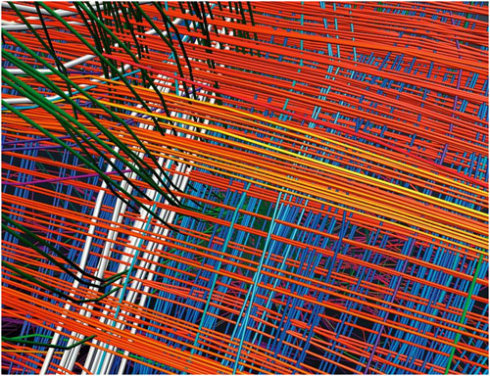

在如此强大的“正能量”的驱动下,我们终于得以“一瞥”我们大脑深处一幅令人震惊的高清“三维画面”,得知一些从那个“新大陆”传来的令人不可思议的“信息”——这是人类历史上的第一次!

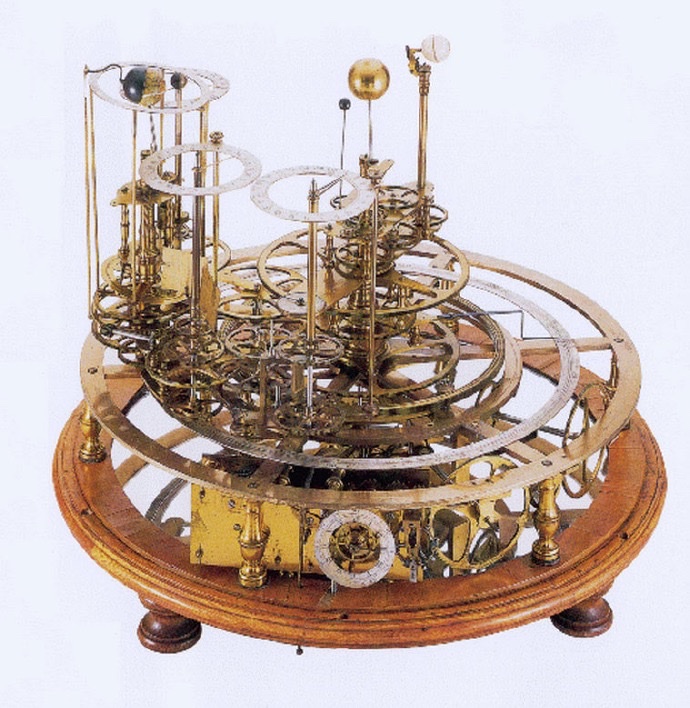

这就是“真实”的“我们”:那团看上去像白灰色的“浆糊”,原来在其深处,是一个由几千亿个神经元(neuron)和几万亿根神经纤维(neuron fiber)所组成的超级“电子感应世界”,一个纵横交错、井井有条、一个精密有序得令人生畏的“网络宇宙”,一台被当今科学家们称为“宇宙中所发明的最复杂的仪器”。

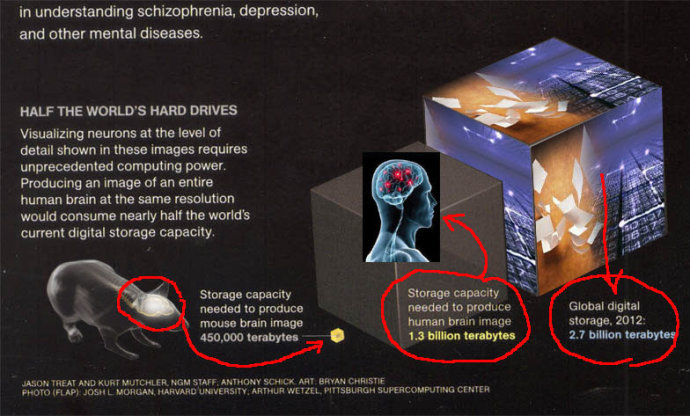

深度扫描(图像记录)这个“宇宙”所需的数据空间就相当惊人:一颗盐粒般大小的鼠脑数据就相当于全球图书馆三分之二的藏书量。即使科学家们运用最顶尖的设备和技术,也还需要两年的时间才能完成对一个老鼠大脑的扫描数据储存。人脑的神经细胞比老鼠多出三千倍,一幅完整的立体高清度“人脑图”,大概需要更长的时间!

然而,规模如此巨大的“一瞥”也还只是停留在生理层面,还是死的、静止的。对于更进一步的问题,比如,那些在这个错综复杂的“网络宇宙”中来回飞驰的“飞船”——那些“意念”和“思想的火花”、“灵感”和“梦想”,这些“飞船”究竟是从哪儿来的?要到哪儿去?为什么会在这里翱翔?谁在驾驶这些“飞船”?又是谁制造了这些…… 对这些问题,人类更像是刘姥姥还没摸到大观园的门!

报道引用了一位著名脑神经科学家的话来说:“人的大脑仍然是一个尚未开发的未知世界,我们对其如何运作仍然蒙在鼓里。”

今天(2015年10月22日)我在《纽约时报》上又读到一位理论神经学家在谈论有关死后保存大脑并使其在未来“复活”的可能性问题时,几乎重复了这样的意思:“……神经科学正在迅速发展,但距完全弄清楚大脑的功能机制还及其遥远。几乎可以肯定的是,在我们希望能够保存一个拥有足够细节的大脑,并在未来的文明中“下载”并“重新创造”这个头脑的时间还相当长,大概需要几千年甚至几百万年时间……”

大脑为何会如此精密?为何在科学高度发展的今天仍然如此神秘莫测?几乎遥不可及?

从人的“大脑”,我想到了没有那么巨大可怕、比较“简单”、“亲近”的“电脑”。

电脑可算是人类历史上最伟大的科学发明和“创造”了。今天,电脑全面“经管”着我们生活的各个领域,成为人类不可或缺的工具、离不开的“佣人”。

像人的身体一样,电脑看上去是由一些“硬件”组成:机壳形成“骨骼系统”,鼠标、键盘是“感官系统”,中央处理器芯片是“心脏——心血管系统”,记忆体是“大脑的思维系统”,各种线路和接口是“神经系统”,电路插板是各类“内脏”,而电源大概可算是“呼吸系统”……

但是电脑之所以为“电脑”,并非是因为“硬件”,而是我们称之为的“软件”——“程序”。如果没有“软件”,或不能启动并使用“程序”,即使是黄金白银所铸之“电脑”,也一文不值;但是若是能执行“指令”的电脑,即使再老旧,也能将人造卫星送上天。

电脑的“程序”就是一系列“指令性语言”,“程序”的运作依赖于“启动程序”所创造的“语言环境”。最著名的“启动程序”我们都不陌生,微软的“视窗”、苹果的OS X、还有更新近的谷歌“安卓”等操作系统。

事实上,电脑是一个接收、传发、执行各种“语言”信息的处理系统,一个“非物质”系统,“硬件”只是“载体”。微软、苹果和谷歌之所以会在相当短的时间内成为全球超级企业,所累积的资财富可敌国,不是因为他们拥有“硬件”,而是因为他们拥有“软件”——“语言”。这无形的“语言”却是有形电脑的“灵魂”和“生命”,拥有“语言”的电脑,“指挥”着一切没有“语言”的物质世界。今天人手一机的“爱疯”现象告诉我们,我们并非要一块时髦精致的“朔料砖”来显耀,我们要的是“信息”的传递,而信息就是语言。

人的“大脑”创造了电脑的“程序语言”,但是人的“大脑”又来自何处呢?人的每一个神经元至少像一台超级“电脑”那样随时“收发”和“处理”信息,人脑是由几千亿台这样精密相接的超级“电脑”所组成。是谁设计、安装和“启动”了我们这个“头脑宇宙”?这颗精密无比、由数千亿脑神经元组成的“高贵的头颅”?是谁在我们的大脑中输入了“语言信息”?

说到“语言”,我想起了1953年。那是很有意思的一年,或许可以说,是具有里程碑意义的一年。

那一年,美国芝加哥大学的一位化学研究生斯坦利·米勒,根据当年科学家们估计地球早期大气环境中的化学成份,在实验室中以高温和电击合成了一些微量氨基酸。实验结果在1953年4月美国的《科学》杂志上发表。当时科学界和媒体为之雀跃欢呼,将此誉为首次为“生命从进化起源”提供了“科学证据”的“里程碑”,并预言在不久的将来,人类将进一步从这些实验中继续提炼、合成、制造出生命蛋白、细胞、以至人。美国著名的无神论天文学家萨根曾宣称:“这是使科学家们确信生命有可能充满宇宙的最重要的一步!”

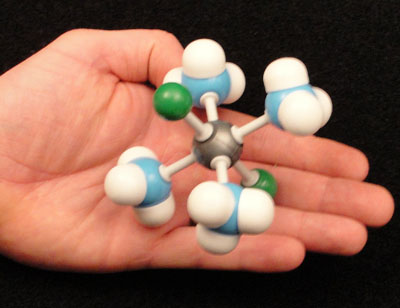

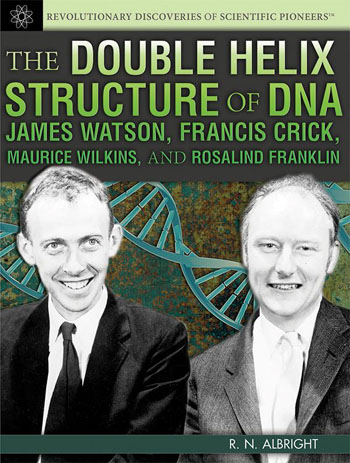

在同一年,也是一位来自芝加哥大学的生物学家詹姆斯·华顿和英国牛津大学的物理研究生克里克共同在《科学》杂志上发表论文,论证他们对“DNA脱氧核糖核酸双螺旋结构”的假设。这一假设最终导致了生命遗传基因“密码”的重大发现。

运用今天的高倍电子显微镜,我们可以观察到精子和卵子的细胞核里各有23条染色体,这23条染色体就像23卷“书”,印着由30亿个DNA字母组成的“密码程序”——启动生命并可运行各种“程序”(我们称之为才能或天赋)。来自父母双方总共46卷“书”(46条染色体)合成“一部”包含着60亿(几乎是世界人口总数)“字母”的“基因巨著”——一个独特的生命,那就是你和我。

换句话说,你我生命的“这本书”,有着早已“写好”的、并“按装好”的“驱动程序”。如同电脑由“编码程序”驱动一样,生命也是由可遗传的“密码程序”所驱动,不同的是,电脑语言是“二进位”,0和1;生命语言是“四进位”,A、T、C和G。每个人丰富多姿的一生正是以这样充满能量、可复制的“语言”所“书写”的,所“驱动”的。

六十多年前发生的这两个研究方向南辕北辙的科学事件,今天回头去看,似乎具有某种惊人的象征意义。这两个挑战“诺贝尔”的“科学成就”,表面看来似乎并不相干,一个属于化学领域,一个属于生物领域,但实际上它们都试图从科学的角度去回答这样一个问题:生命是什么?

“米勒实验”试图证明,生命纯粹是“物质性”的,是化学性的,是可以从物质(化学元素)演变而来,是没有目的、不靠“外力”、没有智慧设计的自然结果。这是以进化论和唯物主义为思想背景的一次“科学”尝试,它的目的显然是以科学实验最终否定上帝的创造和存在。

华顿、克里克的发现所证实的结果则与“米勒实验”截然相反,它揭示了生命本质的“非物质性”,非化学性。生命来自“基因密码”,这“密码”就是使物质“从无到有”的指令性“程序语言”。而且这一“语言”具有不可逆转性——基因语言制造生命蛋白,而生命蛋白却无法反馈和影响“基因语言”,这一生命特质使物质“进化”为人成为不可能。很显然,基因密码的发现彻底否定了“进化论”。

所以尽管当年轰动一时,今天已鲜有人再提“米勒实验”。除了方法和成份存在争议之外,实验本身就是一个“死胡同”——不仅证明无法继续将化学反应出的微量氨基酸进一步“制造”出生命蛋白及更复杂的细胞,而且实验本身就是一种掌控下的“再创造”,即使有任何意义上的“成功”,也并不就证明生命一定来自“自然”的“进化”,反而显示了“特定条件”的“设定”和“掌控”对生命元素出现的必要性。从今天的科学研究来看,当时的这个“实验”完全是在“进化论”影响下的一种“幼稚”的、被误导的、近乎异想天开的“闭门造车”,没有什么“科学”价值。尽管进化论学者们多次将其提名诺贝尔奖,但至终与诺贝尔奖绝缘。

而华顿、克里克的发现则于1962年即获得了诺贝尔奖,而且在过去六十年来越来越显示出其里程碑的重要性。它被誉为是过去100年来生物界最伟大的发现、二十世纪科学界最伟大的成就,对今天以至今后100年的生物和生命研究正在并将继续产生深远的影响。

今天的科学告诉我们,生命是一本充满“语言”和信息、比《莎士比亚全集》更伟大的“巨著”!那么,很自然的,接下来的问题便是:这本书的“作者”是谁?

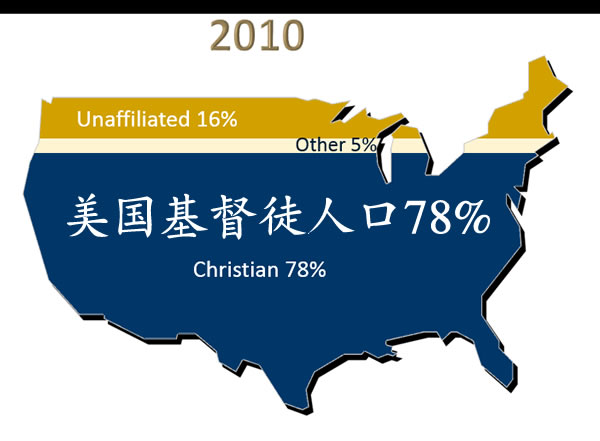

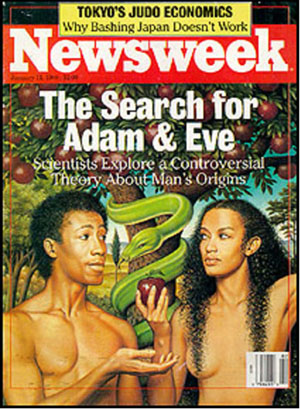

1988年1月,《新闻周刊》报道了人类基因研究的最新发现。细胞分子人类学家根据基因序列的深入研究,从母系染色体基因发现了“粒线体夏娃”(Mitochondrial Eve),即当今全人类女性、也就是所有人之“母”。这项研究成果的论文发表在1987年的《科学》杂志上。为此《新闻周刊》的封面上出现了“亚当和夏娃”的形象,并以“寻找亚当和夏娃”作为封面标题。不过这家具有无神论倾向的杂志冠上了“科学家探索一个有争议的关于人类起源的理论”的副标题,同时“亚当”“夏娃”的形象也具有某种怀疑、嘲讽和调侃的意味,似乎表示这项研究并非最终结论。

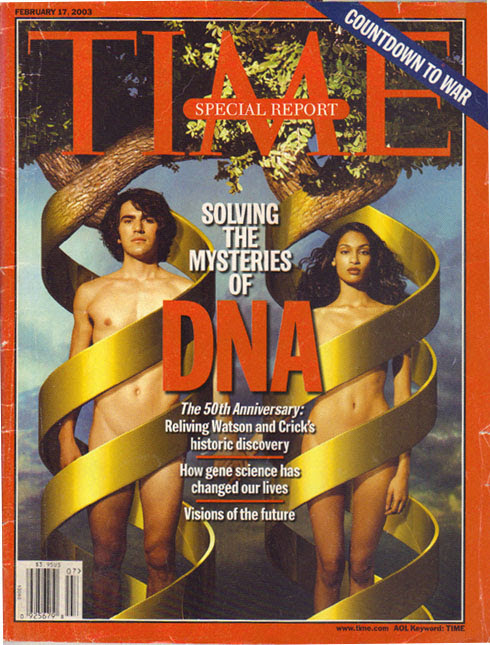

2003年是克里克、华顿基因结构重大发现的五十周年,全世界科学界和媒体都在庆祝这一科学史上的里程碑事件。美国《时代》周刊也为此进行了专题性报道。

极富深意的是,在1988年,《新闻周刊》似乎是以审视和不以为然的态度报道了“粒线体夏娃”的发现;而十五年之后的2003年,同样是具有无神论倾向的《时代》周刊却是以一种更确定和体面的姿态,向全世界重新正式介绍了“亚当”和“夏娃”。

自从1987年因母性粒线体而发现了“夏娃”之后,科学家们进一步从父系基因中发现了“亚当”——被称为“Y染色体亚当”(Y-chromosomal Adam),这是今天全人类所有男性之“父”。这项研究成果分别在1995年英国最具权威的科学杂志《自然》和美国最具权威性的科学杂志《科学》上发表。

为此,《时代》周刊在庆祝报道封面上的“亚当”和“夏娃”显得沉着自信、雍容高贵,毫不犹豫地带着初生时完美的天真和纯朴、期待和幸福……

这一切告诉我们什么呢?

这一切至少告诉我们,人生这部“巨著”的作者除了上帝之外别无答案!人类对“自己”的认识在科学的轨道上转了一大圈之后,又回到了最古老的《圣经》在《创世纪》中对人类起源的记载:

“神说:‘我们要照着我们的形象,按着我们的样式造人。’……‘乃是照着他的形象造男(亚当)造女(夏娃)。’”

《圣经》甚至向我们解释了为何上帝只造一人:“我们岂不都是一位父吗?岂不是一位神所造吗?… 虽然神有灵的余力能造多人,祂不是单造一人吗?为何只造一人呢?乃是祂愿人得虔诚的后裔。”

今天,当“亚当、夏娃”从神秘的“宗教迷雾”中走了出来,登上众目睽睽的“科学殿堂”时,唯物论者、无神论者、进化论者竟然无言以对,他们的“大脑”只会删除所谓“宗教”的信息,但却无法处理这些“莫名其妙”的“科学”数据和信息,所以只能“死机”。他们无法否认,科学已经证明来自圣经的“亚当夏娃”才是他们的“爹妈”,而爬了几亿年的猴子不是。也因此,一个多世纪以来所有以“科学”名义的“进化”努力,最终毁在了“科学的手中”,在科学的铁证面前,人类“进化”的神话,只得付诸东流。

而我们,在终于摆脱了“猿人”噩梦之后,在释然之余仍然惊叹不已:原来,这就是我们生命的奥秘——我们的价值和尊严来自那至高无上神圣的形象,我们人生这本书真有一位伟大卓越的作者,我们的生命得以辉煌原来是因为我们是祂永恒中的创造,是祂精心的杰作!